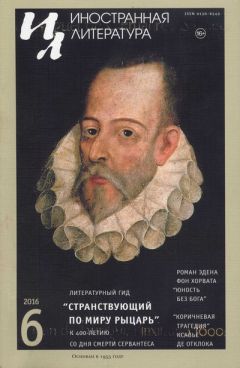

Ирина Ершова - Странствующий по миру рыцарь. К 400-летию со дня смерти Сервантеса

Помощь проекту

Странствующий по миру рыцарь. К 400-летию со дня смерти Сервантеса читать книгу онлайн

И снова зададимся вопросом: а что же Сервантес? Он умирает и знает об этом. Четырьмя днями ранее, 19 апреля 1616 года, он посвящает «Персилеса» своему покровителю графу Лемосу:

«Не хотел бы я, чтобы те старинные строфы, которые в свое время таким успехом пользовались и которые начинаются словами: ‘Уже я ногу в стремя заношу’, — вполне пришлись к месту в этом моем послании, однако я могу начать его почти так же:

Уже я ногу в стремя заношу,

Охваченный предсмертною тоскою,

И эти строки вам, сеньор, пишу.

Вчера меня соборовали, а сегодня я пишу эти строки; время идет, силы слабеют, надежды убывают, а между тем желание жить остается самым сильным моим желанием…»[72]

Этот человек прощается с жизнью, он знает, что смертный час близок, он это предчувствует и, тем не менее, продолжает говорить о желании жить; он заканчивает «Персилеса» и все еще обещает, сам не веря в возможность выполнить обещание, дописать вторую часть «Галатеи», «Недели в саду», — книги, которые он желал написать и которые, как понятно ему самому, уже не напишет. Он не может отступиться, но от чего? От еще сохраняющейся способности желать. Он смотрит в будущее, в которое сам уже не верит; он знает, что ему осталось жить совсем недолго, что вскоре умрет; но жизнь всегда устремлена вперед, она по сути своей обращена в будущее — и, пока жив, он продолжает строить планы, ибо в том и состоит смысл существования.

В Сервантесе нет ничего от философа; однако, когда он описывает человеческую жизнь своими придуманными героями или сообщает что-то нам о своей собственной, создается впечатление, что он осознает ее устройство. И, в любом случае, он отсылает нас к иной жизни, той, на которую надеется. Этот человек на пороге смерти, «занесший ногу в стремя», убежден — история на этом не заканчивается, и потому он взывает к другой жизни. Он знает, кем является, кем хотел стать, и — по-прежнему — одержим желанием. Не забывайте его слова: «желание жить остается самым сильным моим желанием…»; в этом ли мире, в ином ли.

Это не бездумная и абстрактная вера в бессмертие, в продление; это настойчивое желание жить. Он прощается с читателем, с миром, со всем, что пришлось пережить, редкими, неповторимыми словами: «Прощайте, радости; прощайте, забавы; прощайте, веселые друзья! Я умираю в надежде на скорую и радостную встречу с вами в мире ином».

Он продолжает строить планы, продолжает надеяться, когда казалось бы надежды уже нет, ибо ее в этом мире для него уже не существует, но он ее продлевает, переносит в другой мир — тот другой тоже станет своим, с веселыми друзьями, надеется увидеть их счастливыми. Он знает, кто он таков, кем хотел быть, и, повторюсь, продолжает желать этого; он все еще хочет быть тем самым.

Невеселый Сервантес — его имя всегда навевает мысли о вечных неудачах в столь же пропащей Испании, — находясь при смерти, обретает гармонию, исполненную энтузиазма и утверждения собственного «я». Если мы прочтем, что пишет Сервантес, принимая это абсолютно всерьез (а именно так и следует его воспринимать), то мы обнаружим, что сервантесовское «я», несмотря ни на что, неотделимо от него; и, что самое важное, оно навсегда. Сервантес не просто говорит вслед за Дон Кихотом «я знаю, кто я таков», но утверждает: я знаю, кто я таков и кем всегда буду. Это те самые решающие слова, что дают нам ключ к поведению Сервантеса. И в эту секунду мне не приходит в голову какой-либо другой пример столь скромной и в то же время столь мощной жизненной позиции. Вообразите себе жизнь, весьма заурядную, маргинальную, не очень-то удачливую и успешную, изношенную и потрепанную, но при этом исполненную такой поразительной сопричастности своей самости; этому проекту, воплощенному в различных путях, несхожих, обреченных в большинстве своем на провал, редко пройденных до конца, но соединившихся в последнем страстном желании. Трудно найти еще один такой же пример на протяжении всей известной истории.

Марио Варгас Льоса

Роман для XXI века

Предисловие к изданию «Дон Кихота»

Перевод С. Киреев

Дон Кихот Ламанчский, герой бессмертного романа Сервантеса — это, прежде всего, образ пятидесятилетнего идальго, втиснутого в допотопные рыцарские доспехи, исхудалого, как и его конь, разъезжающего в компании пузатого деревенщины, который сидит верхом на осле, выполняя роль оруженосца. Дон Кихот странствует в поисках приключений по потрескавшимся от зимней стужи и летнего зноя равнинам Ла-Манчи, одержимый безумной мечтой: возродить канувшие в вечность много столетий назад (а впрочем, никогда не существовавшие) времена рыцарей, которые разъезжали по свету, помогая слабым и обездоленным, побеждая зло и восстанавливая справедливость, которой обыкновенным людям никогда было не добиться. Такими идеями он проникся вследствие чтения рыцарских романов, коим приписал непогрешимую достоверность книг исторических. Но идеал этот недостижим, ибо окружающая Дон Кихота действительность опровергает его: нет странствующих рыцарей, никто более не исповедует ценности и идеи, их вдохновлявшие, а война перестала быть ведущимся по всем правилам ритуальным поединком, которым два благородных героя решают свой спор. Теперь, как сокрушается Дон Кихот в своей речи о военном поприще и учености, исход войны решают не копья и шпаги, не отвага и мастерство воина, а грохот артиллерийских стволов и порох, иначе говоря, бойня, которая сводит на нет рыцарский кодекс чести и все героические деяния, породившие мифические фигуры Амадиса Гальского, Тиранта Белого и Тристана де Леониса.

Означает ли это, что «Дон Кихот Ламанчский» — книга старомодная и что безумства Алонсо Кихано вызваны лишь его отчаянной тоской по миру, которого больше нет, и отторжением современности и прогресса? Это было бы верно, если бы мир, по которому тоскует Дон Кихот, и впрямь был когда-то частью истории. На самом же деле существовал он лишь в фантазии — в сказках и легендах, слагавшихся людьми, чтобы хоть таким образом укрыться от произвола и дикости, среди которых они живут, и обрести хотя бы вымышленное убежище в обществе порядка, чести, морали, благородных защитников и спасителей, а не жестокости и страданий, составлявших реальность мужчин и женщин Средних веков.

Рыцарская литература, которая свела Дон Кихота с ума — скорее, конечно, в метафорическом смысле, нежели в буквальном, — не «реалистична», ибо безумные подвиги ее героев не имеют ничего общего с действительностью. Но то был живой отклик на нее, полный несбыточных желаний и страсти; и, прежде всего, то был уход от невыносимо реального мира, где по сравнению с идеалами изящества и гармонии, с представлениями о торжестве справедливости, при которой за преступлением неизбежно следует наказание, все происходит ровно противоположным образом; то было отрицание мира, в котором жили ввергнутые в отчаяние и безнадежность читатели, взахлеб читавшие рыцарские романы (или слушавшие их на площадях и в тавернах).

Таким образом, мечта, превратившая Алонсо Кихано в Дон Кихота Ламанчского, не сводится к возрождению прошлого, это куда более дерзкая затея: сделать миф явью, вплести вымысел в живую ткань истории.

Это намерение, кажущееся чистым сумасбродством всем окружающим Алонсо Кихано и, прежде всего, друзьям и знакомым из его неназванной деревни: священнику, цирюльнику Николасу, ключнице и ее племяннице, бакалавру Самсону Карраско — тем не менее, по ходу романа постепенно претворяется в жизнь, благодаря, можно сказать, фанатичной стойкости, с которой Рыцарь Печального Образа повсюду проповедует свои идеалы, нисколько не страшась несчастий, взбучек и тумаков, со всех сторон на него сыплющихся. Как подчеркивает в своем великолепном исследовании Мартин де Рикер, Дон Кихот во время всех его длительных злоключений, от первой и до последней минуты с неизменной уверенностью повторяет снова и снова, что это колдуны, дабы сбить его с толку, искажают действительность, вот он и сражается с ветряными мельницами, бурдюками с вином, стадами баранов и путешественниками, принимая их за великанов и врагов. Так оно, несомненно, и есть. Но хотя Дон Кихот, пребывающий в плену у своего неизменно рыцарского восприятия мира, и не меняется, меняется все вокруг — и люди, и жизнь, которая постепенно утрачивает реальность под воздействием его помешательства, пока — как в рассказе Борхеса — сама не превращается в вымысел. Это один из тончайших и одновременно один из самых современных аспектов великого романа Сервантеса.

Фантазия и жизньВеличайшая тема «Дон Кихота Ламанчского» — фантазия как смысл существования героя и как способ, благодаря которому она претворяется в жизнь, изменяя и преобразуя ее. И то, что многим читателям кажется идеей Борхеса (антономазией[73] его рассказа «Тлён, Укбар, Орбис Терциус»), — на самом деле тема Сервантеса, которую Борхес столетия спустя возродил, переосмыслив на свой лад.