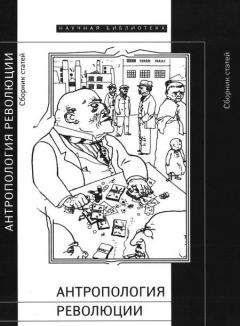

Александр Гриценко - Антропология революции

Помощь проекту

Антропология революции читать книгу онлайн

Исследование исторических источников в этом случае приобретает новую перспективу: они помогают заново описать не только разного рода социальные практики, но и их агентов, которые, даже участвуя, казалось бы, в одних и тех же событиях, зачастую имеют совершенно разные цели и характеризуются разной степенью эмоциональной вовлеченности в происходящие трансформации.

Идею «одномоментности» революции, понимание ее только как негативного опыта разрыва ставят под сомнение авторы первого раздела — «Событие революции?». Михаил Ямпольский, опираясь на онтологию Алена Бадью и критику повседневности у Анри Лефевра, рассматривает революцию как динамическое единство моментов неопределенности и тенденций к закреплению новых форм; где решающим фактором оказывается идея динамики (Ж. Делёз), нарушения непрерывности, которая возможна только с допущением субъекта и выхода за пределы наличных обстоятельств (Ж. П. Сартр). Ханс Ульрих Гумбрехт подчеркивает ограниченность историцистского хронотопа как основы привычной рефлексии революционных сдвигов в XVIII–XX веках; введение же антропологического измерения — на скрещении «жизненного мира» и множественных миров повседневности — открывает дорогу неклассическим трактовкам революции вне инструменталистского проектирования Будущего.

Одна из магистральных тем исследований революции в последние 30 лет — участие интеллектуалов в трансформациях разного уровня. Они могут выступать как создатели языка и символических структур революционного общества или как сознательные агенты «трансляции» выработанных идеологами революции лозунгов и риторических практик в другие социальные сферы (в первую очередь здесь следует назвать исследования Р. Дарнтона и М. Ямпольского[14]). В нашем сборнике эта традиция представлена работами И. С. Дмитриева, А. Семенова и О. Лекманова. И. С. Дмитриев демонстрирует, как в физических исследованиях Пьера Лапласа идеология наполеоновской экспансии была преобразована в яркие метафоры научной картины мира и как этому способствовали психологические качества знаменитого ученого. Александр Семенов, анализируя на «микроуровне» язык ранней публицистики П. Б. Струве и П. Н. Милюкова, описывает, как в революционную (до 1905 года) риторику русских либералов оказался инкорпорирован язык становящейся в России научной социологии. Семенов предполагает, что именно этот, выработанный русскими либералами язык описания предопределил исследовательскую оптику Макса Вебера в его статьях о политической истории России начала XX века. Олег Лекманов обсуждает позицию известного поэта Александра Тинякова, который в 1918 году обрушивается с публичными проклятиями за контрреволюционные настроения на одного из своих ближайших «соседей» в области собственно литературной — Зинаиду Гиппиус.

Авторы раздела «Интериоризация революции» на материале литературы обсуждают вопрос о том, как возможны «коперниканские повороты» в сознании отдельного человека — и здесь речь идет не о политических взглядах, но прежде всего о понимании природы человека в целом. Тем не менее в обоих случаях эти повороты «резонируют» с радикальными общественными трансформациями: в статье Екатерины Дмитриевой показано, как либертинаж в литературе и в жизни, парадоксальным образом осознаваемый как новый тип «самовоспитания», был связан с важнейшими изменениями смысловых порядков предреволюционной Франции XVIII века, а в статье Елены Михайлик — как переворот в литературе, осуществленный Варламом Шаламовым, наследует революционаристским концепциям ЛЕФа и в то же время опровергает их глубинные основания.

Раздел «От символов — к ценностям» посвящен антропологическим проекциям революционных дискурсов в современной истории — от межвоенного периода до новейших «цветных» революций. Статья Балажа Тренчени рассматривает различные версии «консервативной революции» в Венгрии, Болгарии и Румынии первой половины XX века: тогда поиск ответов на вызовы модернизации заставил идеологов политического национализма трансформировать устоявшиеся представления об их народах в динамичные категории национальной «субъектности». Безоговорочно критикуя общее направление этих изменений, автор внимательно анализирует модернистские компоненты «консервативно-революционных» идеологий и их связь с концепциями социального, идейного и эстетического обновления рубежа веков, а также причины, обусловившие протофашистский крен подобных политических начинаний. В рамках своей прагматической социологии и теории «градов» (а также «порядков величия») Лоран Тевено исследует образные мотивы и дискурсивные инверсии как событий мая 1968 года, так и их последующих реинтерпретаций. Критика иерархий в рамках студенческого и рабочего протеста, обернувшаяся на рубеже XX–XXI веков гегемонией «режима исканий» (творчества, опыта, риска), как раз и дает пример несовпадения идеологических самоописаний и событийной динамики новейших революций, и особенности субъектной организации событий выдвигаются на первый план. Александр Гриценко, обращаясь к мобилизационным стратегиям современных украинских политических движений, показывает, что решающими в послереволюционной ситуации становятся не сами лозунги или региональные идентичности, как полагает большинство наблюдателей или политологов, — гораздо более важной в ситуации неопределенности оказывается динамика ценностных предпочтений избирателей, едва ли целиком просчитываемая и «технологизируемая», а также изменения их социокультурных ориентиров, радикально отличные от тех, что были реализованы в России 2000-х годов.

«Пусть бытие определяет сознание, но сознание не согласно», — писал Сигизмунд Кржижановский. Герои статей раздела «Неподчиняющийся субъект» пассивно приспосабливаются к последствиям революционных перемен и одновременно сопротивляются насильственным воздействиям, которые несут с собой эти перемены. Такое пассивное неповиновение, как свидетельствуют новейшие исследования историков и социологов (в частности, Ю. Левады, Б. Дубина и Л. Гудкова), в высшей степени характерно для российской истории. В статье Виктора Живова такими «неподчиняющимися» оказываются последователи разнообразных практик «народного православия» — объекты дисциплинирующей заботы властей Российской империи XVIII века; в статье С. В. Ярова — рядовые партийцы, вступившие в ВКП(б) в 1918–1920-х годах и почти немедленно из нее вышедшие.

Закономерными последствиями любой общественной или политической революции становятся эрозия или явный крах стоящего за ней утопического проекта — процессы, связанные тысячами нитей с послереволюционными культурными и социально-психологическими переменами, гораздо более широкие и сложные, чем просто политическая реставрация, условно обозначаемая как «термидор». Истории такого «ползучего кризиса» двух революционных проектов в России прослежены в статьях Станислава Савицкого и Марины Раку. Савицкий описывает постепенное «угасание» восприятия железнодорожного транспорта как овеществленной метафоры Маркса («Революции — локомотивы истории»); Раку — крах проекта «музыки революции», созданного в начале XX века усилиями крупнейших российских музыкантов: вместо проникнутых утопическим духом ранних сочинений Мясковского подлинной музыкой «революционной улицы» оказались приблатненные песенки, родившиеся или распространившиеся сначала в среде деклассированных люмпенов, а затем и в максимально широких кругах, вплоть до культурных и политических элит. Вероятно, исследование Раку имеет значение, выходящее за рамки непосредственно обсуждаемых в нем сюжетов: ведь «блатные» песни занимали особое место в советской массовой культуре и продолжают оказывать влияние на постсоветское культурное сознание.

Процессы «пассивного неповиновения» и эрозии утопического проекта в итоге приводят к нормализации революции: масштабный переворот становится мифологизированным элементом личной и семейной истории, на место представлений о разрыве приходит традиция преемственности. Эти процессы детально анализирует Николай Митрохин — его статья помещена в завершающем наш сборник разделе «Постреволюционная адаптация». /На материале воспоминаний сотрудников аппарата ЦК КПСС 1950–1980-х годов Митрохин показывает, что социалистическая революция в России, первоначально объявившая своей целью полную смену элит, привела к практически полному их персональному обновлению, но почти не привела к обновлению функциональному: представители нового «служилого сословия» в значительной степени оказались рекрутированными из аналогичных социальных групп имперской России. За этим стоит легко объяснимая логика: работа этих людей, которая, согласно официальным советским догмам, была продолжением революции, в действительности была обычной государственной службой и требовала рекрутирования людей определенных социально-психологических типов — остальные просто не уживались в советских политических структурах. «Наследники революции» превращаются в профессиональных чиновников — вот итог развития «революционного субъекта».