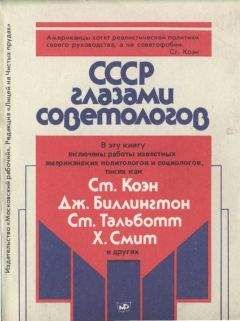

Федор Урнов - СССР глазами советологов

Помощь проекту

СССР глазами советологов читать книгу онлайн

Конечно же знаки вопроса здесь устарели и потому неуместны. Горбачев давно уже приступил к выполнению положений, приведенных в условных оборотах предыдущего абзаца. Осенью прошлого года престижный Лондонский институт стратегических исследований торжественно заявил, что односторонние сокращения, о которых объявил Горбачев, «по их завершении полностью исключат возможность неожиданного нападения со стороны СССР, которое столько лет беспокоило экспертов НАТО». То же самое заявил в ноябре Пентагон. Признание это имеет особый смысл прежде всего потому, что сделали его те две организации, которые на протяжении многих лет были уверены в существовании подобной угрозы не только на бумаге, но и в реальности.

Администрации Буша делает честь то, как она перешла от вопросов типа «А что, если?..» о Горбачеве к вопросам типа «Что необходимо, чтобы?..» по поводу американской роли в демилитаризации отношений. Однако на извечный вопрос: каков достаточный уровень оборонительных сил? — было бы проще ответить, если бы всем стало ясно, что наш старый ответ есть следствие явного преувеличения военного потенциала СССР.

Давно пора всерьез подумать над тем, чтобы отправить на покой Организацию Северо-Атлантического Договора — с почетом, конечно же, но без особо ностальгических чувств. НАТО, безусловно, содействовала делу сохранения мира. Однако тому же в не меньшей мере способствовали и само существование ядерного оружия, а также внутренне присущая СССР слабость — нагота красного императора перед лицом врагов.

Нет опасности, что НАТО неожиданно развалится, ведь большинство лидеров западных стран — и даже некоторых восточных — сходятся на том, что союз пока что необходим: он может служить подспорьем в ходе возможных перемещений и конфликтов, которые совершенно неизбежно будут сопутствовать процессу дезинтеграции коммунистической системы на Востоке. Однако НАТО — не более чем неплохой промежуточный этап, и необходимо найти взамен ему нечто более современное и эффективное. Союз западных стран был введен, дабы поддерживать равновесие между двумя гигантскими блоками. Сейчас, когда Железный Занавес уступил место значительно более запутанным границам между странами и между нациями в рамках одной страны, НАТО просто в принципе не в состоянии адекватно реагировать на напряженные отношения между двумя крайне недружелюбными по отношению друг к другу членами ОВД — Венгрией и Румынией, или между двумя практически воюющими республиками неприсоединившейся Югославии — Сербией и Словенией. В целом НАТО необходимо сохранить на переходный период, пока всем ясно, что она играет временную роль. Администрации США и лично Джеймсу Бейкеру делает честь его продуманная речь в начале месяца в Западном Берлине, в которой он призвал государственных деятелей Запада начать поиск новых идей и учреждений, которые обеспечат безопасность в Европе после окончания «холодной войны».

Кроме того, настала пора подумать и о ликвидации других военных миссий США — за пределами Европы. Если СССР наконец соберется и уберет морские и воздушные базы с территории Вьетнама, почему бы CLUÄ не убрать свои базы с Филиппин? Основной контраргумент — будто бы народы и правительства Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона нуждаются в постоянном значительном военном присутствии США в этой зоне для обеспечения баланса с Японией и Китаем. Эта логика напоминает иногда появляющиеся ныне тезисы о том, что, мол, миру сейчас, как никогда, необходимы НАТО и ОВД — дабы защититься от опасности воссоединения и ремилитаризации Германии. Для старых конструкций приходится придумывать новые оправдания.

Очень может быть, что изменившееся мироустройство и потребует наличия американских (и советских) войск в разделенных Германиях или американских военных кораблей в Южно-Китайском море. Однако необходимо точно и честно определить цели, которые мы преследуем, размещая там корабли; цели эти требуют яростных дебатов и политического обоснования. Если же США запутаются или неправильно расставят приоритеты, они не смогут получить поддержку со стороны своего народа по поводу различных заморских миссий и лишатся расположения и сотрудничества со стороны союзников.

Когда в прошлом году в Китай, наконец, пришла всепланетная борьба против коммунизма — возможно, стимулированная майским визитом Горбачева, — правительство США оказалось в нерешительности. До какого-то момента оно поддерживало всплеск демократических настроений. В то же время оно крайне боялось нестабильности, и не только потому, что чрезмерная и применяемая в массовом масштабе жестокость могла привести к гибели сотен, может быть, даже тысяч студентов, но и из-за того, что могли бы нарушиться давние отношения между США и — как теперь ясно — неправильно названной Народной Республикой. Администрация так стремилась поправить отношения, что была готова сделать это даже на условиях, выдвинутых полуразвалившимися тиранами Пекина. В июле Буш тайно послал в Китай своего первого советника по национальной безопасности Брента Скоукрофта и заместителя госсекретаря Лоренса Иглбергера. Еще один визит — в начале этого месяца — стал достоянием гласности только после того, как эмиссары прибыли в пункт назначения. Вообще вся эта история похожа на игру в прятки, как будто администрация Буша пытается быстро совершить какое-то темное дело (что так и есть в определенном смысле). В результате США унизили сами себя, оскорбили демократические силы Китая и память павших на площади Тяньаньмэнь и напомнили всему миру, что старое мышление образца 70-х годов преобладает по многим вопросам в американской внешней политике. Кроме того, эта странная миссия, видимо, должна была послать угрожающий сигнал в сторону СССР, явно не в духе того, о чем Буш несколькими днями раньше говорил на Мальте. Горбачев с его перестройкой вполне может потерпеть крах. СССР может вернуться к дурному поведению образца прошлых лет. Но Кремлю надо помнить и бояться: США явно повысили ставки путем традиционной «треугольной» дипломатии; сколько ни отрицалось ее существования, бесславная китайская карта на руках США и готова к любым будущим партиям в покер.

«Стратегический союз» с Китаем, которым столь дорожат США, нужен только в том случае, если будет переосмыслена его исходная антисоветская направленность. То же самое относится и ко всем мерам США по обеспечению безопасности — в Азии, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке.

Такое ощущение, что администрация Буша, проявляющая неприкрытую враждебность по отношению к Кубе, Никарагуа и Вьетнаму, летит на автопилоте, запущенном еще в те времена, когда СССР занимался экспортом революции. В определенной мере Фидель Кастро, сандинисты и руководители в Ханое — не очень приятные люди. Однако то же самое можно сказать и о множестве других лидеров стран мира, с которыми США приходится иметь дело. Пожалуй, США будет легче иметь дело с этими раздражающими ее личностями в том случае, если они перестанут рассматривать их как советских ставленников. Даже само это слово потеряло смысл за последние годы.

В целом свежая струя мысли в Америке в основном концентрировалась на том, чем США могут «помочь» Горбачеву. Кроме того, ставится вопрос, чем он может помочь США, их союзникам и миру в целом. Он уже во многом помог — хотя бы тем, что возглавил обновленную страну, которую мы теперь знаем как огромное образование с огромными проблемами, которое пытается войти в третье тысячелетие, не развалившись на куски.

«Холодная война» не только стоила нам много миллионов долларов (и рублей), но и немного свела нас с ума. Она нарушала приоритеты, отвлекала внимание от главного и на протяжении более чем двух десятилетий занимала наиболее светлые и яркие умы в правительстве, в академических учреждениях и мозговых центрах. Их внимания требует масса других вопросов, многим из которых надоело ждать.

Размеры задолженности и масштабы бедности в странах «третьего мира» угрожают развитию там демократии. Задолженность Америки и самой себе, и иностранцам угрожает ее внутреннему благосостоянию и развитию ее международных отношений. Последствия становления Японии как супердержавы, возможно, в скором времени затмят ставшие ныне модными заботы по поводу воссоединения Германии. США, наверное, выиграли «холодную войну» с СССР и тем временем проиграли торговую и технологическую войну с Японией. Кроме того, вопросы охраны окружающей среды — также очень модная тема политической риторики — не получают даже доли того серьезного и постоянного внимания со стороны законодателей, руководителей и рядовых граждан, которого они заслуживают.

У США и их основных союзников нет связной стратегии решения этих и других глобальных вопросов. До недавнего времени оправданием тому служила необходимость ведения «холодной войны».