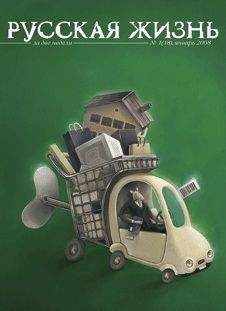

Журнал Русская жизнь - Потребление (январь 2008)

Помощь проекту

Потребление (январь 2008) читать книгу онлайн

Кстати, в СССР признавались, что любимой работа была для примерно 15 % людей - в основном для ученых, технической и творческой интеллигенции. Сегодня свою работу назвать «любимой» могут считанные единицы.

Еще надо отметить, что представления об идеальном жилье не меняются все это время. Еще в 1960-е годы считалось, что на человека должно приходиться по 13 кв. м, плюс по комнате на разнополого ребенка, плюс общая комната на всех (гостиная). Среднестастическая российская (и советская) семья из 4 человек мечтала примерно о 80-90 кв. м и была уверена, что нормальная жизнь возможна на такой площади. Но и сегодня в ужасно расслоенном российском обществе в среднем на человека приходится по 17 кв. м, т. е. на семью из 4-х человек - около 70 кв. м. То есть мы до сих пор не дотягиваем до мечтаний человека 40-летней давности.

При этом если посмотреть на статистику, то 40-50 % построенного жилья сегодня не заселяется - оно приобретается либо про запас, либо т. н. «частными инвесторами». В принципе это такой же омертвленный капитал, причем схожих объемов в денежном выражении, как и предприятия ВПК в советское время.

- Если мы заговорили о социальном расслоении - как оно выражается в цифрах?

- В отечественной социологии сейчас принято говорить о соотношении благосостояния верхних и нижних 10 процентов в России как 35-37: 1. Но тут есть некоторое недоразумение. Дело в том, что социолог физически не может опросить ни обитателей Рублевки, которые не пустят его на порог, ни бомжей. Так что в реальности это соотношение в России выше: как минимум 40-45: 1. Напомню, что в Швеции оно 4-6: 1, а в других странах Запада редко когда превышает 12: 1.

Но можно еще больше сузить численность по-настоящему богатых людей. В России примерно 70 % богатства принадлежит около 1700 семей. В этом отношении, как, кстати, и во многих других, если говорить о потреблении, мы похожи на латиноамериканские страны - такие как Бразилия или Мексика.

В нижних стратах общества тоже проходят похожие, как и в Латинской Америке, процессы. Помню, меня поразила поездка в 1994 году в Касимов на золотую обогатительную фабрику. Там руководство не могло впрямую сокращать рабочих - оно было еще движимо какими-то псевдосоциальными установками. И тогда было придумано не платить рабочим зарплату несколько месяцев (напомню, это была золотая обогатительная фабрика, и оборотный капитал у них был), вынуждая их воровать. Люди просто стреляли из рогатки золотыми слитками за забор фабрики, их тут же ловили и сажали затем в тюрьму. Таким нехитрым способом и было проведено необходимое сокращение персонала.

- Сейчас, похоже, почти каждый социолог и экономист занят поисками российского среднего класса. А как вы могли бы охарактеризовать этот класс, его численность, его привычки, вкусы?

- Никакого среднего класса в России пока нет, мы только на пути к его формированию.

В результате дефолта 1998 года разорились миллионы человек, занятых в челночной или рыночной торговле, тогда же рухнул почти весь малый бизнес, с которым связывали большие надежды - через несколько десятилетий из него могла бы сформироваться численно значимая среда носителей базовых капиталистических ценностей.

Если экономический кризис, не дай Бог, произойдет сегодня, например, после резкого падения цен на нефть, множество людей, относимых сейчас к среднему классу, вроде офисных служащих, выпадут из него.

На сегодняшний день мы, так же как и в советское время, можем говорить, что у нас есть один устойчивый класс - номенклатура.

Ведь нельзя говорить и о буржуазии в России, как классе, во всяком случае, самосознание у нее не капиталистическое. Например, до начала девяностых годов ХХ века считалось, что наивысшую прибыль давала паровая машина в Англии в первой половине XIX века - 3000 %. Но распродажа гуманитарной помощи в России показала, что прибыль можно довести до 10.000 %.

- Александр Васильевич, а как изменились потребительские предпочтения в среде медиа и культуры?

- Потребность в информации возросла, вопрос, какого качества эта информация. Например, и в начале 1970-х, и в конце 1990-х мы проводили один и тот же эксперимент, чтобы выяснить, сколько сообщений СМИ в день может усвоить человек. И в обоих случаях оказалось, что не более двадцати трех сообщений. То есть это предел, скажем так, «заполняемости» сознания среднестатистического человека. Другое дело, что сегодня россиянин в основном получает информацию из телевизора - а при его просмотре включается первосигнальная система, ориентированная на образное (эмоциональное) восприятие, образы глубже остаются в памяти. А в телевизоре, понятное дело, юмористы и сериалы. Я считаю, что, конечно, никакого специального оболванивания населения нет - просто медиа ищут пути получения сверхприбыли. Расскажу еще об одном эксперименте. В конце 1960-х, а потом в 1990-е мы проводили опрос: респондентам предлагался список из 96 имен великих людей, как российских, так и иностранных (Шекспир, Рубенс, Цветаева и т. д.) И в обоих случаях, например, Толстого и Горького знали 100 % человек, а Платонова и Фолкнера - 2 %. То есть уровень осведомленности и эрудированности никак не понижается и не повышается, просто сейчас у нашего среднестатистического соотечественника включена первосигнальная система, поверхностное восприятие информации, но глубинные знания никуда не делись.

Евгения Долгинова

Соска нашей мечты

Подростки и консюмеризм

I.

В незабвенном 1992 году я, получив зарплату, приходила в «Детский мир» на Лубянке. Времена были мифологические - в переходе на корточках сидели клиенты аптеки № 1, палатки еще торговали эмманюэлью и отравой для мгновенного увеличения груди; по периметру храма детских товаров темноликие женщины трясли хлопчатобумажными колготками и коробками детского питания; на асфальте под их ногами белели свежие картофельные очистки, они долго меня интриговали - откуда, где и почему не темнеют… Я поднималась на четвертый этаж. Там открылась итальянская лавка с товарами для новорожденных, ныне совершенно попсовая, демократичная и недорогая марка, но тогда, но тогда… Я покупала по одному предмету с каждого визита, на что хватало: соску, бутылочку, какую-то салфетку. Это были божественные предметы: легкие, красивые, прозрачные или белоснежные, или розовые - прозрачный пластик против отечественных тяжеловесов: стекла и гуттаперчи. Это были предметы великого откровения, засланцы из другого вещного космоса, из того мира, где существовали автомобильные кресла для младенцев и кровати с белыми балдахинами, где каждая девочка с первых регул пользовалась «тампонами для девочек», подумать только. Это были атрибуты волшебного «цивилизованного детства», стерильного, но вместе с тем пахнущего пудрой, кремом, ванилью и мятой; в этом мире дети не плакали, а улыбались под Моцарта и какали свежим творогом. Частицу этого мира можно было потрогать, понюхать, лизнуть и даже купить. Меня томил и будоражил предмет, называемый «ершиком для мытья бутылочек». В сущности, это был обыкновенный ершик, просто маленький и изящный, повышенной белоснежности, он стоил денег нечеловеческих - 4, 5 доллара, я ходила вокруг него кругами, прикидывая, заранее страдая, это ж еды на неделю! Мне представлялось, что если я буду мыть полуторадолларовую пластиковую бутылочку (с соской, которую - подумать только! - не надо кипятить, а достаточно просто вымыть, о, «там умеют делать») этим волшебным ершиком, то ребенок будет здоров и благополучен какими-то особенными здоровьем и благополучием. Но было душно и бедно, бесцеремонно гоготали иностранцы, - так и не купила. Жизнь пошла по дурной колее.

II.

Подозреваю, что, случись мне повторить этот опыт сейчас, были б те же страсти, только в профиль. Если «прелестное» стало ширпотребом, я искала бы другого прелестного. Само это звание - «вещь для ребенка» - обладает огромным мобилизационным потенциалом, в нем есть призыв и приказ: заложи душу, иди и купи, «розавинькое» и душистое, гигроскопичное и гипоаллергенное, проверено электроникой и прошло тройную перегонку, - ребенок должен расти среди красивых вещей, все лучшее детям, таков наш закон. В какой-то момент наступает трезвость - относительная: это когда встряхиваемся и понимаем, что забота о ребенке - это битое антоновское яблоко за двадцать рублей кило, а не «джонатан» с пятью слоями воска за восемьдесят, что теплые носки надо покупать у рыночных бабушек, а не в «Атриуме» и что, наконец, наволочки Ивановского комбината предпочтительнее шелковых, на них снятся настоящие детские сны. Самое трудное в родительстве - утрата придыхания, признание общих мест, низких истин оголтело мещанствующей родни и приоритета полезного над прекрасным.

Но однажды настает момент, когда мы уже не влияем на вещественную среду своего ребенка, или участвуем в этом очень слабо. Он подросток, тинейджер, и к нему прирастают, как мусор, чужие, вздорные и в массе своей враждебные взрослые вещи, притворяющиеся «молодежными».