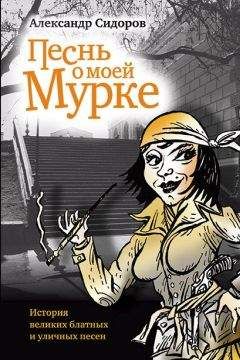

Александр Сидоров - Песнь о моей Мурке

Помощь проекту

Песнь о моей Мурке читать книгу онлайн

Почему? Да потому, что Хрущев объявил крестовый поход против «воров в законе» и преступности в целом, пообещав показать стране «последнего уголовника». А интеллигенты, прошедшие сталинские лагеря, напротив, как раз находились в это время под обаянием низовой, блатной народной культуры. Они узнали ее, почувствовали ее привлекательность, прелесть, связь с корнями русской (и не только русской) культуры и языка. Да-да, именно интеллигенция выступила мощным проводником и популяризатором уголовно-арестантской культуры русского народа! Это — факт потрясающий.

Леонид Бахнов в эссе «Интеллигенция поет блатные песни» справедливо замечает: «Говорят, блатные песни хлынули в город из лагерей — когда начали выпускать. Наверное. Этого я не застал. Однако подхватила и разнесла их по стране интеллигенция. Для нее эти песни символизировали свободу, непокоренность, отчаянное противостояние фальши и лжи. Что с того, что героями были урки, — инакомыслие тут выражалось на понятном всем языке».

И свобода эта — не в том даже, чтобы противостоять государственной политике. Это — поэтика свободного общения, дружеского круга, какого-то чудесного романтического братства — пусть даже с уголовным антуражем. Что же делать, если официальная советская песня не давала такой возможности? «Эту песню запевает молодежь, эту песню не задушишь, не убьешь» — плакатно-лозунговая риторика чаще всего вызывала не просто отторжение, но даже тошноту. А блатная песня предлагала «настоящие» чувства, задушевность, трагизм, отчаянное геройство и даже жертвенность. И все это — в кругу друзей, «корешей». Вот что пишет тот же Бахнов:

«Что может быть прекрасней — петь в компании «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела», «Я был душой дурного общества», «По тундре, по железной дороге» и еще много всякого разного, мешая бесшабашную удаль с тоской, душевный взрыд с практическим расчетом, где надо — входя в образ, где надо — над ним же иронизируя… А потом, когда станут приставать: «Спиши слова», так это небрежненько, через плечо бросить: «Могу тетрадку дать. Сам спишешь».

Ответ — вполне в стилистике только что спетой песни, даже как бы ее продолжение.

В голове вертится слово «театр»

Блатная песня и была театр. Общедоступный и общепонятный. Где нет разделения на сцену и зрительный зал, где каждый — во мгновение ока! — может перевоплотиться и сделаться настоящим героем, таким Бывал Бывалычем, которому — что «костюмчик новенький, ботиночки со скрипом», что «халатик арестантский» — все едино. И который, главное, всегда ощущает себя свободным — и тогда, когда для любимой швыряет «хрусты налево и направо», и даже тогда, когда «квадратик неба синего и звездочка вдали» мерцают ему «последнею надеждой». В ней был размах, в блатной песне. Романтика. Юмор. И масса других прекрасных качеств. К тому же, столь часто повествующая об арестантской доле, она и сама находилась как будто бы под арестом — воистину «ворованный воздух»! И еще: ею насыщалась, быть может, самая ненасыщаемая потребность — тоска по братству, по причастности общей судьбе. Пусть ненадолго, пусть иллюзорно — но все-таки…

Ты помнишь тот Ванинский порт

И рев парохода угрюмый.

Как шли мы по трапу на борт

В холодные мрачные трюмы, —

Господи, как же много вмещало в себя это «мы» и как же хотелось тянуть и тянуть эту песню, «обнявшись, как родные братья»!..»

Именно в эпоху «раннего реабилитанса», в 1958 году, «либерально-прогрессирующий» молодой поэт Евгений Евтушенко не только заметил эту тягу культурных людей к «блатняку», но даже оперативно осудил ее в известном стихотворении «Интеллигенция поет блатные песни»:

Интеллигенция

поет блатные песни.

Поет она

не песни Красной Пресни.

Дает под водку

и сухие вина

Про ту же Мурку

и про Енту и раввина.

Поют

под шашлыки и под сосиски,

Поют врачи,

артисты и артистки.

Поют в Пахре

писатели на даче,

Поют геологи

и атомщики даже.

Поют,

как будто общий уговор у них

или как будто все из уголовников.

С тех пор,

когда я был еще молоденький,

я не любил всегда

фольклор ворья,

и революционная мелодия —

мелодия ведущая моя.

И я хочу

без всякого расчета,

чтобы всегда

алело высоко

от революционной песни что-то

в стихе

простом и крепком,

как древко.

М-да… Последняя строка говорит сама за себя. Сравнить стих с древком — все равно что сравнить его с поленом. При этом как-то не особо верится, что писал стихотворец «без всякого расчета». Уж очень торопился побыстрее отмежеваться от интеллигентствующих собратьев. Погромче возопить: я — свой, я совейский! Ну, так, на всякий случай…

Однако по сути Евгений Александрович ошибся. На это обратил внимание тот же Бахнов, отметив, что в блатном интеллигентском репертуаре тема Красной Пресни все-таки существовала. Правда, зэки смотрели на этот предмет несколько в другом ракурсе:

А завтра рано покину Пресню я,

Уйду с этапом на Воркуту.

И под конвоем в своей работе тяжкой,

Быть может, смерть свою я там найду.

Да, в каторжанской истории Пресня ассоциируется не с революцией, а с тюрьмой…

Впрочем, через пять лет Евгений Александрович создает совершенно другое стихотворение, посвященное Джону Апдайку, — «Граждане, послушайте меня…»:

Я на пароходе «Фридрих Энгельс»,

ну а в голове — такая ересь,

мыслей безбилетных толкотня.

Не пойму я — слышится мне, что ли,

полное смятения и боли:

«Граждане, послушайте меня…»

Палуба сгибается и стонет,

под гармошку палуба чарльстонит,

а на баке, тоненько моля,

пробует пробиться одичало

песенки свербящее начало:

«Граждане, послушайте меня…»

Там сидит солдат на бочкотаре.

Наклонился чубом он к гитаре,

пальцами растерянно мудря.

Он гитару и себя изводит,

а из губ мучительно исходит:

«Граждане, послушайте меня…»

Эх, солдат на фоне бочкотары,

я такой же — только без гитары…

Через реки, горы и моря

я бреду и руки простираю

и, уже охрипший, повторяю:

«Граждане, послушайте меня…»

Понятно, что это — не апология блатной песни, хотя рефрен в конце каждой строфы — прямая цитата из уголовной баллады «Гоп со смыком»:

Граждане, послушайте меня!

Гоп со смыком — это буду я…

И все же сделана хотя бы попытка понять, увидеть: так называемая блатная песня — это на самом деле песня народная. И за ней, видимо, стоит что-то большее, нежели пропаганда уголовщины. Что-то действительно способное тронуть человека. Однако в 1975 году Евтушенко опять публикует свою «Интеллигенцию» — в новой редакции…

Но интеллигенция упорно пела этот самый «блат»! Причем он стал даже авторским — благодаря «уголовным» песням Владимира Высоцкого. Эта песенная культура существовала неофициально, подпольно — но была не менее популярна, нежели официальная эстрада. От нее тянется ниточка и к бардовской песне, какими бы далекими эти явления ни казались. Вот что вспоминает Бахнов: «Где-то с год назад, разрывая бумажные завалы, я откопал свою старую тетрадку. Пропыленный коленкор, 96 листов, цена 44 коп. На странице, долженствовавшей изображать титульный лист, выведено: «Блатные песни». «Таганка», «Ты была с фиксою — тебя я с фиксой встретил» и прочие шедевры действительно «блатной» лирики перемежаются песнями Окуджавы, Визбора, Галича, а на последних страницах — Высоцкого. Что, видимо, тоже характерно для тех времен. Почему? Думаю, все потому же: «бардовская» песня официально не существовала — в точности так же, как и «блатная». Первая пластинка Окуджавы вышла в 1976 году, пластинки Высоцкого по-настоящему стали выпускать лишь после его смерти, а для того, чтобы всплыло имя Галича, понадобилась перестройка…»

А от бардов тянется дорожка и к русскому року. Борис Гребенщиков на пресс-конференции в Тольятти 24 февраля 2005 года признавался: «Бабушка еще в семь лет подарила мне семиструнную гитару. Первая песня, исполненная мной, была «Гоп со смыком — это буду я». С тех пор мое несомненное братство с авторской песней — нечто само собой разумеющееся. Но также должен заметить, что со времен написания «Гоп со смыком» качество песен немного стало хуже. Они стали более пошлыми, и в них появилось очень много сахара».

Многие творческие люди прекрасно осознают, что уголовно-уличный низовой фольклор — неотъемлемая часть российской культуры. Появляется даже своеобразная мифология «блата».