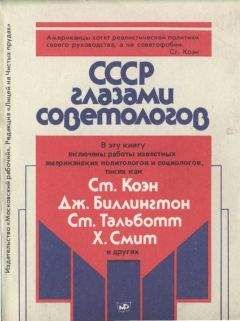

Федор Урнов - СССР глазами советологов

Помощь проекту

СССР глазами советологов читать книгу онлайн

Разговор переходил от темы к теме. Я привел моим собеседникам пример оппортунизма в международных отношениях: несколькими годами ранее США поддержали Эфиопию, а СССР — Сомали. Затем Эфиопия переметнулась на другую «сторону» и сверхдержавы сменили клиентов. При этом Сомали, новый «друг» США, использовал советское оружие для нападения на Эфиопию (возгласы недоверчивого недоумения).

Мои собеседники не просто играли, они набрасывались на меня с враждебными вопросами, декларативными заявлениями, пытались набрать очков в споре, а не обменяться мнениями. «Сторож» их подгонял, пытаясь заставить делать буквально экстремистские, полные ненависти к США заявления. Безусловно, их удивила моя готовность критиковать как СССР, так и США; я не подходил под стереотип пропагандиста. И постепенно их запал стал уступать место интересу: изменился характер вопросов, ребята стали спрашивать об американском образе жизни, о наркомании, о молодежи, о реакции американцев на войну во Вьетнаме, о Ближнем Востоке, об ограничении вооружений.

«А каковы причины столь высокого уровня преступности и наркомании?» — спросил один мальчик. «Сторож» ответил, что это — следствие бедности низших классов. Я дополнил, сказав, что это только часть ответа, никак не объясняющая феномен наркомании среди благополучного среднего класса, что точного ответа у нас нет, как нет и объяснения проблемам с преступностью в СССР. «Ну у нас преступности не так уж и много», — сказал «сторож». Я возразил, заявив, что немного занимался этой проблемой и выяснил, что в Москве серьезно стоит вопрос с подростковой преступностью. «Да, как же!» — усмехнулись дети. «Например, — продолжил я, — у меня украли довольно много вещей, и потом был случай, когда три подростка забрались в фургон в Бресте…»

«Сторож» тут же поднял с места мальчика, который заявил, что уровень преступности в СССР значительно ниже, чем в США.

Возможно, сказал я, но точно этого никто не знает. Советские власти не публикуют статистики по преступности. «Нет, ну можно же найти данные», — сказал мальчик, столь невинный в своем заблуждении насчет своей страны. Я объяснил, что нельзя. Я пробовал, и Министерство внутренних дел мне официально заявило, что статистика данных по преступности считается государственной тайной. Мальчик был очень удивлен, и мы сменили тему разговора.

Дебора следила за выражением лиц ребят. Им было интересно, они были просто поражены, рассказывала она мне после встречи, но ни в одном лице не увидела она даже тени согласия со мной. Группа ребят вынуждена была уйти, чтобы присутствовать на другой встрече, и уходили они с явной неохотой. Однако общая атмосфера была столь враждебна, что Юрий Демин, представитель молодежного комитета, организовавшего эту встречу, решил в конце ее прочесть детям небольшую лекцию-внушение.

Он сказал, что я гость, поэтому меня нужно уважать и обращаться со мной вежливо, даже если ребята не согласны со мной. Кроме того, когда я спрашивал их о проблемах в СССР, следовало честно отвечать. Как же они могли сказать, что у нас нет никаких проблем? Он только вчера купил ручку, а сегодня она сломалась. Большая проблема — качество. «А, Качество!» — повторили они все, сразу узнав слово, ежедневно повторяемое средствами массовой информации в критических материалах об экономических трудностях. «Качество» — слово разрешенное, обобщающее проблемы общества. И, наконец, Демин отругал их за неискренность по поводу разногласий с родителями. «У всех детей бывают с родителями разногласия», — сказал он.

* * *В советском обществе фантазии должны обязательно содержать в себе элементы коллективистской этики. Личные потребности да и сама личность в определенном кругу людей (в школьном классе, цехе на заводе, в отделе, в институте) или в обществе вообще — это не просто кусочек из Маркса и Энгельса, отполированный Лениным и торчащий, как заноза, в теле русского человека. Эта концепция внедрена в ценностную структуру с такой тщательностью, что попытка ее опровергнуть вызывает у многих искреннее отвращение. Если ученый пошел против всех и просит денег под свои неортодоксальные эксперименты, его скорее всего сочтут эгоистом и старательность его не поймут. Именно так произошло с одним моим знакомым, который разработал методику вживления искусственного хрусталика в поврежденный в результате ожога или катаракты глаз. Когда он был молодым ученым, он зашел слишком далеко в своих исследованиях, его лабораторных кроликов по приказу сверху убили, а его самого перевели в маленький сибирский городок. Через много лет он с огромным трудом добился возможности вернуться в научный истеблишмент и теперь является ведущим хирургом-офтальмологом, директором института. Если архитектор создал новаторский проект, он скорее всего по политическим соображениям откажется от авторства, только бы его не обвинили в том, что он всю честь создания проекта приписывает себе. Так было в Мурманске, где строили микрорайоны в форме подковы, расположенной таким образом, чтобы образовать надежную защиту от постоянного зимнего ветра: под защитой этих стен сооружали школы и игровые площадки. Придумавший все это архитектор благородно отказался от авторства. «Эту идею нам продиктовала сама наука», — заявил он. Заведующий отделом международной информации МИДа Всеволод Софинский объяснил нам, почему официальные лица так редко дают интервью: «Это считается нескромным, чем-то вроде саморекламы».

Подобное навязанное самоунижение, безусловно, есть способ общественного контроля, но оно, кроме этого, прекрасно вписывается в советские представления о хорошем вкусе и правильном поведении. Диссиденты, будущие эмигранты, меняющие гражданство балерины и шахматисты не только нарушают довольно загадочные принципы патриотизма своей страны, но и допускают грех самовозвеличивания, т. е. рассматривают себя выше и вне коллектива. Это оскорбление элементарной нравственности, а нравственность эту мало кто из русских ставит под сомнение. Многие готовы поверить публикуемым в «Правде» и «Известиях» официальным обвинениям, согласно которым тот, кто критикует положение вещей в стране или просто собирается уехать, стремится лишь к личной славе и материальным благам. В более мягкой форме то же самое обвинение часто применяют к вполне лояльным гражданам, которые на своем рабочем месте тихо жалуются на некачественное изделие или несправедливое решение. «Вы что, хотите к себе привлечь внимание?» — скажут им. Кроме того, если юноша, заканчивая школу, захочет немного подзаработать себе на карманные расходы, на него посмотрят с очень большим неудовольствием, а родителей его сочтут некультурными людьми. Это положение вещей постепенно меняется к лучшему, но согласно старым этическим нормам, пока что имеющим силу во многих домах, все заработанные деньги есть общая собственность и дети обязаны свою получку вносить в общий котел, т. е. отдавать родителям. Любой малыш, который попробует на американский манер установить свою собственную стойку по продаже лимонада, чтобы попробовать себя в частном предпринимательстве, будет сурово выруган за то, что пытался заниматься таким одновременно нехорошим и частным делом.

У меня есть друг — не член партии, но один из немногих истинно убежденных марксистов, которых я встречал в СССР. Он как-то привел мне старую русскую пословицу, по его словам, идеально выражающую суть коллективизма: «На пшеничном поле поверх остальных — только пустой колос стоит». С его точки зрения, это очень глубокая мысль, затрагивающая самую суть человеческой деятельности, отражающая трансцендентальность традиционных общинных позывов по сравнению с современной коммунистической доктриной, т. е. укрепляющая идеологию коллективизма на русской почве…

В наши дни коллективистская этика выражается и в неявной форме, и в конкретных чертах социальной и экономической организации общества. На работе, на транспорте, даже в прогулках по лесу русские собираются в кучу, находя успокоение в толкании друг друга, неизбежном в переполненном магазине или в маленькой квартире. Не говоря уже об общем напряжении, которое создает эта привычка, а также о трудностях новобрачных, вынужденных жить с родителями под взаимным наблюдением друг друга, возникает даже некоторый вкус к межличностным контактам и определенное чувство общности…

Одиночества мало кто ищет. По воскресеньям в лесах Подмосковья группами по 20–30 человек ходят туристы, ради этого организуя целые клубы. «А вы что, одна или там с двумя-тремя подругами никогда не ходите?» — спросил я у женщины средних лет.

Вопрос очень смутил ее. Люди, с которыми она ходила в турпоходы, ей нравились, и разговаривать с ними нравилось. «Это же коллектив», — сказала она.

Слово «коллектив» стало палочкой-выручалочкой. На работе, в школе или на конвейере человек должен по идее, не выставляя острых локтей, влиться в коллектив. Если же он этого не делает, если у него есть симпатии и антипатии, если он молчун, застенчив или талантлив и скрывает это, если он не ходит выпивать с дружками, если он по каким-то причинам не нравится людям, о нем начинают говорить, что он не вписывается в коллектив, т. е. что он, в общем-то, не на своем месте. Начаться это может с мелкого спора, со столкновения личностей и перейти к страшному оскорблению типа «плохой коллективист», а это пятно ничем не отмоешь…