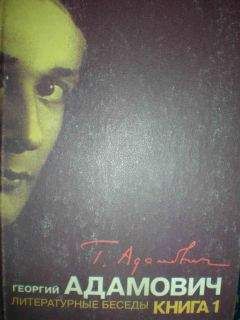

Георгий Адамович - Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926)

Помощь проекту

Литературные беседы. Книга первая ("Звено": 1923-1926) читать книгу онлайн

Примечания

1

Подробнее об издании см.: Коростелев О. А., Федякин С. Р. «Звено» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940). — М.: ИНИОН, 1996. — Т. 2, Ч. 1. — С. 240-262.

2

Возрождение. — 1950. — № 11. — С. 180. Критический дар Адамовича высоко оценивали и многие другие эмигрантские литераторы, например, И. Бунин: «Лучший критик в эмиграции, в Париже» (Литературное наследство. Т. 84. Иван Бунин. Кн. 1. М., 1973. С. 679); Ю. Иваск: «Замечательный критик, лучший русский критик нашего времени» (Новое русское слово. — 1971. — 24 ноября, № 22443. — С. 3); Ю. Терапиано: «"Властитель дум" и выразитель совести того времени» (Современник, 1972. № 24. — С. 88); В. Завалишин: «Самый выдающийся авторитетный русский литературный критик и той и этой стороны» (Новое русское слово. — 1971. — 24 ноября, № 22443. — С. 3); В. Вейдле: «Самый влиятельный литературный критик русской эмиграции» (Русская мысль. — 1972. — 2 марта, № 2884. — С. 4); А. Седых: «Более авторитетного знатока русской литературы сегодня мы не имеем» (Новое русское слово. 1971. – 24 ноября, №22443. – С.3).

3

Из письма Адамовича М. Кантору, написанного в начале августа 1926 г. // Hoover Institution Archives. Stanford University.

4

Из письма Адамовича М. Кантору, написанного в начале августа 1927 г. // Hoover Institution Archives. Stanford University.

5

Третьяков В. «Звено», еженедельный литературный журнал // Сегодня.— 1927.— № 50.

6

Из писем 3. Н. Гиппиус Г. В. Адамовичу от 8 и 19 июля 1927 года // Intellect and Ideas in Action: Selected Correspondence of Zinaida Hippius / Сomp. by Temira Pachmuss.— Munchen, 1972.— C. 348, 350.

7

Бенедиктов M. «Звено» // Последние новости.— 1927.— 7 июля, № 2297.— С. 3.

8

Вейдле В. Памяти Г. В. Адамовича // Русская мысль.— 1972.— 2 марта, № 2884.— С. 4.

9

30 марта 1958 года Адамович писал Одоевцевой: «Вы спрашиваете о Sainte-Beuve. Я чрезвычайно обожаю Sainte-Beuve'a, считаю себя его учеником и подражателем, хотя он иногда бывал туп и, например, в Бодлере не понял ничего» (Beineke Rare Book and Manuscript Library, Yale University).

10

В статьях акмеистов не раз встречается этот тезис, по-разному сформулированный. Н. Оцуп посвятил его доказательству целую заметку, в которой вывел: «Однажды найдя удачную формулировку той или иной мысли, автор не имеет оснований заменять ее другой, менее совершенной, из одной только боязни повторить себя» (Вправе ли писатель повторяться // Звено.— 1926.— 28 февраля, № 161.— С. 4. Подп.: О.).

11

Новый журнал.— 1955.— № 43. С. 296

12

Адамович Г. Литературные беседы // Звено.— 1927,— 29 мая, № 226.— С. 2.

13

Странник. Поэт критики (Памяти Георгия Адамовича) / Публ. Е. А. Голлербаха // Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры.— СПб., 1996.— Т. II.— № 2.— С. 267.

14

Анненский И. Книги отражений.— Л, 1979.— С. 202.

15

Гумилев Н. Стихи. Письма о русской поэзии. М., 1989.— С. 412.

16

Набоков В. Собр. соч. в 4 тт.— М., 1990.— Т. 3.— С. 150.

17

Там же. С. 272.

18

Адамович Г. Литературные беседы // Звено.— 1927.— 3 января, № 209.— С. 1-2.

19

Адамович Г. Комментарии.— Вашингтон, 1967. С. 183.

20

Странник. Поэт критики (Памяти Георгия Адамовича) / Публ. Е. А. Голлербаха // Russian Studies. Ежеквартальник русской филологии и культуры. — СПб., 1996— Т. II.— № 2,— С. 267.

21

Маковский С. На Парнасе «Серебряного века».— Нью-Йорк, 1986.— С. 132.

22

Маковский С. На Парнасе… – С.137

23

Адамович Г. Комментарии.— Вашингтон, 1967.— С. 87.

24

Адамович Г. Комментарии // Числа.— 1933.— № 7/8.— С. 163.

25

Адамович Г. Литературные беседы // Звено.— 1927— № 2.— С. 67.

26

Струве Г. Русская литература в изгнании.— Париж, 1984.— С. 77.

27

Адамович Г. Комментарии.— Вашингтон, 1967.— С. 114.

28

Анненский И. Книги отражений.— Л, 1979.— С. 173.

29

Адамович Г. Комментарии.— Вашингтон, 1967.— С. 187-188.

30

Адамович Г. Литературные беседы // Звено.— 1928.— № 3.— С. 126.

31

О прекрасном понимании масштаба величин свидетельствует, например, такой факт: при составлении антологии «Якорь», в которой объем отобранных стихотворений и их местоположение зависели от таланта автора, Адамович писал М. Л. Кантору: «Во всяком случае я не могу занять больше места, чем Иванов, Оцуп и тем более Марина» (К истории русской зарубежной литературы: Как составлялась антология «Якорь» / Публ. и комм. Г. Струве // Новый журнал.— 1972.— № 107.— С. 239).

32

«…Наименее русский из всех русских писателей…»: Георгий Адамович о Владимире Сирине (Набокове) / Публ. О. Коростелева и С. Федякина // Дружба народов.— 1994.— № 6.— С. 216-237.

33

Иваск Ю. Разговоры с Адамовичем (1958-1971) // Новый журнал.— 1979.— № 134.— С. 92.

34

Подробнее см.: Коростелев О. А. « Парижская нота» // Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918-1940).— М.: ИНИОН, 1997.— Т. 2, Ч. 2.— С. 158-164.

35

Новый журнал.— 1955.— № 43.— С. 296.

36

Варшавский В. Незамеченное поколение.— Нью-Йорк, 1956.— С. 179.

37

Иваск Ю. О послевоенной эмигрантской поэзии // Новый журнал.— 1950.— № 23.— С. 196.

38

Новое русское слово.— 1972.— 26 марта.

39

Струве Г. Русская литература в изгнании.— Париж, 1984.— С. 372-373.

40

Вейдле В. О тех, кого уже нет / / Новый журнал.– 1993.– № 192-193.– С. 360

41

о, она безобразна (фр.)

42

Почти все русские беллетристы последнего призыва – Серапионы, например – дают примеры чудовищного развития этой болезни. Их «красочность» не знает удержу. Образы нагромождены один на другой. Многие из них учились латыни и читали Цезаря. Неужели он ничему их не научил?

43

Вернее, она оборвалась с Пушкиным. После Пушкина все бредут ощупью, впотьмах, постоянно спотыкаясь и падая. Яснее всего это в стиле и в стихе Тютчева, индивидуально столь гениальных.

44

В первых четырех строках рифмы исключительно богатые, и тем неожиданнее следующая, как бы опустошенная строфа.

45

Господи! Как печален звук рога в глубине леса. (фр.)