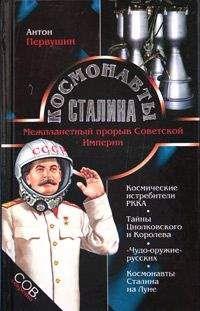

Антон Первушин - Космонавты Сталина. Межпланетный прорыв Советской Империи

Помощь проекту

Космонавты Сталина. Межпланетный прорыв Советской Империи читать книгу онлайн

«Ракеты никогда и ни в каком отношении не могут заменить совершенно орудий, но они составляют полезное вспомогательное средство, отсутствие которого всегда будет чувствоваться с сожалением.»

Все-таки до появления ракет-роботов с головками самонаведения, способных поражать цели с фантастической точностью, оставалось еще больше века. Трудно было представить себе этих монстров высокотехнологичной войны, живя в эпоху кавалерийских атак и многомесячных осад.

Кстати, Константинов любил пофантазировать, и его воображение изобретателя порождало удивительные проекты. Он писал статьи о перспективах воздухоплавания, «о газовых машинах», «о гуттаперче», о буквопечатающем телеграфе, о механизированной и автоматизированной кухне, оборудованной «…механическими приспособлениями для месения теста, приготовления хлеба, пирогов и пирожков с отстранением почти совершенно прикосновения к тесту руками, для искусственного замораживания, охлаждения воды и выверчивания мороженого.» Такой был человек.

Однако и его воображение не сумело вырваться за рамки обыденности. Вот что он утверждал в одной из своих работ, посвященных вопросу применения ракет для управления аэростатами:

«…человек есть несравненно выгоднейший, против ракет, движитель для перемещения больших масс, в течение продолжительного времени, на значительное расстояние, которые должны вместе с тем нести передвигающую их силу, почему человеческая сила выгоднее ракет для перемещения аэростатов.»

Какие уж тут полеты в космос…

В мае 1854 года по запросу командующего Южной армией из петербургского Ракетного заведения в Севастополь было отправлено 600 боевых ракет 2-дюймового калибра. С этой партией ракет отправились поручик Щербачев, фейерверкер и четыре рядовых, «ознакомленных с действием и употреблением боевых ракет.» Обоз прибыл в Севастополь только к 1 сентября.

Десять ракет были запущены по противнику с Четвертого бастиона. Серьезного урона, однако, они не нанесли, в связи с чем начальство обратило ракетную команду в прислугу крепостных пушек, а ракеты сдали на склад.

Начальник артиллерии 5-го отделения оборонительной линии Севастополя поручик Вроченский позднее писал:

«Неповоротливость военного ведомства заставляла употреблять ракеты давнего изготовления, а партия новых ракет пришла поздно и, вероятно, поступила на хранение в артиллерийские склады, чтобы, пролежав там в забвении более или менее долгое время и затем придя в негодность, служить потом при случае новыми доводами неблагонадежности н неправильности их действия…»

Тем не менее в 1855 году подполковник Пестич сформировал подвижную ракетную батарею из присланных ракет и пусковых установок для них. В конце обороны Севастополя он предложил устанавливать в окнах верхних этажей сохранившихся зданий станки для запуска ракет на стратегически важных направлениях атак противника. Первые пробные пуски произвел лично Пестич из окон новой трехэтажной казармы, смежной с морским госпиталем. Пуски оказались весьма удачными – при установке углов возвышения в 20° ракеты долетали до передних траншей, нанося врагу значительный урон.

Ракеты Константинова успешно применялись во время войны 1853-1856 годов на Дунае, на Кавказе и в Севастополе.

В качестве примера можно привести сражение под Кюрюк-Дара (Кавказская кампания 1854 года). Отряд князя Бебутова в составе 18 тысяч штыков и сабель атаковал 60-тысячную турецкую армию, имевшую 80 орудий. Артиллерия русских состояла из 44 пеших и 20 конных пушек и 16 ракетных станков, состоявших на вооружении двух конно-ракетных команд в боевых порядках 20-го Донского казачьего полка. В разгар сражения наиболее сложная ситуация создалась на правом фланге русских войск. Турецкие батареи вели сильный огонь по фронту, турецкая пехота и конница пытались зайти в тыл.

Князь Бебутов позже вспоминал: «Чтобы сколько-нибудь отбить неприятеля и дать себе простор, генерал Багговут выдвинул вперед конно-ракетные команды под прикрытием трех донских сотен.»

Ракетчики произвели пуск. Ракеты, падавшие огненными змеями между лошадьми, сразу навели ужас на турецкую конницу, – она отхлынула назад.

Один из участников сражения прямо связал достижение успеха в критический момент на правом фланге с решительными действиями конно-ракетных команд:

«Кавалерия, стоявшая твердо под картечью и пулями, не могла выстоять под ракетами. Ракеты разом остановили натиск и произвели беспорядок в колоннах.»

В рапорте начальника артиллерии Отдельного Кавказского корпуса от 7 августа 1854 года говорилось:

«Приведя в страх неприятеля, ракеты неожиданностью и новизной своего употребления не только произвели сильное нравственное впечатление на его пехоту и кавалерию, но, будучи метко направлены, наносили и действительный вред массам, особенно во время преследования.»

Точно такой же слепящий ужас перед невиданным оружием испытают солдаты вермахта в июле 1941 года, когда на них упадут ракетные снаряды знаменитых «катюш.»

В мае 1855 года по приказу главнокомандующего Отдельного Кавказского корпуса были сформированы еще две конно-ракетные команды. Они, а также две другие команды, участвовали в боях у селений Керпи-Кеве (21 июля 1855 года) и Пеняк (31 августа 1855 года), в осаде и штурме крепости Каре.

Однако сразу после окончания Крымской войны большинство ракетных батарей и команд были расформированы. Однако не стоит тут говорить о «некомпетентности и реакционности» царя и его сановников, как это любили делать советские историки. Дело в том, что артиллеристы-конструкторы тоже активно трудились над совершенствованием своих детищ. В 1860 году в русской армии появились новые нарезные орудия. Дальность их стрельбы достигала 3, 5 км, прицельность выросла в пять раз.

Константинов не был узколобым фанатиком и понимал, что его любимые ракеты отстают по эффективности от пушек.

«Мы всегда воздерживаемся от превозношения в каких бы то ни было случаях действия ракет над действием обыкновенной артиллерии, – писал генерал. – От нас весьма далека мысль, чтобы ракеты могли соперничать с обыкновенной артиллерией.(…) Верность стрельбы наших ракет заставляет желать еще многого.»

Но при всем при этом никто не смог поколебать его твердой убежденности: «Ракеты(…) есть оружие, могущее быть полезным в военном деле даже в своем нынешнем состоянии и сверх того подлежащее усовершенствованиям, которые призовут его оказать важные услуги военной силе нашего отечества.»

Ценой огромных усилий Константинову удалось восстановить в 1859 году ракетное подразделение в виде полубатареи и добиться разрешения о постройке в городе Николаеве нового ракетного завода.

Тогда же генерал предложил новую конструкцию ракетного хвоста, позволившую уменьшить его длину почти вдвое. Это облегчило ракеты и сделало более удобной их транспортировку. Опытами, проведенными с 1860 по 1862 год, Константинову удалось установить, что направленность полета ракет старого образца (1849 года) зависит от неравномерного горения «глухого состава», который значительно толще стенки порохового состава (основного) кольца. Было также установлено, что если «глухой состав» сделать такой же длины, как толщина кольца основного ракетного состава, то можно избежать резких отклонений полета ракеты от заданной траектории. Это и было достигнуто в новом образце ракеты, сконструированном Константиновым в 1862 году. Она тоже имела форму гранаты, но в значительной мере отличалась своим внутренним устройством.

Ракеты образца 1862 года изготавливались двух калибров: для полевой артиллерии – 2-дюймовые с дальностью стрельбы 1500 м и для крепостной и осадной артиллерии – 4-дюймовые с дальностью стрельбы до 4200 м.

В 1868 году Константинов создал новый ракетный станок и новые пусковые устройства, благодаря чему удалось увеличить скорострельность до шести выстрелов в минуту. За эту работу ученый совет Артиллерийской академии присвоил в 1870 году Константинову большую Михайловскую премию.

Но после его смерти ракетное дело в русской армии пришло в упадок. Последнее успешное применение боевых ракет состоялось при покорении Средней Азии. Это было связано с их хорошей мобильностью, а также с сильным психологическим воздействием на туземцев, которые при первых залпах просто-напросто разбегались по кустам…

В Первую мировую войну российская армия вступила, не имея в своем составе ни одного ракетного подразделения. «Богом войны» считалась дивизионная трехдюймовая пушка образца 1902 года, которая должна была шрапнельным огнем буквально выкашивать пехотные колонны и кавалерию.

Впрочем, на вооружении имелись осветительные ракеты, которые при желании можно превратить в боевые. Достаточно заменить осветительную головную часть фугасной с тротилом или мелинитом, увеличить вес порохового топлива, каналы сопел просверлить, чтобы вращением стабилизировать ракету, и убрать деревянный хвост.