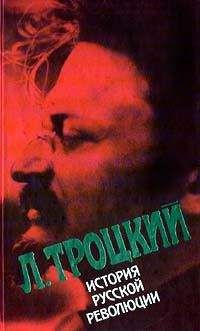

Лев Троцкий - История русской революции. Том II, часть 2

Помощь проекту

История русской революции. Том II, часть 2 читать книгу онлайн

Ставя мировому пролетариату в пример и в укор, как смело буржуазия рискует войнами во имя своих интересов, Ленин с ненавистью клеймит тех социалистов, которые «боятся начать бой, пока не будет „гарантирован“ легкий успех… Трижды заслуживают презрения те хамы международного социализма, те лакеи буржуазной морали, которые так думают». Ленин, как известно, не затруднял себя выбором выражений, когда негодование душило его.

«А как быть, – допытывался Сталин, – если международной революции суждено прийти с опозданием? Есть ли какой-либо просвет для нашей революции? Троцкий не дает никакого просвета». Эпигоны требуют для русского пролетариата исторических привилегий: он должен иметь готовые рельсы для непрерывного движения к социализму, независимо от того, что произойдет со всем остальным человечеством. Увы, таких рельс история не заготовила. «Если смотреть во всемирно-историческом масштабе, – говорил Ленин на VII съезде партии, – то не подлежит никакому сомнению, что конечная победа нашей революции, если бы она осталась одинокой… была бы безнадежной».

Но и в этом случае она не была бы бесплодной. «Даже если бы завтра большевистскую власть свергли империалисты, – говорил Ленин в мае 1919 года на съезде педагогов, – мы бы ни на одну секунду не раскаялись, что мы ее взяли. И ни один из сознательных рабочих… не раскается в этом, не усомнится, что наша революция тем не менее победила». Ибо победу Ленин мыслил только в международной преемственности развития и борьбы. «Новое общество… есть абстракция, которая воплотиться в жизнь не может иначе, как через ряд разнообразных, несовершенных, конкретных попыток создать то или иное социалистическое государство». Отчетливое разграничение и, в известном смысле, противопоставление «социалистического государства» и «нового общества» дает ключ ко многочисленным злоупотреблениям, которые эпигонская литература производит над ленинскими текстами.

С предельной простотой Ленин разъяснял смысл большевистской стратегии в исходе пятого года после завоевания власти. «Когда мы начинали в свое время международную революцию, мы это делали не из убеждения, что мы можем предварить ее развитие, но потому, что целый ряд обстоятельств побуждал нас начать эту революцию. Мы думали: либо международная революция придет нам на помощь, и тогда наши победы вполне обеспечены, либо мы будем делать нашу скромную революционную работу в сознании, что, в случае поражения, мы все же послужим делу революции и что наш опыт пойдет на пользу другим революциям. Нам было ясно, что без поддержки международной, мировой революции победа пролетарской революции невозможна. Еще до революции, а также и после нее мы думали: сейчас же, или, по крайней мере очень быстро, наступит революция в остальных странах, в капиталистически более развитых, или, в противном случае, мы должны погибнуть. Несмотря на это сознание, мы делали все, чтобы при всех обстоятельствах и во что бы то ни стало сохранить советскую систему, так как знали, что мы работаем не только для себя, но и для международной революции. Мы это знали, мы неоднократно выражали это убеждение до Октябрьской революции точно так же, как и непосредственно после нее, и во время заключения брест-литовского мира. И это было, говоря вообще, правильно». Сроки передвинулись, узор событий сложился во многом непредвиденно, но основная ориентировка осталась неизменной.

Что можно прибавить к этим словам? «Мы начинали… международную революцию». Если переворот на Западе не наступит «сейчас же, или, по крайней мере очень быстро, – полагали большевики, – мы должны погибнуть». Но и в этом случае завоевание власти окажется оправданным: на опыте погибших будут учиться другие. «Мы работаем не только для себя, но и для международной революции». Эти насквозь проникнутые интернационализмом идеи Ленин излагал на конгрессе Коммунистического Интернационала. Возразил ли ему кто-нибудь? Намекнул ли кто на возможность национального социалистического общества? Никто и ни единым словом!

Пять лет спустя, на VII пленуме Исполкома Коммунистического Интернационала, Сталин развивал соображения прямо противоположного характера. Они уже известны нам: если нет «уверенности в возможности построения социализма в нашей стране», то партия должна перейти «от положения правящей к положению оппозиционной партии»… Надо иметь предварительную страховку успеха, прежде чем брать власть; эту страховку разрешается искать только в национальных условиях; нужна уверенность в построении социализма в крестьянской России; зато вполне можно обойтись без уверенности в победе мирового пролетариата. Каждое из этих логических звеньев бьет по лицу традицию большевизма!

Для прикрытия разрыва с прошлым сталинская школа пыталась использовать несколько ленинских строк, казавшихся ей наименее неподходящими. Статья 1915 года о Соединенных Штатах Европы бросает вскользь замечание, что рабочий класс должен в каждой отдельной стране завоевывать власть и приступать к социалистическому строительству, не дожидаясь других. Если бы за этими бесспорными строками скрывалась мысль о национальном социалистическом обществе, как мог бы Ленин так основательно забыть о ней в течение последующих годов и так упорно противоречить ей на каждом шагу? Но незачем прибегать к косвенным доводам, когда имеются прямые. Программные тезисы, выработанные Лениным в том же 1915 году, отвечают на вопрос точно и непосредственно: «Задача пролетариата России – довести до конца буржуазно-демократическую революцию в России, дабы разжечь социалистическую революцию в Европе. Эта вторая задача теперь чрезвычайно приблизилась к первой, но она остается все же особой и второй задачей, ибо речь идет о разных классах, сотрудничающих с пролетариатом России, для первой задачи сотрудник – мелкобуржуазное крестьянство России, для второй – пролетариат других стран». Большей ясности требовать нельзя.

Вторая ссылка на Ленина не более основательна. Незаконченная статья его о кооперации говорит, что в Советской республике имеется налицо «все необходимое и достаточное», чтобы без новых революций совершить переход к социализму: речь идет, как совершенно ясно из текста, о политических и правовых предпосылках. Автор не забывает напомнить о недостатке предпосылок производственных и культурных. Эту мысль Ленин вообще повторял не раз. «Нам… не хватает, – писал он в другой статье того же периода, начала 1923 года, – цивилизации для того, чтобы перейти непосредственно к социализму, хотя мы и имеем для этого политические предпосылки». В этом случае, как и во всех других, Ленин исходил из того, что к социализму, наряду с русским пролетариатом и впереди его, пойдет пролетариат Запада. Статья о кооперации не заключает и намека на то, будто Советская республика может реформистски и гармонически создать свой национальный социализм, вместо того чтобы в процессе антагонистического и революционного развития включиться в мировое социалистическое общество. Обе цитаты, введенные даже в текст программы Коминтерна, давно подвергнуты разъяснению в нашей «Критике программы», причем противники ни разу не пытались отстаивать свои натяжки и ошибки. Впрочем, такая попытка была бы слишком безнадежной.

В марте 1923 года, т. е. в тот же последний период своей творческой работы, Ленин писал: «Мы стоим… в настоящий момент перед вопросом: удастся ли нам продержаться при нашем мелком и мельчайшем крестьянском производстве, при нашей разоренности до тех пор, пока западноевропейские капиталистические страны завершат свое развитие к социализму?» Мы видим снова: передвигались сроки, менялась ткань событий, но незыблемой оставалась интернациональная основа политики. Вера в международную революцию, – по Сталину, «неверие» во внутренние силы русской революции, – сопровождала великого интернационалиста до могилы. Только придавив Ленина мавзолеем, эпигоны получили возможность национализировать его воззрения.

* * *Из мирового разделения труда, из неравномерности развития разных стран, из их экономической взаимозависимости, из неравномерности разных сторон культуры в отдельных странах, из динамики современных производительных сил вытекает то, что социалистический строй может быть построен лишь по системе экономической спирали, путем вынесения внутренних несоответствий отдельной страны на целую группу стран, путем взаимного обслуживания разных стран и взаимного восполнения разных отраслей их хозяйства и культуры, т. е. в последнем счете на мировой арене.

Старая программа партии, принятая в 1903 году, начинается словами: «Развитие обмена установило такую тесную связь между всеми народами цивилизованного мира, что великое освободительное движение пролетариата должно было стать и давно уже стало международным». Подготовка пролетариата к предстоящей социальной революции определяется как задача «международной социал-демократии». Однако «на пути к их общей конечной цели… социал-демократы разных стран вынуждены ставить себе неодинаковые ближайшие задачи». В России такой задачей является низвержение царизма. Демократическая революция рассматривается заранее, как национальная ступень к интернациональной социалистической революции.