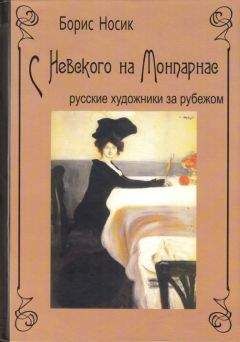

Борис Носик - С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом

Помощь проекту

С Невского на Монпарнас. Русские художники за рубежом читать книгу онлайн

Декорации мирискусников к спектаклям «русских сезонов» стали откровением для многих европейцев — и публики, и художников, и людей европейского и заокеанского театра, получивших новый импульс, переживших возрождение. Много лет спустя французский академик Луи Жиле писал, вспоминая русские спектакли:

«Русский балет» знаменует одну из величайших эпох моей жизни. Я говорю о первых, подлинных и незабываемых произведениях 1909–1912 гг. Эти русские!.. Приезд русского балета стал событием в полном смысле слова, шоком, сюрпризом, смерчем, новым приобщением… Я могу сказать без преувеличения, что моя жизнь разделена на две эпохи: до и после русского балета. То, что делали русские художники, было непохоже на то, что изготовляли в то время «профессионалы-декораторы» во Франции. О том, что принесли в театр русские художники, так писал позднее И. Соллертинский:

«Роль живописи в импрессионистском театре вырастает до предела, порой сводясь к гегемонии художника. Живописная декорация в балетах Фокина — не нейтральный фон (как у Петипа), но главное действующее лицо. Без гобелена Александра Бенуа нет «Павильона Армиды», без пустынного уголка бакстовского сада, залитого луной, нет «Карнавала», без картины масленичных балаганов на Царицыном лугу — нет «Петрушки»… художник направляет, консультирует балетмейстера. Рерих помогает Фокину воссоздать «скифство», Бенуа — эпоху Людовика XIV и т. д. Любопытно, что зачастую первый импульс постановки идет именно от художников, ибо они задумывают либретто: автор сюжета «Павильона Армиды» — Бенуа, «Нарцисса» — Бакст и т. д.»

О том же писала еще через десятилетия искусствовед В. Красовская, указывавшая, что «эстетическая программа деятелей «Мира искусства» стала душой и плотью фокинских постановок. Живописно-драматургическая основа определяла образ спектакля».

Как видите, речь пока идет о «Мире искусств» и Фокине, но до вершины 1911 г. и перемен оставалось уже недолго…

Еще в 1910 г. Бенуа высказывает мысль о балете, основанном на русской мифологии — на русской сказке. Поисками и разработкой такого сюжета занялась поначалу целая «комиссия», однако, за время долгой подготовки к балету «Жар-Птица» отпало большинство участников затеи, и вовсе охладел к балетам Черепнин. В результате новый композитор написал не то чтобы целиком новый балет, но все же ряд ярких «симфонических картин». Композитора этого нашел Дягилев, и вот как рассказывает об этом А. Бенуа:

«Вместо Черепнина музыку к затеянному балету взялся написать юный композитор, ученик Римского-Корсакова и сын знаменитого оперного певца И. Ф. Стравинский, и нужно сознаться, что смелость Дягилева, поручившего наугад такое рискованное дело художнику, себя еще ни в чем серьезном не проявившему, что эта смелость оказалась как нельзя более благополучной. Если в чем другом «Жар-Птица» еще не вполне то, о чем мечталось, то по своей музыке это уже сразу достигнутое совершенство».

Таков он и был, Дягилев — смелость, вкус, нюх, решимость и, конечно, удачливость…

Декорации для «Жар-Птицы» писал Головин (с костюмами Бакста), ставил балет Фокин, он же и танцевал с Карсавиной. Успех был значительным, и все же, по мнению Бенуа, эта русская сказка была «еще не вполне то». Смущал Бенуа сюжет сказки: «В ней есть что-то ребяческое. Это опять «сказка для детей», а не сказка для взрослых».

И вот Бенуа берется за свою собственную «сказку для взрослых» — он пишет либретто и декорации балета, который стал его шедевром: он пишет «Петрушку». В либретто и в оформлении этого балета отражены многие давние пристрастия и самого Бенуа, и всего сенакля «Мира искусства»: любовь к русской народной игрушке, увлечение Гофманом, пристрастие к романтическим русским 30-м годам XIX в., и детские воспоминания — о масленичных гуляньях, ярмарках, балаганах, о «спектаклях Петрушки» в дачном дворе. Под старость о них прекрасно написал Бенуа в своей мемуарной книге «Жизнь художника»:

«Получив разрешение родителей, братья зазывают Петрушку к нам во двор. Быстро расставляются ситцевые пестрые ширмы, «музыкант» кладет свою шарманку на складные козлы, гнусавые, жалобные звуки, производимые ею, настраивают на особый лад и разжигают любопытство. И вот появляется над ширмами крошечный и очень уродливый человечек. У него огромный нос, а на голове остроконечная шапка с красным верхом. Он необычайно подвижной и юркий, ручки у него крохотные, но он ими очень выразительно жестикулирует, свои же тоненькие ножки он ловко перекинул через борт ширмы. Сразу же Петрушка задирает шарманщика глупыми и дерзкими вопросами, на которые тот отвечает с полным равнодушием и даже унынием. Это пролог, а за прологом развертывается сама драма. Петрушка ухаживает за ужасно уродливой Акулиной Петровной, он делает ей предложение, она соглашается. Но является соперник — это бравый усатый городовой, и Акулина видимо дает ему предпочтение… Петрушка… попадает в солдаты… ни с того, ни с сего выныривают два, в яркие костюмы разодетых, черномазых арапа… сам черт. Рогатый, весь обросший черными волосами. С крючковатым носом и красным языком, торчащим из зубастой пасти… бодает Петрушку и безжалостно треплет его… а затем тащит его в преисподнюю… предсмертный вопль — и наступает «жуткая» тишина…»

В «балетной драме», написанной Бенуа на музыку Стравинского, публика находила некое «современное ощущение», а иные из критиков отмечали, что там «много от Достоевского». Писали о «многозначительности и глубине» балета, ставшего главным событием русского сезона 1911 г.

Удачу балета объясняли тем, что в нем удалось, наконец, достичь «ансамбля» всех средств, о котором давно мечтал Бенуа. Декорации Бенуа к балету считают вершиной его театральной карьеры, однако не менее важным оказалось то, что этот «современный» сюжет вдохновил молодого Стравинского, который так вспоминал позднее:

«Когда я писал эту музыку, перед глазами у меня был образ игрушечного плясуна, внезапно сорвавшегося с цепи, который своими каскадами дьявольских арпеджио выводит из терпения оркестр, в свою очередь отвечающий ему угрожающими фанфарами…»

В балете Бенуа-Стравинского Петрушка борется с Арапом за сердце глупенькой Балерины и терпит поражение…

«Петрушка» длится всего три четверти часа, — писал Бенуа, — но за это время проходит как в фокусе жизнь не только одного человека, но и вся трагедия столкновения жизни одного с жизнью всех…

Существует мнение, что 1911 г. был вообще вершиной «русских сезонов, и что «Петрушка» был не только вершиной в творчестве Бенуа, но и вершиной в творчестве Фокина, а также вершиной в балетной музыке Стравинского и в балетной карьере Нижинского. (Стравинский так вспоминал о Вацлаве Нижинском: «В роли Петрушки он был самым волнующим существом, когда-либо появлявшимся передо мной на сцене»).

Ну а к 1912 г. «коллективное руководство» Русских сезонов и Русских балетов (в том числе и А, Бенуа) было мало-помалу отстранено от дел руководства. Балеты становятся частной антрепризой Дягилева, который все больше окружает себя французами. Новые два балета ставит Нижинский, так что Фокину больше нечего делать в Париже. Нечего делать становится и другим мирискусникам. Для эскизов к «Золотому петушку» сам Бенуа рекомендует Гончарову, и в дальнейшем она в основном и работает у Дягилева — то с мужем своим Ларионовым, то с французами…

Бывшие друзья Дягилева по петербургскому сенаклю или отставлены им или забыты. Дягилеву лучше знать, чего требует публика, чего требует мода, да он сам и есть теперь законодатель парижской моды.

Позднее, в своих мемуарах Бенуа как сторонний наблюдатель писал, какая белиберда этот дягилевский «Синий экспресс» или его «большевистский балет» «Стальной скок», однако Дягилев больше не слушал старых друзей: в Париже была мода на большевизм и требовался «большевистский балет».

Вообще, как очень рано понял Дягилев, все эти его гении (художники, композиторы, танцовщики, постановщики) приходят и уходят, а вечен лишь он, Дягилев, который и останется в памяти широкой публики. Останется не в роли удачливого антрепренера, а в качестве настоящего Артиста и Автора.

Конечно, мы с вами, порывшись в мемуарных томах и монографиях, без труда установим, кто были тогдашние композиторы, создатели декораций и костюмов, кто были авторы либретто, генераторы идей, постановщики. Но людям занятым рыться в книгах некогда, да и ни к чему. Они помнят, что был Дягилев и все это было — Дягилев. Да ведь и мы должны признать, что без такого руководителя, вдохновителя, организатора и добытчика средств, как Дягилев, прочие гении могли бы «не состояться». Роль Дягилева признали все, даже такой далекий от театрального мира человек, как художник-москвич Нестеров. «Дягилев — явление чисто русское, — писал он, — хотя и чрезвычайное. В нем соединились все особенности русской одаренности. Спокон веков в отечестве нашем не переводились Дягилевы… и не их вина, что в прошлом не всегда наша страна, наше общество умело их оценить и с равным талантом силы их использовать…»