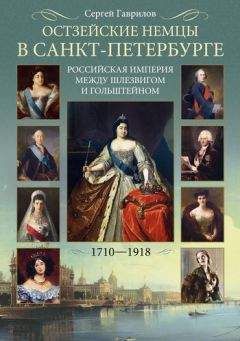

Сергей Гаврилов - Остзейские немцы в Санкт-Петербурге. Российская империя между Шлезвигом и Гольштейном. 1710–1918

Помощь проекту

Остзейские немцы в Санкт-Петербурге. Российская империя между Шлезвигом и Гольштейном. 1710–1918 читать книгу онлайн

Александровский лицей. Современное фото.

Адмиралтейств-коллегия – пожалуй, самое знаковое ведомство в петровских преобразованиях. Петербург – «окно в Европу». Флот – любимое детище Петра I. Не было до Петра у России флота, не было соответствующего ведомства. Приходилось с нуля создавать – и флот, и его управление, и береговую инфраструктуру. В Петербурге на месте нынешнего здания Адмиралтейства была когда-то крепость. Вокруг нее – ров, крепостные валы. Сейчас вместо них – парк и площади. Много мест в Петербурге связано с адмиралтейским ведомством. Адмиралтейский проспект. Адмиралтейские верфи. Смольный – где корабли смолили. Пеньковый буян. Кронштадт – город-крепость. Стапели, гавани, якоря, пушки. Парусина, канаты. Доски надо напилить, высушить. Маяки. Фарватеры. Компасы, атласы. Адмиралтейских контор по всей стране 11 штук. Каждую нужно построить, укрепить, укомплектовать. Штаты составить, регламенты. Людей нужных найти, обучить. Да все это – в условиях войны. Как задумаешься, голова кругом может пойти.

Тучков буян – бывший склад пеньки. Легендарное название – «дворец Бирона». Арх. А. Ринальди. Июль 2010 г. Фото автора.

Как удавалось все успеть? Все это хозяйство свалилось на голову адмирала Петра Сиверса.

Он стал вице-президентом Адмиралтейств-коллегий взамен скончавшегося Корнелия Крюйса в 1727 году. Номинальный русский президент Адмиралтейств-коллегий граф Апраксин после смерти царя Петра в Москву уехал. Нет Петра – не нужен и флот стал. Царь Петр II по морям ходить не особо стремился. И неизвестно, что сложнее – создать флот на пустом месте, но при заинтересованном участии высшей власти, или поддерживать хозяйство тогда, когда интерес угас.

К концу 1728 года скончался и Апраксин. Остался Сиверс по старшинству главным. Вроде как уже полноценный президент коллегии в звании первого адмирала флота. Сам себе и звание присвоил. «2 января 1728 г. Сивере приехал рано утром в присутствие Адмиралтейств-коллегий и приказал записать в журнал, что он, на основании Адмиралтейств-регламента, как первый адмирал флота, будет заседать на президентском месте и подписывать свою фамилию славяно-русскими буквами, а не латинскими, как прежде. Это постановление Сиверса было беспрекословно подписано всеми членами коллегии»[33]. Странная довольно привилегия – если вице-адмирал или шаутбенахт какой-нибудь, то подписывайся как хочешь, латиницей на родном языке. Ну а уж если сам себя выбрал первым адмиралом флота и на президентском месте заседаешь, то получи и почетное право на кириллице подпись ставить. Кириллица – как маршальский жезл, что ли, ценилась?

С этого времени и до начала 1732 года начинается «безотчетное» управление военно-морским делом в России адмиралом Сиверсом. А в 1732 году отправили его в отставку и повелели жить безвыездно в деревне. Дом в Петербурге отобрали. Пострадал адмирал от императрицы Анны. Гадают до сих пор историки, что было причиной опалы. Кто интригами объясняет, кто «симпатией к голштинскому принцу». Не спешил, дескать, свое военно-морское ведомство к присяге на верность императрице Анне привести. «Не пил здоровье императрицы» и где-то кондиции за шкафом прятал. Так-то оно так, но, может быть, дело проще обстояло. В период своего «безотчетного» управления адмиралтейским ведомством затеял адмирал строительство масштабное в Кронштадте: канал, док, гавань. Денег требовал все больше и больше. И все – без отчета. Стал в итоге в казне недостаток средств ощущаться. 117 тысяч рублей закопал адмирал в строительные работы, а ему все мало. Казна говорит – нет денег. Адмирал тогда: «Давайте мне все кабацкие и таможенные сборы в Кронштадте». Отдали и сборы. Адмирал все роет и роет. Опять денег нет. И отчета нет. А он опять за свое – требует инвестиций. Машину какую-то надумал покупать, что ли, тысяч за двести. Отберите, говорит, пивную и медовую монополию у купцов в Кронштадте и мне отдайте – строительства канала и гавани ради. Отдали и монополию. Куда деваться – птенец гнезда Петрова, и подпись не как-нибудь, славяно-русскими буквами ставит. Не каждый шкрейвер еще и разберет, чего он там накарябал. Копал, копал адмирал, пивом, медом торговал, но пришлось ему в конце концов перед новыми властями отчет держать. Год императрица Анна у власти была, пока, наконец, задались вопросом – нет, не куда деньги дел, а – внимание! – по чьему указу делаются работы? Пришлось признаться адмиралу, что вроде как по изустному повелению царя Петра еще первого. Ну, тогда подумали-подумали и решили ретивого адмирала устранить. На пивную монополию да таможенные сборы в портовом городе Кронштадте и других охотников много найдется. Отправили его в имения жить. А дом в Петербурге отобрали в погашение трех тысяч долга перед казной. За остальные, видимо, отчитался.

В знак благоволения к репрессированному прежним режимом сподвижнику своего отца Елизавета Петровна подарила его вдове имения в Эстляндии. 10 августа 1744 года дала Адмиралтейств-коллегии следующий указ: «Жене адмирала Сиверса Софии Елисавете Нумере и детям ее отдать в вечное владение вместо заслуженного мужем ее жалованья лифляндскую мызу Екзекали (Эйзекюль, эст. Ыйзу – С. Г.) и кронштадтский флагманский каменный дом»[34]. Стали-таки потомки адмирала пользоваться преимуществами эстляндского дворянства. Хозяйством занялись. Много среди эстляндских потомков адмирала людей достойных – одних генералов и адмиралов российской армии и флота наберется как минимум восемь. Яков Сиверс – один из тех русских генералов, которые перешли на сторону большевиков, помогли им справиться с врагами и впоследствии были теми же большевиками ликвидированы (дело «Весна» 1931 г.). Из приспособившихся к новому режиму можно назвать Аркадия Сиверса – кандидата наук, профессора, изобретателя, яркого представителя питерской технической интеллигенции на службе советской власти.

Глава 5

Толпой стоящие у трона

Эстляндцы при дворе российских императоров в XVIII веке. – Зарисовки семейных судеб. – Эстонцы как вещь.

Короля, как известно, играет свита. Или двор. По определению А. Мосолова, бывшего много лет начальником канцелярии Министерства двора, «главною функцией двора является поддержание престижа монарха»[35]. Кроме того, двор ведал ежедневным обиходом семьи правителя. Причем заведование обиходом было хронологически первой функцией двора. При царе Борисе Годунове числилось при дворе дворовых людей всех чинов: «ключники, стряпчие, сытники, подключники; конюшенного приказу приказчики, конюхи, стремянные, стряпчие; ловчего пути охотники и конные псари; сокольничья пути кречетники, сокольники, ястребники, трубники и сурначи»[36]. Когда-то, давно, конечно, в московском царстве, тридесятом государстве, постельничий действительно следил за чистотой, убранством и сохранностью царской постели и охранял ее от колдунов; стряпчий облачал государя и приносил особую присягу, в которой клялся в царскую «стряпню» (полотенца, платья и пр.) «никакого зелья и коренья лихого не положити». Когда Россия должна была стать частью герцогства Голштинского, от этого анахронизма пришлось избавиться.

После петровской модернизации эстляндцы полюбили службу при русском дворе. Эстляндцы или иные зарубежные выходцы, которые хотели службу в Петербурге соединять с преимуществами эстляндского шляхетства. Они оказали существенное воздействие на формирование структуры круга приближенных к монархам и заметно обогатили терминологию наименований придворных различных иерархических уровней. Постельничий стал обер-камергером, то есть старшим комнатным господином. Гораздо приличнее звучит, чем постельничий. Официально обер-камергер руководил придворными кавалерами и представлял членам императорской фамилии тех, кто получил право на аудиенцию. При русских императрицах XVIII века обер-камергеры, они же постельничие, составляли им компанию в постели. Эстлив-курляндцы любили эту должность. Например, обер-камергер Левенвольде был постельничим Екатерины I, обер-камергер Бирон был постельничим Анны Иоанновны. Заместителем постельничего в Древней Руси был стряпчий с ключом. При Петре I эту должность переименовали в камергера, то есть комнатного господина. По примеру голштинского двора камергеру двора петербургского поручили заведовать личной казной монарха, ключ от которой камергер всегда носил с собой. Впоследствии звание камергера стало почетным пожалованием или верхней ступенькой в карьере придворных выдвиженцев, которых много было при Петре, например из его денщиков.

Для дам в петровской иерархии придворных чинов тоже нашлись места регламентированные. Во главе их поставлена была обер-гофмейстерина ее величества; действительные статс-дамы (то есть «действительно обретающиеся в чинах своих») следуют по Табели за женами действительных тайных советников, действительные камер-девицы приравнены к женам президентов от коллегий, гоф-дамы – к женам бригадиров, гоф-девицы – к женам полковников. То есть бригадирша – еще не должность, но уже официальное звание. Екатерина Алексеевна была происхождения незнатного, и родовитые русские боярыни не торопились к ней в услужение. Поскольку она – родом из Прибалтики, то и придворные дамы многие за ней оттуда же приехали, иногда, впрочем, не по своей воле. «Около Екатерины не группировались жены бояр и стольников, не было при ней и дворцовых боярышень. Весь ея придворный женский штат состоял из нескольких немок-прислужниц, носивших прозвания камер-медхен и камер-фрау… девица Крамер, Устинья Петровна Гринвальд и Яганна Петрова широко эксплуатировали расположением к себе Екатерины и были влиятельными личностями»[37]. Девица Крамер – Анна Регина, по-русски Анна Ивановна, во многом прошла путь самой императрицы. Была она дочерью нарвского обер-фискала (налогового инспектора вкупе со стукачом) Бенедикта Крамера. Десятилетней девочкой ее захватили в русский плен («по взятии россиянами отечественнаго ея города была вывезена в недро России»).[38]