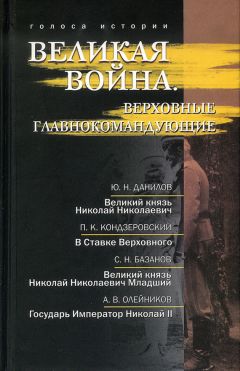

Алексей Олейников - Великая война. Верховные главнокомандующие (сборник)

Помощь проекту

Великая война. Верховные главнокомандующие (сборник) читать книгу онлайн

Так как, однако, германский флот, имевший своей базой устье Эльбы, в силу своей недостаточной численности, не мог рисковать встречей в море со всем британским флотом, то для него являлось чрезвычайно ценным условие внезапности, которое одно могло обеспечить возможность благоприятной встречи с неприятелем. В самом деле, только внезапность появления германского флота или его частей, в том или другом районе морского театра, могла дать возможность встретиться германским боевым судам не со всем враждебным ему флотом, а с его отдельными частями, равно произвести неожиданную бомбардировку или нападение на пункты английского побережья, или выполнить какую либо другую боевую операцию, могущую болезненно отозваться на общественном настроении английского народа. Этой-то внезапности германский флот, благодаря русскому подарку англичанам, и был лишен на все время войны. Перехватывая германские радио, англичане получали возможность заранее знать о выходе в море из своего убежища немецких морских сил, равно об их составе и предполагаемых целях их действий.

Благодаря изобретению русским же моряком особого прибора, получалась даже возможность определять место нахождения того судна, с которого было отправлено перехваченное радио. Помощь, оказанная русскими моряками своим западным союзникам, была неоценима, и адмирал Джеллико счел своей обязанностью сообщить русскому морскому командованию, что британский флот никогда не забудет той услуги, которая была ему оказана русским флотом.

Всякое перехваченное германское радио немедленно передавалось в Лондон в адмиралтейство, где по рассказам сведущих лиц,[54] имелась особая комната «№ 40», в которой работали специалисты, расшифровывавшие полученное сообщение и переводившие его на английский язык. Главным руководителем этих работ был известный лингвист эдинбургский профессор А. Ивинг, получивший широкую известность в английском обществе, как лицо, оказывавшее английскому народу большие услуги во время войны. Никто ведь не знал, каким образом добывались те ценные данные, которые выходили из комнаты «№ 40», и получение которых приписывалось тайному «изобретению» почтенного профессора! Лишь немногие лица в течение войны были осведомлены о том, что о всех главных выходах и предстоящих действиях немецкого флота англичане узнавали от самих же немцев, которые пользовались радиотелеграфными сообщениями весьма широко, будучи уверены в их безусловной секретности.

3. Вторжение русских армий в Галичину

Несколькими днями позднее вторжения русских армий Северо-Западного фронта в Восточную Пруссию, по директиве русского Верховного главнокомандующего, приступили к выполнению своих первоначальных боевых задач, предусмотренных еще в мирное время, четыре армии Юго-Западного фронта, в составе 16-ти армейских корпусов. По существовавшим предположениям, эти армии могли встретиться с 12–13 австро-венгерскими корпусами, развертывавшимися в Галичине. В соответствии с этими данными обстановки, целью действий Юго-Западного фронта, находившихся под начальством генерала [Н. И.] Иванова,[55] занимавшего в мирное время пост командующего войсками Киевского военного округа, ставилось поражение неприятельских вооруженных сил, сосредоточенных в упомянутом уже выше пограничном районе, имея в виду воспрепятствование отходу этих сил на юг за реку Днестр и на запад к Кракову. Иначе говоря – имелось в виду их окружение с обоих флангов в местности к северу от Карпатского горного хребта. Русские армии Юго-Западного фронта должны были перейти границу двумя группами: со стороны русской Польши, с фронта Люблин – Ковель на юг, и со стороны правобережной Украины, с фронта Луцк – Проскуров, на запад. Главный удар возлагался на эту последнюю группу; поэтому на состав и ускорение готовности этих армий, которые ее составляли (3-й и 8-й), было обращено особое внимание. Таким образом, армии, образовавшие северную группу Юго-Западного фронта (4-я и 5-я), были составлены из войск, располагавшихся в мирное время внутри страны и потому несколько запаздывавших в своем прибытии в пограничный район. Исключение составляли только два местных корпуса, вошедших, разумеется, также в состав названной группы и игравших роль войск прикрытия. Данным обстоятельством воспользовалось австрийское командование, решившее быстрым вторжением с юга в пределы русской Польши предупредить русское наступление и разбить незакончившую своего сосредоточения северную группу армий Юго-Западного фронта, прежде чем на театре военных действий скажется наступление 3-й и 8-й армий. В результате такого решения, положение северной группы Юго-Западного фронта оказалось к 30 августа 1914 г., т. е. ко времени обозначившегося неуспеха наступления армий Северо-Западного фронта в Восточную Пруссию, крайне тяжелым.

Войска 1-й австрийской армии генерала [В.] Данкля,[56] после ряда встречных боев, устремились на правофланговую 4-ю русскую армию и под Люблиным стали окружать ее с обоих флангов. С левого берега реки Вислы к австрийцам был притянут германский корпус генерала [Р. фон] Войрша,[57] а на правом фланге войскам Данкля удалось 1 сентября прорваться в стыке между 4-й и 5-й русскими армиями. Заняв железнодорожную станцию Травника на линии Люблин – Холм, австрийцы этим своим положением прервали ближайшую железнодорожную связь 4-й армии с остальными армиями Юго-Западного фронта. В то же время в районе соседней слева 5-й армии произошел весьма упорный и кровопролитный бой у Томашова с войсками 4-й австрийской армии генерала [М.] Ауффенберга,[58] наступавшими восточнее армии генерала Данкля и уступом назад по отношению к ней. Австрийцы называют этот бой боем у Комарова и император Франц-Иосиф[59] наградил генерала Ауффенберга за его боевые успехи титулом графа Комаровского. В результате этого боя 5-й русской армии действительно пришлось начать отвод своих корпусов за реку Буг. Трудное положение северной группы армий Юго-Западного фронта могло быть еще выправлено быстрым сближением с нею 3-й и 8-й русских армий, наступавших с востока. Но генерал [Н. В.] Рузский,[60] в руках которого временно было объединено руководство боевыми действиями этих армий, подводя их к 29 августа на фронт Львов – Галич, решил на некоторое время приостановить дальнейшее движение вверенных ему войск, имея в виду разведку львовских укреплений, о силе и значении которых у нас, к сожалению, существовали преувеличенные сведения.

Для полноты характеристики того неблагоприятного положения, в котором оказались русские вооруженные силы, необходимо еще отметить, что очерченная выше обстановка на Юго-Западном фронте сложилась как раз к тому времени (конец августа), когда на Северо-Западном фронте обе наши армии 1-я и 2-я, были парализованы тяжкой «самсоновской трагедией». В результате поражения войск 2-й русской армии генерала Самсонова, весь Наревский фронт по существу оказывался открытым для вторжения через него с севера из Восточной Пруссии в русскую Польшу германцев, к которым, как читателю уже известно, спешно подвозились подкрепления с Западного фронта. При успехе этого наступления, немецкие войска могли создать угрозу сообщениям северной группы Юго-Западного фронта, проходившим с фронта Люблин – Ковель, через ту же русскую Польшу.

При всех описанных выше условиях, от Великого князя Русского Верховного главнокомандующего потребовалось много выдержки и твердости духа, чтобы не поддаться влиянию неблагоприятных факторов и с достоинством вывести русские армии на путь решительной победы над австрийцами. В этой победе была лучшая развязка всего положения. В соответствии с этим, русской Ставкой были, прежде всего, приняты решительные меры к непосредственному усилению войск 1-й русской армии. С этой целью в состав названной армии были последовательно направлены, в виде подкреплений, три корпуса, снятых с других направлений, и несколько второочередных дивизий, которые в общем усилили эту армию на 9 1/2 пехотных дивизий. Так как, с подходом всех этих частей, состав 4-й армии должен был увеличиться до 6-ти корпусов с несколькими второочередными дивизиями, то, для удобства управления, войска были подразделены на две армии (9-ю и 4-ю), во главе коих поставлены твердые и спокойные начальники.

Вместе с тем Великим князем было послано категорическое указание генералу Рузскому: продолжать безостановочно дальнейшее наступление, «развивая своим правым флангом наступательные действия в обход Львова с севера», и пуще всего «не допускать переброски противника от Львова против северной группы русских войск». Наконец, особым обращением Верховного главнокомандующего, Великий князь Николай Николаевич призвал все войска Юго-Западного фронта к полному напряжению сил. Согласно приказа, отданного 31 августа, войска должны были в кратчайший срок перейти в наступление, а в тех районах, где таковое наступление сказывалось невозможным, они должны были удерживать занятые ими позиции «до последнего человека». Результаты изложенных мер и твердо выраженной воли о необходимости достигнуть победы стали сказываться в течение ближайших же дней.