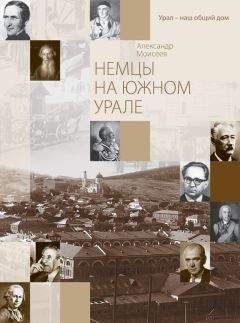

Александр Моисеев - Немцы на Южном Урале

Помощь проекту

Немцы на Южном Урале читать книгу онлайн

За границей он не остался – ни тогда, после Победы, ни в наше пореформенное время, когда многие немцы уехали на историческую родину. Хотя немецкое гражданство у него было еще с гимназических военных времен. На мой недоуменный вопрос он ответил: «Отечество мы не меняем». И добавил русскую поговорку: «Хорошо там, где нас нет, а мне и тут хорошо»…

Еще одним немцем, который вошел в мою жизнь из «АТ-шного мира», был Иван Иванович Вибе. Он работал на кафедре двигателей внутреннего сгорания и был настоящим корифеем в этой области – например, «точка сгорания Вибе» известна двигателистам всего мира. Двигателистом Иван Иванович был всю свою инженерную жизнь: и в Свердловске, и в Челябинске. Свою кандидатскую диссертацию защитил перед войной, хотя война больно ударила по его научной карьере – «немецкая кровь» загнала его под землю, в шахтовые механики. После войны и реабилитации «русских немцев» он вернулся в прерванную науку и высшую школу.

И.И. Вибе (1902–1969), ученый, специалист в области теории двигателей внутреннего сгорания

I.I. Wiebe (1902–1969), Gelehrter, Experte auf dem Gebiet der Theorie der Verbrennungsmotoren

Вот уж кто-кто для меня, с детства привыкшего быть среди немцев, – а он никак в моем восприятии на них не походил. С таким-то русским носом «картошкой», мужик мужиком, но с приметной благородной сединой. На кафедре Иван Иванович сразу стал авторитетом. Дело не только в возрасте, хотя он и был на кафедре самым старшим. «Внутреннее сгорание – образ его жизни», и здесь он был неистовым, вступая в научные споры или вступаясь за своих аспирантов.

Главным его детищем стала лаборатория. Как никто, он понимал ее необходимость для научно-исследовательской работы. В итоге на базе исследований в лаборатории выросло более двух десятков докторов и кандидатов, была развернута «Отраслевая научно-исследовательская лаборатория» общесоюзного значения. Ей вполне бы подошло имя И. И. Вибе.

В целом, наш факультет дал немало именитых выпускников-немцев. Так, Евгений Вильгельм стал гендиректором областного объединения «Пермавтотранс», Валерий Тартунг – гендиректором и совладельцем Челябинского кузнечно-прессового завода, сын М. М. Клайна Игорь Клайн – главным конструктором проекта на ЧТЗ, Павел Литке – техническим директором завода «Уралавтоприцеп», Александр Миллер – главным конструктором фирмы «Ижмаш-Авто», Альберт и Александр Найн (отец и сын) – докторами педагогических наук, Виктор Карман – доктором экономических наук, генеральным директором миасского завода «Урал».

Из именитых выпускников мне по характеру всех ближе оказался Артур Адамович Дель. Я преподавал ему, когда он был у нас заочником, капитаном милиции. С нашим дипломом он дослужился до полковничьего звания и должности начальника ГАИ области…

Работа и жизнь сталкивали меня с самыми разными людьми. Мой диплом инженера-автомеханика свел меня, к примеру, с Константином Александровичем Метцгером, известным в Сибири геологом. В войну (а ведь немец!) и после он заработал в сибирской геологоразведке орден Ленина.

Метцгер был начальником геологоразведочной партии, в которой я работал. Ответственнейший пост, ведь наша «98-я партия» была одной из крупнейших геологоразведок секретного Первого главка министерства геологии. Мы «работали» на радиоактивные руды, и на разведанном нами месторождении крупнейший рудник действует и в новом веке.

Одно знакомство тянет другое. И вот уже по возвращении в Челябинск из геологоразведки меня представили Павлу Ивановичу Отто, дважды первооткрывателю месторождений, человеку удивительной судьбы.

В силу разных причин я оказался связан и с Государственным ракетным центром имени академика В. П. Макеева. Здесь работали мои сокурсники по Златоустовскому 66-му заводу, было много друзей. Позднее, когда с ГРЦ был снят тотальный гриф секретности (хотя тайны конструкторских разработок никто не отменял), появились и первые работы по истории знаменитого конструкторского бюро.

Немецкий вклад в российское ракетостроение тоже оказался немаленьким – одна «Сатана», приводившая в трепет врагов Советского Союза, чего стоит!

В.Л. Клейман, ракетостроитель, один из руководителей Государственного ракетного центра им. академика В.П. Макеева

W.L. Kleimann, Raketenbauer, einer der Leiter des Staatlichen Raketenzentrums «Akademiemitglied W. P. Makejew»

Самое значительное имя, безусловно, – Владимир Леонидович Клейман, один из руководителей «КБ». «Правая рука» В. П. Макеева, он на протяжении всех 1980-х годов был главным конструктором,

получил звание Героя Социалистического Труда, стал лауреатом трех Государственных премий, двух орденов Ленина, профессором, академиком, почетным гражданином города Миасса.

Николай Петрович Витт был награжден почетной среди ракетчиков медалью имени Макеева, занимался разработкой ракетных систем автоматики. Борис Петрович Воймаль руководил вычислительным центром. Арнольд Яковлевич Гофман был специалистом в области анализа измерений, полученных с летательных аппаратов. Иван Иванович Нор руководил группой по разработке технической документации на разрабатываемые ракеты. Герман Борисович Рейх участвовал в разработке устройств автоматики и пневмогидравлических систем ракет. Виктор Адамович Сайбель руководил группой киносъемок испытаний, присутствовал при испытаниях на полигонах, участвовал в подводном полярном походе атомного ракетоносца с миасскими ракетами. Владимир Юрьевич Фрибель участвовал в разработке систем управления ракет. Генрих Вульфович Фридман был ведущим специалистом в области разработки телеметрических систем измерений. Петр Иванович Ягунд занимался технической документацией ракет.

Среди этих больших имен в отечественном ракетостроении не затерялся и мой друг, сокурсник по Политеху Юрий Валентинович Корк – он стал начальником проектно-конструкторского сектора, одним из основных проектировщиков семи ракет и их модификаций…

В новом веке среди моих оставшихся, увы, немногих друзей особое место занял Александр Федорович Рейх. Учитель физики, он стал распространителем краеведческой литературы – а это для меня самая что ни на есть актуальная сфера. Близок мне тезка не только по ней, но и вообще «по жизни». Между прочим, мои сыновья «по колено» немцы: в их жилах течет кровь прабабки из Златоустовских немцев-оружейников, что стали уральцами по приезду из Золингена и Клингенталя в начале позапрошлого века.

С потомками первых немецких оружейников, естественно, был знаком по Златоусту. Так, не раз по комсомольским делам, сотрудничеству в областной молодежной газете «Комсомолец» мои пути пересекались с Олегом Максимовичем Гриером. По окончании учебы Гриер пришел на завод имени Ленина, а попутно в газетах стал главным пропагандистом Златоустовского оружия и знаменитой гравюры. Нам вместе довелось работать над альбомом «Златоустовская гравюра на стали».

Одна из улиц Златоуста названа именем Виктора Геппа, выходца из семьи оружейников. Он воевал за советскую власть, воевал в большевистском подполье, был расстрелян белыми. Мне много позже довелось знать художника из этой фамилии: Олега Геппа, а также музыканта Ростислава Геппа. С последним мы были знакомы, как говорится, с младых ногтей. Он учился с моим братом в одной школе. Они сдружились на модном в те годы увлечении – играть и петь в вокально-инструментальном ансамбле. Увлеклись настолько, что чуть ли не бросили школу. Аттестат зрелости они все же получили; мой брат, правда, эстрадой переболел и пошел в геологи, а Ростислав Гепп продолжил эстрадно-музыкальные дела. В Челябинске он учился музыке и стал одним из основателей известного ВИА «Ариэль» – с песней и музыкой и связал всю свою жизнь.

Так что брался я за эту книгу о немцах на Южном Урале совсем не случайно – очень много осталось штрихов в памяти, ощущение дружбы, землячества, а главное – гордости за людей, которые сделали своим трудом наш край таким, каким мы его сегодня знаем.

Digest

In der modernen russischen Lebensweise spielen die Beziehungen zwischen den verschiedenen Völkern, Kulturen, Wirtschaftsmodellen eine ganz besondere Rolle. Nein, nein, manchmal wird sogar gedacht, dass sich heute bei uns eine neue Lebensweise entwickelt. Ähnliches geschah in Russland vor drei Jahrhunderten, und dieser Prozess der kulturellen-ökonomischen «Gärung», der kulturellen-ökonomischen Wechselwirkung begann genau mit den Deutschen, mit ihrem Eintritt in die russische Ökumene.

Im Ural im Allgemeinen und im Südural im Besonderen gab es einige Wellen, als der deutsche Einfluss besonders spürbar war, die Ankunft der Deutschen im Ural den Charakter des Alltagslebens, der Produktion, der Beziehungen änderte. Die erste Epoche war zweifellos mit den Reformen Peters I. und dem Wunsch Russlands verbunden, sich in die europäische Ordnung einzubringen. Es war die Verwaltungsepoche, als sich die Schlüsselinstitute der Macht entwickelten: von der Neuordnung des Orenburger Gouvernements und der Verwaltung der Bergbaubetriebe bis zur Bildung von Militärstützpunkten, Wirtschaftsbehörden, eines «gehorsamen Staatsapparates».