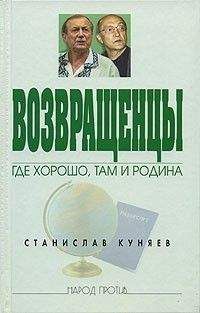

Станислав Куняев - Возвращенцы. Где хорошо, там и родина

Помощь проекту

Возвращенцы. Где хорошо, там и родина читать книгу онлайн

8. ВЕРЖБИЦКОГО Константина Андреевича – зам. главного инженера строительства (был осужден за вредительство по статье 58–7 и освобожден досрочно в 1932 году), одного из крупных инженеров, наиболее добросовестно относившегося к порученным ему работам.

Председатель Центрального исполнительного комитета Союза ССР М. Калинин

Секретарь Центрального исполнительного комитета Союза ССР Л. Енукидзе

Москва, Кремль, 4 августа 1933 г.

Куда было им деваться, если эту стройку века, этот громадный ГУЛАГ, в 1934 году в вышеупомянутой книге прославили их соплеменники Виктор Шкловский, Евгений Габрилович, Вера Инбер, Бруно Ясенский, Семен Гехт, Леопольд Авербах, Анна Берзинь, Лев Славин, Лев Никулин. Яков Рыкачев и многие другие вдохновенные романтики ГУЛАГа?

Ну как можно ответить на это бегство от ответственности за преступление против человечества?

Германию и немцев, как нацию, к примеру, заставили в Нюрнберге отвечать за преступления ее сыновей. Недаром в Маутхаузене среди множества памятников, которые каждая нация поставила своим мученикам, есть особый памятник из белого камня: с неподвижным лицом, слепыми глазами, с прямой, как доска, спиной сидят пожилая немка, или даже старуха, немецкая мать. На стеле рядом с ней надпись: «О Германия, бледнолицая мать, что же сотворили твои сыновья? Что ты сидишь здесь, как насмешка среди других народов или как страх?»

Надо, конечно, было бы пристыдить в свое время Раису Лерт, что русские люди к кишиневскому погрому не имеют никакого отношения, да и дело Бейлиса, закончившееся для подсудимого оправданием, ставить на одну доску с гибелью миллионов русских и украинцев во время коллективизации – кощунственно, но бог с ней. Тем более что несколько любопытных и даже проницательных комментариев к дискуссии еврейская активистка сделала.

Если бы Палиевский, Куняев, Кожинов и прочие говорили вполне открытым текстом, они могли бы возразить мне примерно так: «Вы говорите о статьях, литературных направлениях и т. п. А мы говорим об идеях, о моральных нормах, о гуманизме, о народности, всегда бывших традиционными для русской классики. Вот эта традиция и прервалась в 1917 году – и прервала ее революция. И вся русская поэзия и проза послеоктябрьского периода, и весь театр, и все искусство 20-х годов полярно враждебно русской классике и русскому народу, ибо полярно враждебна им революция и влившиеся с ней в русскую культуру «инородцы».

Куняев наиболее откровенно отбросил «литературные тонкости», которыми драпировались другие, – ив его выступлении наиболее «грубо, зримо» проявилась тенденция воинствующего национализма, национальной особенности – в противовес не осуществившемуся интернационализму 20-х годов.

Кое с чем из того, что здесь сказано, и можно было бы согласиться, хотя Раиса Лерт многое упрощает, а всей глубины и тонкости русско-еврейских отношений просто понять не смогла. Ума не хватило. Но что уж она сочинила от страха – так это миф о нашем тайном сотрудничестве с властью в 70-е годы:

«Но «инстанции» и «почвенники» очень хорошо друг друга понимают, и потому полуоткрытым текстом Куняеву и другим дозволяется говорить все, что угодно, – лишь бы они укрепляли русскую национальную идею. Ибо в глубине души «инстанции», как и Сталин в 1941 году, возлагают на нее больше надежд, чем на свою нормальную пропаганду «зрелого социализма» и «развитой советской демократии». И они по-своему правы». «Дискуссия в ЦДЛ была своего рода «разведка боем», пробой сил, черновым смотром жизнеспособности официальной и неофициальной идеологии».

«Группа эта отлично знает, что опирается на поддержку сверху и что власть в ней нуждается… вот в таких образованных, интеллигентных способных выработать новую национальную идеологию».

А в это время, когда Лерт писала свою книгу, «образованные, способные, интеллигентные» русские националисты Владимир Осипов, Игорь Огурцов, Леонид Бородин уже тянули свои сроки, а новый шеф КГБ заявил, что западные диссиденты не страшны стране, что их, мол, всех «в одну ночь» взять можно, а вот русские националисты представляют из себя действительно серьезную опасность…

Поистине у страха глаза велики.

Юнна Пейсаховна Мориц (в I960–1970-х годах она числила себя по отчеству «Петровной», как и Межиров, в годы перестройки ставший «Пинхусовичем») в газете «Русское слово» (17 июля 1990 г.) почти через тринадцать лет после дискуссии вспоминала о ней так:

Первым мероприятием, на котором отметились фашиствующие группы, была дискуссия «Классика и мы»… На этой дискуссии Куняев впервые начал разоблачать Багрицкого.

Все наши выступления были для власти как гром среди ясного неба. К сожалению. Помню, как Феликс Кузнецов (кстати говоря, много сделавший в последующие годы для укрепления русских позиций в Московской писательской организации) передавал мне яростное недовольство цековских чиновников. Их скрежет зубовный слышался даже в его смягченном пересказе.

– С глаз долой! Пропадай куда-нибудь, Стасик, – заявил он мне. – Уходи в отпуск, хоть на два, хоть на три месяца.

Должен был я в те дни улетать в командировку на Кубу, но, естественно, меня тут же вычеркнули из списков делегации, и я поехал к матери, в родные калужские стены, писать стихи и бражничать с друзьями моей провинциальной юности.

Перед отъездом по каким-то делам зашел в кабинет Риммы Казаковой. Она поглядела на меня исподлобья:

– Слышала, слышала, как ты Багрицкого громил, кулацкие взгляды проповедовал.

В заключение сюжета хочу лишь сказать, что один из главных идеологов ельцинской эпохи, бывший министр культуры, а ныне чиновник от России в ЮНЕСКО, Сидоров, он же Пупсик, дирижировавший нашей дискуссией, в своем вступительном слове рассказывал о том, «что мы возьмем с собой в коммунистическое далеко», утверждал, что «лучшие книги последних лет прямо включают нашу социалистическую действительность в контекст общечеловеческих духовных и нравственных исканий», требовал «не забывать о классовых критериях нашей культуры» (цитирую по стенограмме).

Реститутка она и есть реститутка. Хоть при советской власти, хоть при рыночной демократии.

Легенды о дискуссии стали возникать буквально на следующий день. Перепуганные еврейские активисты, явно преувеличивая наши коварные способности, утверждали, что мы якобы специально выбрали для дискуссии 21 декабря – день рождения Сталина…

Однако это глупости. Дискуссия должна была состояться совершенно в другие сроки, но из-за каких-то внутренних соображений руководители Дома литераторов Филиппов и Шапиро сами перенесли ее на двадцать первое.

По Москве поползли слухи, что я племянник члена Политбюро, секретаря ЦК Компартии Казахстана Кунаева, потому-то и веду себя так нагло, что уверен в собственной безопасности.

Поэт Семен Сорин, автор ныне забытой поэмы о Дзержинском и ЧК, сочинил и пустил по Москве весьма остроумную и достаточно серьезную эпиграмму:

Свершив террористический налет,

Слиняли Палиевский и Куняев.

Ах, был бы Феликс, взял бы негодяев!

Но Феликс, к сожалению, не тот.

Да. И «Феликс» был уже не тот, и эпоха не та, о чем Семену Сорину, Эфросу, Евтушенко, Борщаговскому, Раисе Лерт и прочим «интернационалистам» можно было только пожалеть.

В конце 1977-го и в 1978 году я в связи с дискуссией «Классика и мы» сблизился с весьма умной и, что не менее важно, решительной женщиной, способной на поступки, Татьяной Михайловной Глушковой. Между нами завязалась обильная переписка. Однажды она упрекнула меня, что в моей борьбе с «победителями» не хватает «чаадаевской» прививки, «капли гамлетизма», что «победители», по словам Багрицкого, тоже дали многое русской культуре. Я ответил ей большим страстным письмом, отрывки из которого хочу привести здесь.

…Чего-чего, а «презирать своих» (что Вы советуете) мы умеем, как никто. Допрезирались. Сто лет баловались «чаадаевщинкой», столь милой Вам, и докатились до полного самоуничижения. Отчаянно раздували угольки, в золе копались, пока не увидели – горим… Путь этот пройден до предела, до последнего шага. Второй раз начинать его по пепелищу?

О «победителях». На мой взгляд, «победители» делаются из материала несколько иного. Таковы были норманны для Британии, мавры для Испании, турки для Сербии, татары для России, русские для татар. Вот истинные победители, давшие взамен независимости побежденным приток молодой крови, свои мифы, свою религию, гены своей плоти и духа… Свои скулы и раскосые глаза, свою тоску по мировому господству, дворцы Толедо и Альпахары, государственность и Великую Хартию, завыванье ямщицкой песни и кодекс рыцарства. И подчинение таким победителям и сопротивление им – одинаково обогащали побежденных. К таким победителям я отношусь, «как аттический солдат, в своего врага влюбленный»… А эти?! Тьфу, нечистая сила, как говорила моя бабка. Вы думаете, Блок не понимал нашего диалога? Понимал, потому-то и написал «Скифы», а не что-либо иное. Потому-то около двухсот отрывков из его записных книжек и дневников не опубликовано до сих пор. «Победителям» – страшно. Блок шутить не любил. А ведь у него-то чувство исторической связи, взаимооплодотворяемости было феноменальным. Однако он любил называть вещи своими именами. А этого «победители» боятся, как черт ладана. Инстинкт слабых все время заставлял их скрывать свои победы, маскировать их, делать их якобы анонимными. Один Багрицкий проговорился… Какое уж искусство может быть при этой жалкой анонимности, о каком плодотворном кровосмесительстве может идти речь… Все это стало достоянием гласности – не государственной (поскольку завоевание тоже было не гласным, скрытым, постепенным), а общественной лишь в последние годы. Если бы эта гласность приняла какие-то государственные формы, наш диалог был бы невозможен: я не стал бы в нем участвовать. Но, слава богу, видимо, государство не станет вмешиваться в эти дела. Да и инструментов для этого у него нет, Так что это наше дело. Внутреннее, постепенное, естественное. Как завоевание шло тайными путями, так же скрытно от глаз (чтобы не приобрести безобразные формы) должна идти и реконкиста…