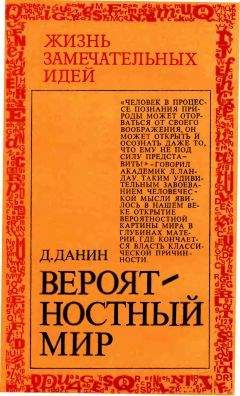

Даниил Данин - Вероятностный мир

Помощь проекту

Вероятностный мир читать книгу онлайн

Так история открытия самого малого в природе — элементарных частиц — естественно переплелась с историей конструирования самого большого в лабораторной технике нашего века — гигантских ускорителей. А помог им стать гигантскими прежде всего Владимир Векслер.

Еще во время войны, в 1944 году, он первым — до Эдвина Макмиллана — нашел революционизирующий принцип ускорения (названный «принципом автофазировки»). Это позволило в тысячи раз увеличить энергию разгоняемых частиц: раньше счет шел на миллионы, а теперь пошел на миллиарды электронвольт! Детище Векслера — ускоритель в Дубне — долгие годы первенствовал в семье ускорителей, пока его не обогнали синхрофазотроны в Женеве, в Серпухове, в Батавии… Начальные годы этого первенства и принесли векслеровским ученикам, среди них — Анатолию Кузнецову, тот незаурядный успех.

И вот что еще. Рассказывая об открытии антисигмы, Кузнецов особо отметил заслугу М. И. Соловьева: создание «прибора, без которого невозможно было бы получить фотографию нашей частицы». Речь зашла об этом неспроста.

То был дубенский вариант изобретенной в 50–х годах быстродействующей камеры для съемки треков заряженных частиц — не прежней камеры Чарльза Вильсона, где частица оставляет след из капелек тумана, а новой камеры Дональда Глейзера, где похожий след прочерчивается пузырьками пара. Прибор был чувствительный, сложный, оснащенный едва ли не всей доступной в те дни автоматикой. Словом, дубенцы экспериментировали на уровне века. Иначе ничего бы не вышло.

А когда за пять лет до того американцы искали антипротон, им неоценимую помощь оказал еще и другой современный прибор, который тоже незнаком был экспериментаторам эпохи бури и натиска: черенковский счетчик. В этом тонком устройстве пролетающая частица сообщает о себе и о важных своих параметрах, испуская излучение Вавилова — Черенкова, открытое в 1934 году.

Академику Сергею Вавилову принадлежала направляющая догадка, а его ученику, тоже будущему академику, Павлу Черенкову — мастерские наблюдения. Голубое свечение жидкости под действием потока гамма–квантов обладало такими интересными свойствами, что строго истолковать его можно было только на совсем особый лад: энергичные кванты при встрече с атомными электронами придают им сверхсветовую скорость, и вот эти–то сверхбыстрые электроны оставляют за собою, как шлейф, голубое свечение.

Сверхсветовая скорость? Да ведь она невозможна! Конечно. Но с маленьким уточнением: свет нельзя обогнать в пустоте, а сквозь вещество — сквозь жидкость или газ — он сам движется медленнее, чем в вакууме, и превысить ту его скорость законы природы не запрещают. Теорию излучения Вавилова — Черенкова детально разработали в 1937 году будущие академики Игорь Тамм и Илья Франк. Через двадцать с лишним лет, в 1958 году, они вместе с Павлом Черенковым были удостоены Нобелевской премии (к тому времени С. И. Вавилова уже не было в живых, а эти премии посмертно не присуждаются) .

На торжественной церемонии в Стокгольме профессор К. Зигбан, представляя наших лауреатов, объяснил: «Открытие Черенкова, Франка и Тамма нашло в последние годы приложение решающей важности в исследовании структурных основ и природы материи…» Да, незаменимая помощь в распознании антипротона стояла уже тогда в длинном ряду добрых услуг, какие оказал экспериментаторам эффект Вавилова — Черенкова.

Суть происходящего в черенковском счетчике легко уловить: надежно регистрируя по их свечению уникально скоростные частицы, он выделяет их из числа всех остальных, более медленных. Оттого–то в опытах на могучих ускорителях без этого прибора трудно обойтись. И не удивительно, что черенковские счетчики работают ныне не только на земле, а путешествуют еще и на спутниках — в космических лабораториях. Они передают ученым нужные сведения о свойствах микротелец, ускоряемых и рождающихся не в институтах Дубны и Беркли, Серпухова и Женевы, а во Вселенной. Там разгоняет их самый грандиозный ускоритель из возможных — галактические силовые поля…

Так лабораторный инструментарий квантовой физики служит сегодня своими новшествами и физике космоса.

7

…Дубенский антисигма–минус–гиперон. В духе менделеевского размышления о науке можно бы сказать: это — всего лишь одна из хорошо укрепленных нитей, переброшенных через пропасти, казавшиеся непроходимыми. Всего одна. Но стоит ухватиться за эту нить, и вот как много за нею тянется! Всего лишь одна глава из истории открытия элементарных частиц. Да нет, и того меньше: лишь подглавка с беглым рассказом о двух чертах в экспериментальной картине события. А сколько усилий исследователей разных поколений и разной известности! Сколько исканий, растянутых на десятилетия! И как отчетливо выявляется громадный вклад наших физиков в историю раскрытия «первооснов материи»!

Когда–нибудь эта история, разумеется, будет написана. Но разве не пора собирать для нее документальные материалы уже теперь? И среди них — переписку и живые свидетельства ветеранов. Этого никогда не заменят ни лабораторные дневники, ни протоколы ученых советов, ни институтские отчеты. Наука, как эйнштейновская «драма идей», доподлинно оживает в перекрестных голосах ветеранов. А ветераны уходят. Историкам уже ни о чем не расспросить ни Вавилова, ни Векслера, ни Тамма… Помните, как историки эпохи бури и натиска не смогли ни о чем расспросить ни Эйнштейна, ни Паули, ни Шредингера… Безучастную поступь времени ничем не задобрить.

Хорошо бы историкам, в согласии со старым девизом, торопиться делать добрые дела. И это справедливо не только по отношению к эпопее открытия элементарных частиц — любая ветвь квантовой физики, да и любая ветвь естествознания, взывает о том же.

…Вот о чем невольно думалось в стенах копенгагенского архива.

А чем же закончить нашу хорошую историю, на самом деле не имеющую конца?

Пожалуй, лучше всего — той же поразительной мыслью Менделеева о науках, сумевших «на дно не опираясь, достигать твердых берегов действительности и охватывать весь видимый мир». Да, конечно, квантовая физика, уводящая воображение человека в глубины материи, никогда не могла «опираться на дно»: она тем и занята, что сама его ищет. И будет искать всегда.

Каждая новая ступень на графике ее роста — это всякий раз временная иллюзия достигнутого дна. Как заметил однажды насмешливо мудрый Ежи Лец: «Ступив на самое дно, он услышал, как снизу стучат!»

Глубины природы, очевидно, бездонны. Придет время, — возможно, оно уже близко, — когда и квантовая механика, как в недавнем прошлом классическая, Дойдет до границ своей применимости. Для этого нужно, чтобы исследование микромира углубилось до прежде неведомого уровня физической реальности и проникло в него. Кажется, физики уже слышат, что «снизу стучат»… Во всяком случае они прислушиваются… Так, есть идеи–намеки, что в ультрамалом, куда еще не добрался эксперимент, скажут свое, быть может, законодательное, слово неизбежные изменения геометрических свойств пространства–времени. Последствия этого могут оказаться для описания природы вновь революционными.

Одно несомненно: в ультрамикромире нас будут ждать не старые радости возвращенной классики, а новые неслыханные удивления. И новые великие огорчения, из которых вырастет радость нового непредвиденного знания.

1979 Москва

ЛИТЕРАТУРА

Нильс Бор. Атомная физика и человеческое познание. М., Изд–во иностранной лит–ры, 1961.

Макс Борн. Физика в жизни моего поколения. М., Изд–во иностранной лит–ры, 1963.

Макс Борн. Моя жизнь и взгляды. М., «Прогресс», 1973.

Луи де Бройль. По тропам науки. М., Изд–во иностранной лит–ры, 1962.

А. Ф. Иоффе. Встречи с физиками. <Л., Физматгиз, 1960.

Виктор Вайскопф. Наука и удивительное. М., «Наука», 1965.

Д. Данин. Неизбежность странного мира. Изд. 3–е. М., «Молодая гвардия», 1966.

Резерфорд — ученый и учитель. Сб. М., «Наука», 1973.

А. Эйнштейн. Физика и реальность. М., «Наука», 1965.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава вступительная. АРХИВ НЕЗАБЫВАЕМОГО ВРЕМЕНИ

Глава первая. ДВА СТАРТА

Глава вторая. ЕЩЕ ДВА СТАРТА

Глава третья. ВСТРЕЧА ИДЕЙ .

Глава четвертая. ДОРОГА ВО ТЬМЕ

Глава пятая. ИДЕИ И СТРАСТИ

Глава шестая. ПУТЬ К ВЕРШИНЕ

Глава заключительна. КОНЦА НЕ БУДЕТ

Именной указатель

Литература