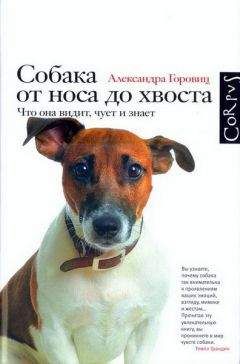

Александра Горовиц - Собака от носа до хвоста. Что она видит, чует и знает

Помощь проекту

Собака от носа до хвоста. Что она видит, чует и знает читать книгу онлайн

Этим лисицам позволили спариться. Молодняк подвергли аналогичной проверке. От ручных лисиц второго поколения, когда те подросли, ученый вновь получил потомство, и так далее, и так далее. Беляев вел работу много лет, и эксперимент продолжился после его смерти. Сорок лет спустя три четверти популяции лисиц перешли в разряд так называемой «одомашненной элиты»: эти животные не просто шли на контакт с людьми, но даже искали его — скулили, чтобы привлечь внимание, принюхивались, облизывали людей… точь-в-точь как собаки. Так Беляев создал одомашненную лису.

Позднейшие исследования показали, что геном ручных лисиц Беляева отличается от генома дикой серебристо-черной лисицы на сорок генов. Невероятно, но в результате интенсивного развития одной поведенческой черты геном животного изменился всего за полвека. Генетические изменения послужили причиной возникновения удивительно знакомых физических признаков: некоторые из ручных лисиц поздних поколений имели пестрый окрас, совсем как у собак-дворняжек, головы у них стали шире, а морды — короче, уши сделались длинными, хвосты — закрученными. Получилось невероятно симпатичное животное.

Все эти физические признаки появились сами собой, как только развился определенный тип поведения. Поведение не влияет на облик; то и другое — результат наличия определенного гена или набора генов. Поведение не диктуется генами, но более или менее обусловливается ими. Если геном обусловливает, например, наличие в организме высокого уровня гормона стресса, это не значит, что обладатель таких генов будет постоянно находиться в напряжении. Но у него с большей вероятностью проявится типичная реакция на стресс (учащенный сердечный и дыхательный ритм, повышенное потоотделение и так далее) в тех ситуациях, когда у остальных ничего подобного не наблюдается. Человек с таким набором генов наверняка накричит на бедного щенка, который, бегая на собачьей площадке, наткнется на него. Такая реакция не обусловлена генетически (знание о парках и щенках не заложено в генах), — но нейрохимия, определяемая генами, провоцирует ее в подходящей ситуации.

То же самое произошло с собакоподобными лисицами. Учитывая роль генов,[7] даже небольшое их изменение (которое в данном случае проявилось позднее, чем при естественном ходе вещей) способно повлиять и на поведение, и на внешний вид животного. Эксперимент Беляева доказывает, что незначительная разница между путями развития способна иметь масштабные последствия. Например, щенки ручных лисиц раньше открывают глаза, у них позднее формируется реакция страха — как у собак, а не как у диких лисиц. Таким образом, у них есть больше времени на формирование привязанности к человеку. Они играют друг с другом даже во взрослом возрасте, что способствует более длительной и сложной социализации. Заметим, что эволюционные пути лисиц и волков разошлись десять-двенадцать миллионов лет назад; однако же после всего сорока лет селекции они кажутся домашними. Вероятно, то же самое может произойти с другими плотоядными животными, которых мы берем под опеку. Генетические изменения делают их «собакообразными».

Как волк превратился в собакуИстория собаки начинается с волка. Одомашнивание совершенно изменило его.[8] Если домашняя собака, потерявшись, иногда оказывается не способной протянуть на воле и несколько дней, то анатомия, инстинкты и социальные навыки волка помогают ему с легкостью приспосабливаться. Волки, эти представители семейства псовых, обитают в самых разных условиях — в пустынях, лесах, во льдах. Чаще всего они живут в стаях, где наличествуют одна семейная пара и еще от четырех до сорока особей, которые обычно приходятся друг другу родственниками. Старшие волки помогают воспитывать молодняк. Стая действует сообща, когда охотится на крупную добычу. Волки — территориальные животные. Они проводят много времени, помечая свои владения и защищая их.

Десятки тысяч лет назад границы волчьих владений начали пересекать люди. Homo sapiens, пройдя через стадии habilis и erectus, оставили кочевой образ жизни и принялись возводить поселения. Взаимоотношения людей и волков установились еще до перехода людей от охоты и собирательства к земледелию, но какими они были, остается только догадываться. Может быть, вокруг относительно постоянных поселений скапливалось много отходов, в том числе пищевых. Волки, которые питаются и падалью тоже, быстро открыли для себя новый источник пропитания. Самые смелые из них преодолели страх перед незнакомыми безволосыми существами и принялись пировать на мусорных кучах. Таким образом мог случайно начаться естественный отбор непугливых волков.

С течением времени люди примирились с присутствием поблизости волков и, возможно, сделали волчат домашними питомцами (в голодные времена, вероятно, их съедали). Поколение за поколением, волки приноравливались к жизни бок о бок с людьми. В конце концов люди занялись селекцией животных, которые им понравились. Такова первая стадия одомашнивания — «переделка» животного по нашему вкусу. Этот процесс обычно сопровождается налаживанием все более тесных связей с людьми: успешные особи становятся все более миролюбивыми и, наконец, начинают физически и поведенчески отличаться от своих диких предков. Одомашниванию, таким образом, предшествовал случайный отбор животных, которые находились рядом с человеком, могли быть полезны ему или просто нравились (именно поэтому люди и позволяли им жить неподалеку). Следующий шаг потребовал от людей некоторых усилий. Животных, которые были полезны менее прочих или отчего-то не нравились, люди бросали на произвол судьбы, уничтожали или прогоняли. Так были отобраны животные, которые легко подчиняются законам селекции. Ведь одомашнивание предполагает формирование у животных определенных качеств.

Археологические данные свидетельствуют о том, что одомашненный полуволк появился от десяти до четырнадцати тысяч лет назад. Останки собак находят в мусорных кучах (это указывает на употребление их мяса в пищу или на принадлежность кому-либо) и погребениях (они лежат рядом с человеческими скелетами). Ученые полагают, что собаки начали взаимодействовать с людьми еще раньше — десятки тысяч лет назад. Исследования образцов митохондриальной ДНК[9] свидетельствуют о том, что около 145 тысяч лет назад произошло разделение между настоящими волками и предками собак. Последних можно назвать протособаками, поскольку их поведение изменилось само собой — и пробудило у людей интерес к ним (либо способствовало большей терпимости). Ко времени появления человека эти животные «созрели» для одомашнивания. Приручаемые волки были, вероятно, не столько охотниками, сколько падальщиками, менее сильными, крупными и агрессивными, чем доминантные особи. То есть они были волками в меньшей степени. Таким образом, на заре цивилизации, за тысячи лет до приручения других животных, люди ввели собаку внутрь только что построенного города.

Первобытных собак не следует относить ни к одной из сотен существующих ныне пород. Лапы таксы и морда мопса — результат позднейшей селекции. Большинство современных пород появилось в последние двести-триста лет. Первобытные собаки, вероятно, унаследовали социальные навыки и любопытство своих волчьих предков и благодаря этим качествам преуспели во взаимодействии с людьми и друг с другом. Они отчасти утратили склонность к стайному образу жизни: падальщики не нуждаются в том, чтобы охотиться сообща. Иерархия также не имеет значения для животного, которое самостоятельно живет и добывает пищу. Первобытные собаки были социальными существами, но жили вне сообщества.

Волк превратился в собаку невероятно быстро. Людям на переход от стадии habilis к erectus понадобилось около двух миллионов лет. Волк превратился в собаку буквально в мгновение ока. Доместикация отражает эволюционный путь, для прохождения которого в естественных условиях требуется время жизни сотен поколений. Искусственный отбор ускоряет ход времени. Собаки стали первыми одомашненными животными — и в некоторых отношениях самыми удивительными из них. Большинство домашних животных — не хищники. Неразумно впускать хищника в дом: плотоядное животное трудно прокормить, к тому же есть риск самому стать добычей. И, хотя инстинкты собаки могли сослужить людям службу на охоте (так и произошло), в течение сотен лет она была в первую очередь другом и конфидентом, а не помощником.

У волков действительно есть качества, которые делают их подходящими для селекции. Приручить можно только социальных животных, чье поведение адаптивно, то есть варьируется в зависимости от среды. Волки рождаются в стае, но остаются в ней лишь до двух-трех лет; затем они уходят, ищут партнера и образуют новую стаю или присоединяются к одной из существующих. Умение адаптироваться к новому статусу и роли позволило предкам собак образовать новую социальную группу вместе с людьми. Живя в стае или перемещаясь от одной стаи к другой, волки должны обращать внимание на поведение сородичей — точно так же собаки должны быть внимательны к своим хозяевам и восприимчивы к их поведению. Древние волкособаки, встретившиеся первобытным людям, не приносили им особенную пользу, так что их, скорее всего, ценили как компаньонов. Общительность древних собак позволила им влиться в новую «стаю», которая включала в себя животных, принадлежащих к чужому виду.