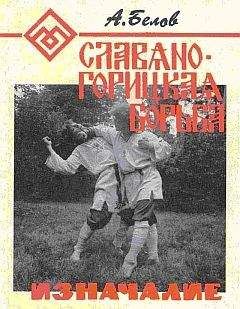

Александр Белов (Селидор) - Славяно-горицкая борьба. Изначалие.

Помощь проекту

Славяно-горицкая борьба. Изначалие. читать книгу онлайн

Таким образом, древний индоевропейский язык можно считать результатом длительного процесса формирования связанной речи, процесса, который определяла необходимость, а не случайность. Впоследствии древний фонетический строй «разветвился» на родственные европейские языки.

Что же касается боевого искусства, то здесь исторический обзор выводит нас к исходной точке. Древнейший, равный нам по типу человек Европы — кроманьонец Тридцать тысяч лет назад он оставил в своей пещерной графике свидетельство боевого применения оружия. Правда, как считают исследователи, ограниченная численность кроманьонцев (плотность их расселения была равна двум человекам на 100 кв. км) не позволяет говорить о сколько-нибудь серьезных войнах. Но графические свидетельства знакомят нас не только с применением оружия, а со сложившимся уже культом, в частности, лука. (См. рис.) Показательна поза, в которой находится раненный стрелами воин — через десятки тысяч лет подобная позиция почти без изменения будет применяться в древнерусской системе оборонительных движений — Свиле. Однако об этом мы поговорим потом. Итак, в двухстах километрах от Москвы 23 тысячи лет тому назад в торжественном и пышном погребальном обряде был похоронен знатный кроманьонец, известный по месту своей стоянки как «сунгирский человек». Он был еще не стар. Может быть, его сразила в бою вражеская стрела?

Многое сейчас кажется сходным в развитии этносов. Народы идут по одному историческому пути. Однако не будем забывать, что «кроманьонцы— воистину первооткрыватели Америки и Австралии; еще больше для них подходит русское слово „землепроходцы“, ибо они действительно прошли земли всех континентов до их пределов» (Том Придо. «Кроманьонский человек.» Пер. с анг. М., Мир, 1979). А значит, возможно, это они передали опыт применения оружия и его конструкции более примитивному виду доисторического человека — неандертальцу. Ведь еще никто не доказывал, что сам кроманьонец является антропологическим наследником неандертальца, точно так же как современного жителя московского Арбата нельзя назвать наследником современного полудикого и антропометрически равного неандертальцам австралийского аборигена.

Род — хранитель кастовых знаний

Воинская каста — что это такое? Психология, культура, традиции, специальные знания, обучающие системы, морально-нравственные критерии, информационный язык, система ценностей. Начнем с того, что особую, священную ценность имеет оружие, оно символизирует божественное начало. Сарматы, например, покланялись богу Меча, символом которого был воткнутый в землю клинок.

В воинские инициации входят обряды освоения или, точнее, овладения стихией оружия. Это — натяжение тетивы лука и стрельба из него, завладение мечом или выковывание его и другое. Стрельба из лука сюжетно прослеживается в родственных мифологиях и связана с женитьбой, а также выбором удела при создании собственной родовой общины. Аналогии: скифский эпос, греческий миф об Одиссее и сватовстве женихов к Пенелопе, русская сказка «Царевна-лягушка». Показателен здесь и сюжет на знаменитом роге-ритоне из курганного захоронения Х века «Черная могила». Ритуальное овладение невестой предваряет здесь стрельба из лука и последующие единоборства, выраженные в символике. Стрела невесты перебита стрелой жениха.

Меч также не обделен мифологическими хитросплетениями. Овладение этой стихией начинается с кузницы, или с извлечения клинка из-под валуна. По-моему, под валуном, рождающим клинок с чудесными свойствами, следует понимать болотную руду. Вообще язык мифологии подразумевает двойственность. Это вызвано тем, что сюжет — не просто красивая прибаутка, а специфические кастовые знания, подлинное значение которых открыто только посвященным.

Не следует забывать, что организация этих знаний и мировоззрение, которое они отражают, тесно связаны с таким важнейшим критерием развития человеческого общества, как религиозное сознание. На пути развития боевого искусства руси славянской когда-то был поставлен мощный идеологический заслон — христианство. Мало кто сейчас знает, за исключением разве что молчащих специалистов, что некогда могучая балтинско-славянская Русь — последний оплот североевропейского язычества — обладала могущественным, не имевшим себе равных, храмов Святовита на острове Руяне (ныне — Рюген, север Германии). Храм являлся «кузницей боевых искусств европейского Севера». Его триста отборных воинов безраздельно господствовали на Балтике, включая и северные ее берега. «На острове том живали люди-идолопоклонники, люты, жестоки к бою… таковы вельможны, сильны, храбрые воины бывали, не токмо против недругов своих отстаивалися крепко, но и около острова многие грады под свою державу подвели… и всем окрестным государствам грозны и противны были. Язык у них был словенский…» (Герард Меркатор. Космография). Однако наша молодежь больше знакома с китайским Шаолинем.

Мало кто знает также, что волны германо-датско-шведской экспансии, включая и «Ледовое побоище» 1242 года, есть крестовые походы против иноверческой Руси. На полстолетия ранее всемирно известной битвы на Чудском озере, под ударами датчан пала Аркона с ее храмом Святовита, пал священный славянский остров Руян (Буян), где, согласно славянской мифологии, боги создали первого человека.

Язычество, с его психологией Рода, отрицавшей обожествление власти, и в XII веке сохраняло кастово-родовую структуру общества. На смену ей пришла традиционная для христианских государств сословная структура. Объединение структур происходило уже не по признакам крови и этноса, а по вере и по территории. И если в язычестве нет четко выраженных государственных границ, а есть «земля» такого-то рода или иного рода-племени, то при христианском огосударствлении государственные границы укрепляются как элемент исполнительной власти.

Наряду с искусственно создаваемой замкнутостью этнического пространства формируется понятие национальности. Вместе с тем исчезает кастовая замкнутость, связанная со спецификой кастового мировоззрения. Теперь и землепашцу, и воину следует исполнять одни культовые традиции, ведические, кастовые знания заменяются религиозной догматикой. Однако тысячелетний опыт, формировавший профессиональное самосознание, невозможно было перечеркнуть одной религиозно-политической реформой. Ведь создание воинства есть не только обучение владению оружием, но в основе своей — вплетение чисто технического навыка в идейно-философскую модель бытия.

Знания не исчезают, знания перевоплощаются. И они нашли новое русло— народный эпос.

Так, почти за каждым шагом былинного героя стоит сакральная символика древнего воинского культа. Три старца-ведуна поднимают на ноги немощного Илью Муромца с помощью ковша ключевой воды. Три Сварожича — три ипостаси Солнца, вода здесь — «хляби небесные», мужское силогонное начало. Выход Ильи на родительское поле, корчевание пнищ и разбрасывание камней — древнейший земледельческий культ поклонения Мати-Сырой Земле. (Впоследствии он отразился в народных игрищах, а в Швейцарии по сей день входит в число традиционных видов спорта: это метание валуна, а сам валун называется «камнем Уншпунена».) Освобождение Ильёй коня, когда богатырь ломает засовы стопудовые (в другом варианте — поимка худого жеребчика во чистом поде и создание из него богатырского скока), символизирует одну из первых воинских инициации — объезжание коня, взятого в табуне.

Народный сказитель, использующий сюжет былины, безусловно, привносит и собственное понимание происходящего, и историческую событийность, и сложившееся отношение к героям. Однако это никак не умаляет значения повествования. Достоверно известно, что, например, за легендарной личностью Алеши Поповича стоят сразу два реальных исторических лица — Ольбег Ратиборич и Александр Попович. Это установлено благодаря сопоставлению эпической событийности с реальными историческими фактами. Идентифицирован и противоборец Алеши — былинный Змей Тугарин — это половецкий хан Тугоркан. Он принадлежал к кровавой династии Шаруканидов, тотемическим, родовым знаком которых являлся Змей. Однако погиб Тугоркан 19 июля 1096 года, тогда как исторический Алеша, а точнее — Александр Попович жил в XIII веке и погиб в битве при Калке. Так был найден второй прототип — Ольбег Ратиборич, действительно сразивший в княжеских покоях (что само по себе их ряда вон выходящее) надменного половчанина Итларя. Произошло это в 1095 году, то есть почти одновременно со смертью Змея. Из сказанного следует, что перепалка в княжеском тереме, отраженная в былине «Алеша и Тугарин Змеевич», настолько захватила сказителя, что он определил ей постоянное место в русском героическом эпосе. В полулегендарной фактографии переплелись две реальные судьбы — ростовского дружинника Александра и переяславского богатыря Ольбега. Впрочем, как видим, сказатель вовсе не стремится к точному совпадению имен и событий. Для него это вещь второстепенная. Пересказчики эпоса только используют известные всей Древней Руси имена. В былине правят законы жанра. Эпос есть эпос. Так, в том же бою с Тугарином герой рассекает труп врага и рассеивает останки «по чисто полю». То же делает и Индра в бою с Вритрой. Или же былинный младенец Алеша просит мать запеленать его не пеленкой, но кольчугою. Подобные отождествления мифологических персонажей с реальными историческими лицами вообще характерны для европейской культуры и прослеживаются, начиная с самого Индры. И все же не стоит прямолинейно отождествлять героев эпоса и истории, ибо в этом случае эпос превратился бы лишь в жизнеописание, что уже совершенно иной жанр.