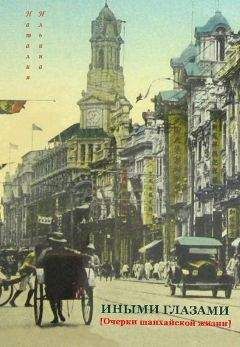

Наталия Ильина - Иными глазами. Очерки шанхайской жизни

Помощь проекту

Иными глазами. Очерки шанхайской жизни читать книгу онлайн

Но ничто не мешало мне. Шум, гром, споры, пение, а я стучу себе в уголке на машинке, посмеиваясь собственным шуткам. Недостатка в темах не было, годилось все: теснота в трамваях, разговоры в китайских лавках (смесь англо-китайских слов), и дворы, и дети, и улицы… Мои сменяющиеся работы позволили мне быстро вникнуть в быт эмигрантского населения, в его заботы, тревоги, беды, радости, надежды, разочарования… Строго говоря, писала я очерки, бытовые картинки, зарисовки, однако их принадлежность к жанру фельетона оправдывалась иронической манерой изложения. Один из фельетонов, обративший на себя внимание Вертинского (с чего и пошли наши добрые отношения), был посвящен вундеркиндам и их тщеславным родителям и начинался так: «Кто-то сказал: с годами «вундер» становится все меньше, а «кинд» все больше».

Знакомство с Вертинским ввело меня в быт ночного Шанхая, дало новые темы…

На иностранных концессиях города не было, кажется, ни одного ночного заведения, где бы не работали русские эмигранты в самых разнообразных ролях: швейцары, официанты, музыканты, цыганские хоры, «бармены», «баргерлс», «дансинг-герлс» (партнерши для танцев, которых называли также «такси-герлс»), акробаты, танцоры, танцовщицы… Они почему-то неизменно выдавали себя за иностранцев (мексиканцы, испанцы, норвежцы, шведы) и брали соответствующие псевдонимы. Это явление было, видимо, повсеместным, ибо эмигрантский парижский поэт Дон Аминадо с мрачным юмором советовал: «Называйтесь бразильцами, греками, но ни слова о том, что вы русские!»

[…].

Был у меня фельетон «Ночная Авеню Жоффр». Некая Люся из своей жалкой чердачной комнаты с протекающим потолком идет на работу в кабаре. Там гримируется, переодевается и становится мексиканской плясуньей Лолой ди Дуарец. Возвращается домой под утро, трамваи уже не ходят, дождь, и из открытых до утра кабаков гремит модная в те годы песня: «И если жизнь на жизнь помножу, то ноль в итоге получу…» Начавшаяся известность в кругу местной эмигрантской интеллигенции не только тешила мое тщеславие, но и поддерживала, помогая стойко переносить все ожидания в передних, и то, как мы с двумя другими манекенщицами, толкаясь плечами, переодевались в ванной комнате «салона дамских нарядов» под шипение «мадам Элен» («Не запачкайте, не сомните!»), и унижения, которым подвергал вечно нас обсчитывающий Тепляков, и многое другое… И уже не так, как прежде, терзало меня чувство неполноценности, испытываемое в присутствии Анечки и других здравомыслящих людей ее типа… Нет, ничто не могло меня заставить бросить мое малоприбыльное занятие, столкнуть меня с пути, который, между прочим, и привел меня к этой машинке, к этому столу, в этот дом, где я пишу сейчас то, что пишу.

* * *[…] Некая Алла Г. решила выпускать маленькую еженедельную газету рекламно-информационного типа. Такого рода бюллетень, пестрящий объявлениями, издавал в Шанхае один американский журналист и, чтобы привлечь подписчиков, печатал в своей газетке анекдоты, юморески и другое развлекательное чтение. Его примеру думала последовать Алла — за этим-то я ей и понадобилась.

Коротко знакома с Аллой я не была, но то, что знала о ней, внушало уважение. В любую погоду она бегала по улицам Шанхая, собирая объявления для нескольких газет и журналов сразу, а могла бы ничего не делать, дома сидеть — ее мать вторым браком была замужем за вполне состоятельным англичанином. Когда отчима перевели в Гонконг, Алла не пожелала следовать туда за ним и своей матерью. Уезжающие оставили ей какую-то сумму, чтобы она, как это водилось, смогла открыть «свое дело».

В те годы в Шанхае каждый мог издавать что ему вздумается, было бы на что, а разрешение у полиций обеих концессий достать было легко… Существовало немало частных типографий, бравших столько-то долларов за печатание страницы и вдобавок предоставляющих в своем помещении комнатушку, где можно было править гранки, делать расклейку материала для верстки и даже принимать посетителей.

…Терзавшие меня в Харбине проклятые вопросы (как жить? что с собой делать?) в начале моей шанхайской жизни, несмотря на трудности и неустроенность, меня не мучили. Я знала, что мне делать, я нашла себя. То, что за свой труд я получала гроши и приходилось вечно искать добавочные заработки, казалось в порядке вещей. В Париже тех лет известные писатели, крупные журналисты, сделавшие себе имя еще в России, жили чуть не впроголодь, это не говоря уже о молодых, начинающих… Выматывала, раздражала вечная борьба с Тепляковым. Возвращали фельетон: «Не пойдет. Вы тут смеетесь над конферансье. А недавно на вечере конферировал известный фотограф…» — «Да я не о нем! Я — вообще!» — «Может принять на свой счет, а он наш рекламодатель. Тепляков велел снять, все!» Уж раз «Женькин пес» велел снять, это и в самом деле все!

Смеяться не разрешалось ни над кем, ни над чем. Везде рекламодатели, которые могут обидеться. Если хотите издеваться, идите на советский фильм, ругайте его. А вот этого-то мне как раз и не хотелось.

Сильное впечатление, производимое на меня советскими фильмами, не зависело ни от режиссеров, ни от актеров, ни от содержания. Стоило мне услыхать русскую речь, увидеть русские пейзажи — я начинала плакать… К решительному шагу, к переходу в советский лагерь (в Шанхае существовал «Союз возвращенцев»), я готова еще не была… Попав в «Шанхайскую зарю», я очутилась в эпицентре эмигрантской грызни, взаимных обид, раздоров, поношений, подозрений — все это казалось мне мелким, жалким, ничтожным: «…и совсем не в мире мы, а где-то на задворках мира, средь теней…». Один из эмигрантских поэтов говорил, что становится «неразговороспособен», ибо нет на свете более безнадежного и душу опустошающего ремесла, чем профессия эмигрантского литератора, брошенного в чужую стихию, где до него дела никому нет… Этих слов я не знала тогда, но, видимо, нечто подобное ощущала. Хотелось что-то менять, куда-то уйти. Куда — не знала.

Подвернулась Алла, и я радостно кинулась в несуществующую газетку, которая могла прогореть и лопнуть через месяц, совсем как «Гардения»! Вся коммерческая сторона на Алле, я же должна была заполнять своими писаниями свободное от объявлений место будущего рекламного издания. Мы решили: никакой политики! Задача: развлекать и увеселять читателя. Как именно — на мое усмотрение.

Была у меня в те годы приятельница Ирина С., русская, жена американца. В ранней молодости занималась журналистикой, писала стихи, бывала у моей матери — та любила покровительствовать юным дарованиям. Наша с Ириной разница в возрасте (четыре года) была тогда неодолима — семнадцатилетнему с тринадцатилетним общего языка не найти. Но вот мы встретились в Шанхае, друг другу обрадовались, подружились. Ирина была наполнена, насыщена, пропитана русской литературой. В ее чтении я впервые узнала поэму Андрея Белого «Первое свидание» и стихи Пастернака. Она же научила меня любить Чехова — до тех пор он был мне чужд. И конечно, возникла у нас (так же как и с Вертинским!) игра в «откуда это?».

Трехкомнатная квартира, детей нет, хозяйственных забот тоже (бой и повар), обеспеченность полная, живи в свое удовольствие, живи как все шанхайские иностранные дамы — утренняя прогулка с собакой, магазины, в час завтрак, затем загородный клуб. Там бридж, там маджан, туда после работы приезжает муж, легкая выпивка, затем домой обедать, после чего каждый сидит в своем кресле, муж отдыхает, читая журналы или детективы, жена тоже читает или вяжет — телевизоров ведь тогда еще не существовало…

Монотонность жизни нарушается коктейлями, зваными обедами, зваными (дамскими) чаями… Кроме того, при клубе и гольф, и теннисный корт, и бассейн. Чем не жизнь?

А Ирина изнывала от скуки и бросилась на меня, как голодный на хлеб. В иностранном обществе, ее окружавшем, друзей себе не находила, хотя, вероятно, были там люди вполне образованные. Неглупым человеком, все понимавшим в своем инженерном ремесле, был Иринин муж Томми.

Но вот с иностранцами ей было скучно, а со мной, в те годы существом весьма невежественным, со мной ей скучно не было. Почему же? А потому, полагаю, что «Зима, крестьянин, торжествуя…», «По небу полуночи ангел летел…», «Все врут календари…», «На холмах Грузии…» и многое, многое другое, не говоря уж об именах собственных (Ноздрев, Онегин, Фома Опискин), никаких ассоциаций у иностранцев не вызывали, они росли, складывались в чем-то совсем ином, своем.

Ирина с восторгом приняла участие в «Шанхайском базаре» — помощь неоценимая: одаренный литератор отдавал нам свое перо бесплатно. Ирине не деньги, а занятие было необходимо. Отныне занята она была выше головы.

Мы печатали «Базар» в типографии, принадлежавшей китайцу. Старый дом в глубине двора восточной, «бедной» части авеню Жоффр, тут же помещалась какая-то харчевня, и красивая Ирина, шествовавшая в своих туалетах и шляпках по грязному и чадному двору, вызывала изумление окружающих…