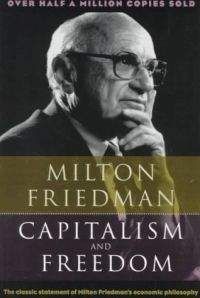

Милтон Фридман - Капитализм и свобода

Помощь проекту

Капитализм и свобода читать книгу онлайн

Очевидно, что все эти чересчур расточительные программы вряд ли можно оправдать «борьбой с бедностью» даже при самом расширительном толковании этого термина. Программа, обеспечивающая дополнительный доход 20 % потребительских единиц с самыми низкими доходами, приблизив их к уровню самого низкого дохода остальных потребительских единиц, обошлась бы менее чем в половину наших теперешних затрат.

Главный отрицательный момент идеи негативного подоходного налога связан с ее политическими аспектами. Эта идея ведет к созданию системы, при которой одних вынуждают платить налоги ради выплаты пособий другим. Причем предполагается, что эти другие обладают правом голосовать. Поэтому всегда существует опасность, что из договоренности, по условиям которой подавляющее большинство добровольно обязывается платить налоги ради оказания помощи несчастному меньшинству, оно превратится в систему, при которой большинство ради собственной выгоды навязывает налоги несогласному меньшинству. Поскольку указанная система делает этот процесс столь явным, она, пожалуй, чревата этой опасностью в большей степени, чем другие меры. Я не вижу путей разрешения этой проблемы, кроме самоограничения и упования на добрую волю избирателей.

В 1914 году, касаясь аналогичной проблемы – выплаты пенсий престарелым в Англии, – Дайси писал: «Рассудительный и благожелательный человек, безусловно, может задаться вопросом, окажется ли Англия в целом в выигрыше, гарантировав предоставление пособий по бедности в виде пенсий, с одновременным сохранением за пенсионером права участия в выборах члена парламента»[44].

Британский опыт пока еще не позволяет дать однозначного ответа на вопрос, заданный Дайси. Англия пришла к всеобщему избирательному праву, не прибегая к лишению гражданских прав ни пенсионеров, ни получателей государственных пособий. Произошло также колоссальное увеличение налогообложения одних в пользу других, что безусловно затормозило развитие Англии и, возможно, даже не облагодетельствовало тех, кто считает себя получателем помощи. Однако эти меры не ликвидировали, по крайней мере до сих пор, британских свобод или преимущественно капиталистический английский строй. И, что более важно, появились некоторые признаки перемен к лучшему и самоограничения со стороны избирателей.

Либерализм и эгалитаризм

Сердцевиной философии либерализма является вера в достоинство человека, в его свободу максимально развивать свои способности и использовать свои возможности по собственному разумению с единственным условием, что он не будет препятствовать другим людям поступать подобным же образом. Из этого вытекает вера в равенство людей в одном смысле и в их неравенство в другом. Все люди имеют одинаковое право на свободу. Это важное и фундаментальное право именно потому, что люди отличаются друг от друга, потому что один человек может распорядиться своей свободой совсем иначе, нежели другой, и при этом внести больше, чем другой, в общую культуру общества, в котором живет множество людей.

По этой причине сторонник либерализма проводит четкое различие между равенством прав и равенством возможностей, с одной стороны, и материальным равенством, или равенством результатов, – с другой. Он может приветствовать тот факт, что свободное общество, по сути дела, больше тяготеет к материальному равенству, чем какое-либо другое из всех до сих пор известных. Но он будет считать это желательным побочным продуктом свободного общества, а не его главным оправданием.

Он будет приветствовать меры, способствующие как свободе, так и равенству, как, например, меры, направленные на ликвидацию власти монополий и усовершенствование функционирования рынка. Он рассматривает частную благотворительность, рассчитанную на оказание помощи менее удачливым, как пример разумного пользования свободой. И он может одобрительно относиться к действиям государства, направленным на борьбу с бедностью, как к более эффективному средству, с помощью которого большая часть общества может достичь общей цели. Однако он будет при этом сожалеть о том, что добровольные действия пришлось заменить принудительными.

До этой черты согласен идти и эгалитарист. Но он хочет пойти еще дальше. Он готов отстаивать необходимость отнимать у одних и передавать другим, но не потому, что это более эффективное средство, с помощью которого эти «одни» могут достигнуть поставленной перед собой цели, но из принципа «справедливости». В этом пункте равенство вступает в острый конфликт со свободой, и нужно делать выбор. Нельзя быть одновременно и эгалитаристом в этом смысле, и либералом.

Заключение

В 1920-е и 1930-е годы интеллектуалы в Соединенных Штатах были поголовно убеждены в том, что капитализм – это порочная система, препятствующая благосостоянию экономики и, следовательно, свободе, и что надежда на будущее заключается в увеличении сознательного контроля политической власти над экономикой. Обращение интеллектуалов в эту веру не было следствием воздействия примера какого-нибудь реального коллективистского общества, хотя оно несомненно было ускорено установлением коммунистического строя в России и теми восторженными надеждами, которые на него возлагались. Обращение интеллектуалов происходило под влиянием сравнения существующего положения дел со всеми его реальными несправедливостями и недостатками с воображаемым положением дел. Действительность сравнивали с идеалом.

В то время вряд ли было возможно что-нибудь иное. Правда, человечество пережило много эпох централизованного контроля и дотошного вмешательства государства в экономику. Но ведь в политике, в науке, в технике произошли революционные изменения. Конечно же, слышались аргументы, что мы способны на большее при демократической политической структуре, при современных орудиях труда и при современной науке, чем в прежние века.

Настроения тех лет живы до сих пор. По-прежнему сохраняется тенденция считать желательным любое вмешательство со стороны государства, приписывать все зло рынку и оценивать любые новые предложения о государственном контроле с помощью идеальных мерок, предполагая, что осуществлять эти предложения будут способные и беспристрастные люди, свободные от влияния конкретных заинтересованных групп. Сторонники ограниченного правительства и свободного предпринимательства по-прежнему вынуждены обороняться.

А между тем условия изменились. Ныне мы располагаем опытом государственного вмешательства, происходившего в течение нескольких десятилетий. Нет больше нужды сравнивать фактическое функционирование рынка и идеальное государственное вмешательство. Мы можем теперь сравнивать одни реальные факты с другими.

Если мы займемся таким сравнением, станет ясно, что разница между фактическим и идеальным функционированием рынка – сколь бы велика она в действительности ни была – не идет ни в какое сравнение с разницей между фактическими последствиями государственного вмешательства и теми последствиями, которые планировались. Кто способен сегодня усмотреть сколько-нибудь значительную надежду на продвижение дела человеческой свободы и достоинства в массовой тирании и деспотизме, укоренившимися в России? Маркс и Энгельс писали в «Коммунистическом манифесте»: «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир». Кто может сегодня сказать, что цепи пролетариев в Советском Союзе слабее цепей пролетариев в Соединенных Штатах, в Англии, во Франции, в Западной Германии или в любом западном государстве?

Обратим внимание на свои «домашние» дела. Какая из «великих реформ» последнего десятилетия достигла своих целей? Оправдались ли благие намерения сторонников этих реформ?

Регулирование железнодорожных операций в целях защиты интересов потребителей быстро превратилось в орудие, с помощью которого железные дороги защищают самих себя от конкуренции новых соперников – разумеется, за счет потребителей.

Подоходный налог, первоначально взимавшийся по низким ставкам, а затем использованный в качестве средства для перераспределения дохода в пользу низших классов, превратился в фасад для прикрытия лазеек и специальных оговорок, которые практически лишают высокие прогрессивные ставки (на бумаге) их эффективности. Единая 23,5-процентная ставка с ныне подлежащего обложению дохода принесла бы такие же поступления, какие приносят нынешние прогрессивные ставки в пределах от 20 до 91 %. Подоходный налог, который, как предполагалось, должен был уменьшить неравенство и способствовать рассредоточению богатства, на практике благоприятствовал реинвестиции прибылей корпораций, способствуя тем самым росту крупных корпораций, тормозя операции рынка капитала и предотвращая создание новых предприятий.

Валютные реформы, которые должны были обеспечить стабильность экономической деятельности и цен, обострили инфляцию во время и после Первой мировой войны и вызвали впоследствии самый высокий уровень нестабильности из всех, когда-либо наблюдавшихся. Руководящие кредитно-денежные учреждения, возникшие в результате этих реформ, несут прямую ответственность за перерастание серьезного экономического спада в катастрофическую Великую депрессию 1929–1933 годов. Система, созданная для предупреждения банковской паники, породила самую ужасную банковскую панику за всю американскую историю.