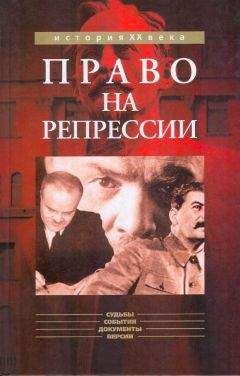

Мозохин Борисович - Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918-1953)

Помощь проекту

Право на репрессии: Внесудебные полномочия органов государственной безопасности (1918-1953) читать книгу онлайн

Принятие данного постановления дало возможность принимать решительные меры по высылке социально чуждых элементов. Были подготовлены списки, которые Политбюро утвердило. После чего и состоялось широко известное выселение интеллигенции в 1922 г. за границу.

Народный комиссар юстиции Д. И. Курский и Прокурор Республики Н. В. Крыленко 9 октября 1922 г. направили И. В. Сталину письмо. В нем была выражена озабоченность, что в связи с Постановлением Политбюро от 28 сентября о правах ГПУ между ними и Г. Г. Ягодой не было достигнуто соглашение по вопросу редакции прав ГПУ на вынесение внесудебных приговоров по делам сотрудников ГПУ. Они настаивали на том, что такие права ГПУ должно иметь лишь в исключительных случаях и пользоваться этими правами только с санкции НКЮ.

Одновременно они просили решить вопрос на Политбюро о том, может ли ГПУ вести следствие по любому преступлению или исключительно по делам, отнесенным к его ведению законом, т. е. по делам о контрреволюции, шпионажу, бандитизму и делам, связанным с охраной границ.

Оба вопроса просили поставить в повестку Политбюро с вызовом обоих писавших[53].

После обсуждения на Политбюро 16 октября 1922 г. ВЦИК принял постановление, дающее ГПУ право назначать наказания, включая смертную казнь через расстрел, в отношении лиц, взятых с поличным на месте преступления при бандитских налетах и вооруженных ограблениях (ст. 76,183, ч. 2 и 184 УК РСФСР).

В дополнение и развитие предыдущего постановления ВЦИК о порядке высылки лиц, признаваемых социально опасными, образованной согласно декрету о высылке Комиссии при НКВД предоставлялось право высылать и заключать в лагерь принудительных работ на месте высылки на тот же срок (не более трех лет) деятелей антисоветских политических партий (ст. 60,61,62 УК РСФСР) и лиц, дважды судившихся за преступления, предусмотренные ст. 76,85,93, 140,170,171,176,180,182,184,189, 190,191 и 220 УК РСФСР.

Тем самым ВЦИК конкретизировал статьи Уголовного кодекса, отнесенные к ведению ГПУ.

Этим же постановлением в части, не подлежащей оглашению, ГПУ предоставлялось право вынесения внесудебных приговоров по делам о должностных преступлениях сотрудников ГПУ исключительно Коллегии ГПУ, но с ведома Народного комиссариата юстиции[54]. Таким образом, была поддержана позиция ГПУ, а не НКЮ и Прокурора Республики. Санкций НКЮ на вынесение внесудебных приговоров не требовалось.

Приказом ГПУ № 268 объявлялось Постановление Президиума ВЦИК от 24 мая 1923 г., согласно которому предоставленное Коллегии ГПУ Постановлением ВЦИК от 16 октября 1922 г. право внесудебных приговоров по делам о должностных преступлениях сотрудников ГПУ распространялось также и на сотрудников Разведывательного управления Штаба РККА и его органов по делам той же категории с соблюдением порядка, определенного примечанием к вышеуказанному пункту.

28 ноября 1923 г. приказом ОГПУ (Объединенного государственного политического управления, образованного вместо ГПУ 2 ноября 1923 г.) № 499 разъяснялся порядок привлечения к ответственности во внесудебном порядке нештатных осведомителей и информаторов за преступления, совершенные ими в связи с работой в органах ОГПУ.

8 декабря 1922 г. Президиум ВЦИК направил на места разъяснение о применении административной высылки.

В нем рекомендовалось принимать во внимание, что Постановление Президиума ВЦИК об административной высылке от 10 августа 1922 г. относилось к лицам, причастным к контрреволюционной деятельности, независимо от того, состояли они или не состояли членами какой-либо оформленной контрреволюционной организации. А в Постановлении от 16 октября (в развитие первого) указывались исключительно деятели антисоветских партий, т. е. члены контрреволюционных организаций (ст. 60-63 УК РСФСР). ВЦИК разрешил подвергнуть высылке и заключению в лагерь и других лиц по подозрению в совершении ими контрреволюционных деяний (ст. 57-63 и ст. 213 У К РСФСР)[55].

При применении высылки местные органы ГПУ, выносящие постановление о высылке, направляли делопроизводство по нему в ГПУ, а при наличии полномочных представительств — через них.

Меру пресечения в отношении высылаемого лица мог самостоятельно избирать сам местный орган[56], но право вынесения внесудебных приговоров принадлежало исключительно Коллегии ГПУ. Учитывая, что передаваемые полномочными представительствами и губотделами ГПУ на внесудебное решение Судебной коллегии ГПУ следственные производства зачастую формировались постановлениями означенных органов в форме окончательных приговоров, ГПУ рекомендовало резолютивную часть постановлений формулировать в виде ходатайства о применении к обвиняемым мер наказания, предусмотренных соответствующими совершенному преступлению статьями УК РСФСР.

В это время, несмотря на двойное подчинение, в местных органах ГПУ стала формироваться определенная независимость. Происходила все большая централизация ведомства, непосредственное подчинение Политбюро. Не случайно Л. Д. Троцкий из Крондштадта 16 октября 1922 г. сообщил в Политбюро о ненормальной, неправильной работе органов ГПУ. Он был возмущен тем, что предварительное расследование, собирание сведений, наблюдение, сообщение в высшие инстанции происходило без участия партийных работников морского ведомства. По его мнению, создавалось впечатление, что сотрудники ГПУ считали делом чести преподнести «сюрприз», а не работать совместно с работниками, стоящими ближе всего к делу[57].

4 декабря 1922 г. заместитель председателя ГПУ И. С. Ун-шлихт и помощник начальника секретнооперативного отдела Т. Д. Дерибас сообщили в ЦК РКП(б), что различные наркоматы и центральные государственные учреждения практикуют выдачу мандатов, высылаемых ГПУ в административную ссылку в России и за границу антисоветским элементам. В частности, Лотошникову — Центросоюз, Ясинскому — МКХ, Югову — Москустпром, что, по мнению ГПУ, сводило к нулю значение административных высылок. Считая такое положение ненормальным, ГПУ просило дать всем наркоматам и остальным государственным учреждениям Москвы распоряжение об аннулировании уже выданных мандатов и о запрещении выдавать таковые впредь.

В. И. Ленин поддержал предложения И. С. Уншлихта по вопросу о выдаче мандатов лицам, высылаемым за границу. 12 декабря 1922 г. и Политбюро ЦК запретило принимать на службу в советские учреждения административно высланных за границу[58]. 10 мая 1923 г. Политбюро вновь подтвердило запрет на прием эмигрантов на службу в советские учреждения за границей[59].

В Договоре об образовании СССР, принятом I Всесоюзным съездом Советов 30 декабря 1922 г., предусматривалось учреждение при Совете Народных Комиссаров СССР Объединенного государственного политического управления (ОГПУ).

2 ноября 1923 г. Президиум ЦИК СССР принял Постановление об образовании ОГПУ, а 15 ноября утвердил «Положение об ОГПУ и его органах». ОГПУ приобрело статус центрального государственного учреждения, а председатель ОГПУ вошел в состав правительства.

Первая Конституции СССР, принятая II съездом Советов СССР 31 января 1924 г., регламентировал а отношения ОГПУ с ЦИК СССР, его Президиумом и СНК СССР, а также подробно и полно определила взаимоотношения с наркоматами Союза ССР и союзных республик.

Глава 9 «Об Объединенном Государственном Политическом Управлении» определила цель создания ОГПУ, систему руководства и подчинения и другие положения.

Ст. 62 Конституции гласила, что ОГПУ руководит работой местных органов Государственного политического управления (ГПУ) через своих уполномоченных при СНК союзных республик, действующих на основании специального положения, утвержденного в законодательном порядке. К существовавшему ГПУ РСФСР перешли функции Объединенного ГПУ без выделения специального для РСФСР органа по мотивам целесообразности и экономии средств.

Конституция СССР и Положение об ОГПУ стали важнейшей правовой основой деятельности органов безопасности. В компетенцию ОГПУ входило: руководство деятельностью ГПУ союзных республик и подведомственных им особых отделов военных округов; Транспортный отдел ГПУ на железнодорожных и водных путях сообщения; управление особыми отделами фронтов и армий; организация охраны государственной границы; руководство оперативной работой в масштабе страны. При решении своих задач ОГПУ получило право проведения оперативно-розыскных мероприятий, принятия мер пресечения, проведения дознания и предварительного следствия.

Внесудебные полномочия ГПУ были сохранены за ОГПУ, которые, как и ранее, постепенно расширялись. Несмотря на законодательное оформление внесудебных полномочий, для Государственного политического управления в этот период они были излишни, так как в стране отсутствовали какие-либо чрезвычайные обстоятельства, оправдывающие предоставление внесудебных прав ГПУ.