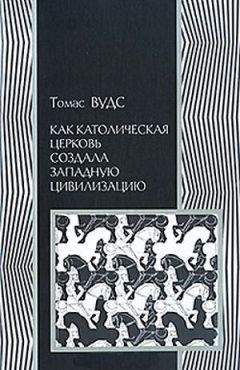

Томас Вудс - Как католическая церковь создала западную цивилизацию

Помощь проекту

Как католическая церковь создала западную цивилизацию читать книгу онлайн

У университетов вошло в обычай жаловаться папе римскому.[97] Несколько раз папам приходилось заставлять университетское начальство выплачивать преподавателям долги по зарплате; это делали папы Бонифаций VIII, Климент V, Климент VI и Григорий IX.[98] Неудивительно, что историки считают римских пап «наиболее последовательными защитниками университетов. Именно папы даровали университетам их привилегированный статус, а потом расширяли и отстаивали его в мире, где нередко существовали конфликтующие юрисдикции».[99]

Одним словом, на ранних этапах развития системы университетов папы были их главными защитниками: к их помощи регулярно прибегали и студенты, и преподаватели. Католическая церковь издавала учредительные буллы, защищала права университетов, вставала на сторону ученых, когда светские власти беспардонно вмешивались в их дела, способствовала формированию международного научного сообщества, предоставив привилегию ius ubique docendi, и, как мы увидим далее, допускала и поощряла серьезную и практически неограниченную научную дискуссию, которая до сих пор является отличительной чертой университетской жизни. Ни одна организация не сделала столько для распространения знаний – и в университетах, и за их пределами, – как Католическая церковь.

Средневековые университеты существенно отличались от современных. Вначале у них не было ни собственных зданий, ни университетских городков. Университет представлял собой не какое-то физическое или географическое место, а сообщество преподавателей и студентов. Лекции проходили не в специальных университетских аудиториях, а в соборах и различных залах, принадлежавших частным лицам. Не существовало и университетских библиотек. Даже если бы у университетов были собственные помещения, им было бы нелегко собрать большую коллекцию книг – ведь, согласно некоторым оценкам, для изготовления одной рукописи требовалось шесть-восемь месяцев труда писца. (Поэтому даже крупные монастырские книжные собрания нашим современникам кажутся незначительными.) Те книги, которые были абсолютно необходимы студентам, они обычно не покупали, а брали напрокат.

Многие средневековые студенты происходили из семей со скромным достатком, хотя среди них было немало и богатых. Большинство студентов, изучавших искусства (в широком смысле), были в возрасте от 14 до 20 лет. Очень многие посещали университет, чтобы сделать хорошую карьеру. Неудивительно, что больше всего народу изучало право. Кроме того, в университетах училось множество монахов, которые либо просто хотели углубить свои знания, либо были направлены на обучение монастырским начальством.[100]

Чем больше укоренялся университет, тем более серьезным ударом для города становился возможный его переезд. Это случалось нередко – не в последнюю очередь потому, что на раннем этапе университеты не были привязаны к одному месту, так как не владели недвижимостью. Например, университет Падуи возник, когда в 1222 году профессора и их ученики покинули Болонью. Светские власти, стремясь не допускать ухода университетов, шли на предоставление им многочисленных даров и привилегий.[101]

Что изучали в университетах? Семь свободных искусств, а кроме того, гражданское и каноническое право, философию природы (т. е. естественные науки), медицину и теологию. Университеты сформировались в XII веке и в полной мере вкусили плоды той эпохи, которую некоторые исследователи называют «Ренессансом XII века».[102] В это время благодаря усилиям переводчиков в западноевропейский научный оборот вернулись на много столетий выпавшие из него великие труды древних, в том числе геометрия Эвклида, метафизика, физика и этика Аристотеля, а также медицинские работы Галена. Расцвело правоведение, особенно в Болонье, где шло интенсивное изучение «Дигест», ядра «Корпуса гражданского права» (Corpus Juris Civilis) императора Юстиниана, величайшего компендиума римского права, пользующегося авторитетом с момента создания и до наших дней.

Учебный процесс

Как и в наши дни, в средневековых университетах существовали программы основного и дополнительного образования.[103] Как и в наши дни, некоторые университеты славились своими достижениями в определенных областях знания. В Болонье готовили лучших магистров права, а сильными сторонами Парижского университета были искусства и теология.

Студенты низшей ступени, которых называли также «артистами» (так как они изучали свободные искусства), ходили на лекции, периодически принимали участие в классных диспутах и присутствовали на официальных диспутах в роли слушателей. Обычно преподаватель читал им свои лекции по какому-нибудь важному тексту, часто – античному. Постепенно профессора стали включать в свои лекции не только комментарии к древним текстам, но и вопросы, ответы на которые можно было найти путем логических умозаключений. С течением времени вопросы в значительной степени вытеснили комментарии. Так возник тот стиль схоластического изложения, который можно встретить, в частности, в «Сумме теологии» Фомы Аквинского.

Вопросы часто ставились и в ходе так называемых обычных (ординарных) диспутов. Преподаватель поручал одним студентам подготовить аргументы «за», а другим – аргументы «против». Когда все аргументы были высказаны, преподаватель «определял» исход диспута, т. е. давал ответ на вопрос. Чтобы получить степень бакалавра искусств, студент должен был продемонстрировать, что он умеет самостоятельно давать аргументированные ответы на вопросы, удовлетворяющие профессуру. (Однако, чтобы студента допустили к экзамену, он должен был продемонстрировать, что обладает необходимой подготовкой и удовлетворяет всем предварительным требованиям для участия в этом экзамене.) Внимание к выстраиванию логической аргументации, к учету аргументов той и другой стороны и рациональный подход к разрешению споров совершенно не соответствуют расхожим представлениям об интеллектуальной жизни Средневековья. Тем не менее, чтобы получить университетскую степень, надо было проявить именно эти качества.

После того, как студент демонстрировал, что может разрешить вопрос, ему присуждалась степень бакалавра искусств. В среднем процесс получения степени бакалавра занимал 4–5 лет. На этом студент мог завершить свое образование (как это происходит с большинством современных бакалавров) и начать искать работу (он мог рассчитывать даже на работу преподавателя во второразрядном университете) или же продолжить его и попытаться получить степень магистра. Эта степень давала право на преподавание в любом университете.

Претендент на звание магистра – до того, как он обращался с просьбой выдать ему лицензию на преподавание, – должен был продемонстрировать знание канона важнейших текстов западной цивилизации. Лицензия выдавалась посередине пути от степени бакалавра к степени магистра и была необходима не только будущим профессорам, но и тем, кто хотел устроиться на гражданскую или духовную службу. Вот как описывает круг текстов, необходимых для получения звания лиценциата, современный историк: «После получения степени бакалавра и до обращения за преподавательской лицензией студент должен был „прослушать в Парижском или ином университете" следующие работы Аристотеля: „Физику", „О возникновении и уничтожении", „О небе" и „Малые труды по естествознанию" (Parva Naturalia), далее, аристотелевские трактаты „О восприятии и воспринимаемом", „О памяти и воспоминании", „О сне", „О длительности и краткости жизни". Он должен был также прослушать (или планировать прослушать) лекции по „Метафизике" и некоторым математическим трактатам. [Гастингс] Решделл, говоря об оксфордской программе, приводит следующий список текстов, которые бакалавр должен был прочесть, чтобы получить магистерскую степень. Свободные искусства: грамматика – Присциан, риторика – „Риторика" Аристотеля (три семестра), или „Топика" Боэция (ч. 4), или „Риторика" Цицерона, или „Метаморфозы" Овидия или стихи Вергилия; логика – „Об истолковании" Аристотеля (три семестра), или „Топика" Боэция (ч. 1–3), или „Первая аналитика" Аристотеля, или „Топика" Аристотеля; арифметика и музыка – Боэций; геометрия – Эвклид, Альгазен (Ибн аль-Хайсам) или «Перспектива» Вителлия; астрономия – „Теория планет" Кампануса (два семестра) или „Альмагест" Птолемея. Дополнительные тексты по естественным наукам: „Физика", или „О небе" (три семестра), или „О свойствах элементов", или „Метеорологика", или „О растениях", или „О душе", или „О животных", или любые трактаты из Parva Naturalia; по моральной экономике – „Этика", или „Экономика", или „Политика" Аристотеля в течение трех семестров; по метафизике – „Метафизика", два семестра (или три, если кандидат не сдал экзамен)».[104]