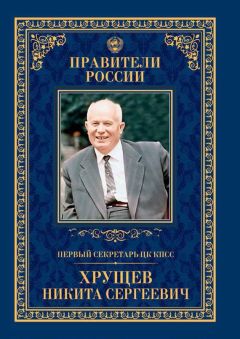

Елена Зубкова - Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв

Помощь проекту

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв читать книгу онлайн

Хрущёв был из тех людей, кто смело заглядывает в будущее, но никогда не отрывается от настоящего. Он понимал, что люди живут здесь и сейчас и хотят чтобы их жизнь менялась к лучшему – тоже здесь и сейчас. Решению этой задачи была посвящена социальная программа Хрущёва. Ее ключевые положения Никита Сергеевич изложил в специальной записке, которую направил членам Президиума ЦК накануне ХХ съезда партии. Предложения Хрущёва сводились к нескольким основным пунктам: повысить заработную плату низкооплачиваемым работникам, провести пенсионную реформу, решить жилищную проблему, сократить продолжительность рабочего дня, существенно расширить сеть детских учреждений, а также домов для престарелых и инвалидов.

Встреча Хрущёва с деятелями литературы и искусства. 1960 г.

Чтобы выполнить намеченное, требовались огромные средства. Хрущёв думал о сокращении расходов госбюджета и нашел по крайней мере две статьи, на содержании которых можно было бы сэкономить, – бюрократический аппарат и армия. За сокращение армии чиновников начал бороться еще Маленков, Хрущёв пошел дальше, замахнувшись на армию как таковую. Он считал, что современная война будет войной ядерной, поэтому незачем тратить государственные средства на производство обычных вооружений и содержание большой армии. Первыми под нож пошли почти достроенные крейсера и эсминцы. Потом настала очередь людей. За 1955–1957 годы численность Вооруженных сил СССР сократилась на 2 миллиона человек. В 1958 году – еще на 300 тысяч, а в 1960-м на гражданку отправили 1,2 миллиона человек, в том числе 250 тысяч офицеров. Увольнение проходило в большой спешке, люди часто оказывались в буквальном смысле на улице – без жилья, без работы. В лице военных Хрущёв обрел себе новых недругов, но позиций своих не сдал и критиковал военное лобби в руководстве за неумеренные аппетиты.

Решил Хрущёв отказаться от политики снижения цен – пусть деньги, отпускаемые на дотации, лучше прямо идут на социальные нужды. Настала очередь государственных займов: по предложению Минфина в 1957 году выпуск займов был прекращен, но встал вопрос – что делать с выплатами по уже выпущенным займам? Государство было в долгу у людей, а это тоже статья расходов. Хрущёв и здесь пытался решить проблему в своем стиле – быстро и просто: выплаты по займам прекратить вообще, а облигации оставить у населения на память – «как знак вклада в общее дело строительства социализма». Более дальновидные соратники отсоветовали Хрущёву идти на такой шаг. Тогда решили отложить выплаты на 20 лет и начать платить по долгам с 1977 года.

Сэкономленные за счет сограждан средства были потрачены на жилищное строительство. До этого жилье, конечно, тоже строилось, но темпы строительства никак не успевали за ростом населения. Хрущёв нашел выход из ситуации, казавшейся до этого тупиковой. По его мнению, жилье надо было, во-первых, существенно удешевить. Во-вторых, перевести жилищное строительство на индустриальную основу. Так возникла идея дешевого, стандартного жилья, вошедшего в историю под именем своего создателя – «хрущёвки». Минимализм стал главным архитектурно-дизайнерским принципом проектирования и оформления нового типа массового жилья. Его реализация шла по пути устранения так называемых излишеств, к числу которых были отнесены не только украшения фасадов домов, но и вполне функциональные вещи, такие как лифт и мусоропровод.

Вместе с тем строительство коробок – так стали называть это неказистое жилье – впервые в советской истории позволило перейти к главному, ради чего, собственно, жилищная программа и задумывалась, – расселению семей по принципу «одной семье – одна квартира». Этот принцип был зафиксирован в постановлении ЦК КПСС и Совета министров СССР от 31 июля 1957 г.

Хрущёв на выставке в Манеже. 1962 г.

Хрущёвки сразу стали излюбленной темой анекдотов и карикатур. Больше всего доставалось главной достопримечательности новых квартир – маленькому совмещенному санузлу. Это чудо архитектурного минимализма немедленно окрестили «гаванной» (гальюн плюс ванна), а острословы шутили: Хрущёв успел соединить туалет с ванной, но не успел соединить пол с потолком. Шутили, но ордер на заветную квартиру был сродни счастью, пропуском в жизнь, где у человека появлялось пусть относительное, но все-таки приватное пространство – роскошь, ранее доступная лишь немногим.

Закон о государственных пенсиях, принятый в июле 1956 года, стал еще одним шагом в реализации социальной программы Хрущёва. До этого советская система пенсионного обеспечения была дифференцированной, иерархичной и слабо ориентированной на реальный прожиточный минимум. Минимальный размер пенсии вообще носил чисто символический характер: 14 рублей 90 коп. для жителей сельской местности (не колхозников) и 74 рубля 90 коп. в городе. Колхозники обеспечивались пенсиями за счет средств колхозов или не получали пенсии вовсе. Закон о пенсиях повысил минимальный размер пенсии по старости до 300 рублей в месяц и установил ее верхний предел – 1200 рублей. Установленный минимум был приближен к черте бедности, но на большее тогда в госбюджете не хватило денег. По этой же причине гарантированные пенсии для колхозников были введены только с января 1965 года (закон о пенсиях и пособиях членам колхозов были принят еще при Хрущёве – 15 июля 1964 года). Правда, пенсии эти были крохотными – в среднем 12 рублей 75 коп., то есть 127 рублей 50 коп. в старых ценах (до денежной реформы 1961 года).

Намерение Хрущёва повысить зарплату низкооплачиваемым работникам невозможно было реализовать, не получив ответа на вопрос: каким должен быть минимальный размер оплаты по труду? С этого момента социологи получили доступ к ранее секретной статистике, чтобы рассчитать прожиточный минимум (правда, по идеологическим соображениям само это понятие не употреблялось, а говорили об уровне «материальной необеспеченности»). Специалисты предлагали определить минимум заработной платы в 50 рублей. Однако госбюджет снова оказался не готовым к таким расходам, и за семилетку (1959–1965) планировалось поднять размер минимальной зарплаты для рабочих и служащих до 40–45 рублей. Что и было сделано в январе 1965 года.

Привычка заниматься всеми делами лично и одновременно сохранилась у Хрущёва еще с тех времен, когда он командовал районом, городом, республикой. Казалось, не было такой сферы деятельности, куда бы в реформаторском порыве не вмешался первый секретарь. Недостаток нужных знаний, опыта и квалификации, похоже, его ничуть не смущал. Кроме того, Хрущёв не любил и не умел ждать. И не мог – слишком многое в стране необходимо было менять. И он торопился.

Давно нуждалась в реформировании законодательная система – уголовное, гражданское, семейное право. При Хрущёве начинается работа над новыми кодексами. «Кто у нас сидит в тюрьмах?» – интересовался Хрущёв у министра внутренних дел Николая Дудорова. И сам же отвечал: «У нас… нет капиталистов, и они не находятся в местах заключения. У нас в местах заключения находятся наши советские люди, которые по тем или иным причинам совершили преступление, их осудили и правильно сделали, но мы должны принять все необходимые меры, чтобы вернуть к трудовой жизни этих людей».

В 1958 г. были приняты «Основы уголовного законодательства», предусматривающие гуманизацию этой сферы. В результате уже в 1959 году учтенная преступность сокращается на 30 %. Однако уже в 1960 и 1961 годах показатели преступности снова поползли вверх. Особое беспокойство у правоохранительных органов вызывал рост хулиганства. Хрущёв резко меняет свою позицию. Он упрекает юристов в излишнем либерализме и призывает писать «варварские законы».

На самом деле Хрущёв имел в виду не хулиганов, во всяком случае не они стали причиной его раздражения. В мае 1961 года в Москве прошел суд по так называемому делу валютчиков. Обвиняемые получили по максимуму – 15 лет лишения свободы. Однако Хрущёв посчитал приговор слишком мягким и потребовал его ужесточения, а заодно и ужесточения уголовного законодательства по некоторым видам преступлений. Валютчиков приговорили к расстрелу – что само по себе являлось нарушением «социалистической законности», за восстановление которой так ратовал Хрущёв. Но в его представлении валютчики – это люди несоветские, а потому снисхождения не заслуживающие. Никто ему не возразил – к этому времени вообще мало кто решался возражать Хрущёву. Он вполне освоился в роли единоличного лидера – что не пошло на пользу ни ему самому, ни реформам.

В ряду реформаторских начинаний Хрущёва особое место занимают экономические проекты – перестройка системы планирования и управления. Ее главный смысл определялся одним словом – децентрализация. Идея была проста: разгрузить центр и отдать больше прав в республики и регионы. «Больше ответственности переложить на плечи республик, оставив за собой контроль и проверку», – так сформулировал идею Хрущёв. Никакого конкретного плана реализации этой идеи первоначально не существовало, процесс растянулся на годы. Хрущёв предлагал ликвидировать большую часть союзных министерств, передав их полномочия республиканским правительствам и министерствам. В Кремле по этому поводу шли бурные дискуссии. Каганович считал, что необходимо «более осторожное решение», его поддерживала Фурцева: «не спешить с решением этого вопроса». На стороне Хрущёва был Микоян: «Нельзя терпеть в Москве такую ораву чиновников». Шепилов формулировал свою позицию еще решительнее: «Максимум функций – республикам». Думали о расширении бюджетных прав республик: до этого центр играл главную роль в распределении ресурсов и инвестиций. Закон о перераспределении бюджетных прав между центром и республиками в пользу республик был принят в 1959 году.