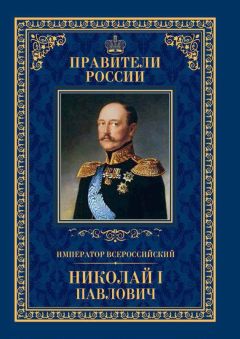

Ирина Ружицкая - Император Всероссийский Николай I Павлович

Помощь проекту

Император Всероссийский Николай I Павлович читать книгу онлайн

Число чиновников Отделения было небольшим, при его создании их было 16, к концу царствования Николая I – 40. Исполнять указания Отделения призван был созданный тогда же Отдельный жандармский корпус. По стране создавались жандармские округа, подчинявшиеся не губернаторам, а своему начальству в Петербурге, которые должны были не только следить за спокойствием на местах, но и пресекать злоупотребления местных властей и помещиков.

Выше уже рассказывалось о создании Четвертого (благотворительного) и Пятого (созданного для проведения реформы казенной деревни) отделений СЕИВК. Шестое отделение, временное, было образовано в 1842 г. для учреждения Кавказского наместничества.

В целом собственная канцелярия императора была достаточно эффективным органом сбора и анализа информации, а также контроля императора за пульсом общественной жизни Она делала возможным осуществление ряда важнейших государственных дел «напрямую» в личном контакте с представителем верховной власти, минуя многочисленные бюрократические инстанции.

Так, отгородившись от внешних бурь и потрясений «умственными плотинами», жила Россия, а вместе с ней и ее властелин. Но грянул 1848 год – Европу сотрясла волна революционных выступлений. Она докатилась и до России, но преград, выставленных против нее, преодолеть не смогла. Началось «мрачное семилетие» или, по выражению одного из литераторов того времени, «царство мрака».

Манифестом от 14 марта 1848 г. объявлялось о том, что «дерзость, которая угрожает в безумии своем» России, не разрушит ее, поскольку «древний наш лозунг: за Веру, Царя и Отечество и ныне предукажет нам путь к победе». Выезд за границу император совершенно запретил, въезжать в Россию было разрешено только с высочайшего разрешения и «за личной ответственностью министров». Но главным делом в борьбе за спокойствие умов стало усиление контроля за печатью, санкционированное монархом. 27 февраля 1848 г. был создан временный Комитет «для рассмотрения действий цензуры и соблюдения журналами их программы», а 2 апреля Комитет «для постоянного надзора за духом и направлением книгопечатания», просуществовавший до 1855 г. Они вошли в историю как негласные цензурные комитеты. Их задачей стал контроль не только за содержанием всей печатной продукции, но и надзор за цензурой в составе министерства народного просвещения, которой император перестал доверять. Исследователи видели в Комитете 2 апреля комитет «обезумевших варваров», полностью лишивших «общество печати, как средства самовыражения». Распространению печатной крамолы был поставлен надежный заслон. Н. А. Некрасов писал:

Но поднялась тогда тревога

В Париже буйном – и у нас

По-своему отозвалась…

Скрутили бедную цензуру —

Послушав наконец клевет,

И разбирать литературу

Созвали целый Комитет.

Продолжает же он так:

По счастью, в нем сидели люди

Честней, чем был из них один,

Фанатик ярый Бутурлин…

Поэт видит в членах Комитета «честных» людей, могущих остановить произвол своего излишне ретивого начальника. Д. П. Бутурлин был первым председателем Комитета 2 апреля, который поэтому часто называют «бутурлинским». Он прославился тем, что предлагал исключить несколько фраз из акафиста Покрову Божьей Матери XVII века, таких как «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и зверонравных» или «Советы неправедных князей разори; зачинающих рати погуби». Такие формы принимала профилактика революций в России.

Жертвой ее стали и участники «заговора идей» – члены кружка М. В. Петрашевского-Буташевича, среди которых был и Ф. М. Достоевский. Они собирались и обсуждали острые проблемы российской жизни, знакомились с идеями утопического социализма, вели литературные споры. О действиях против власти не помышляли, во всяком случае, таких действий не планировали. Но, напуганная революционным движением в Европе, власть увидела в этих молодых вольнодумцах реальную угрозу для себя. Из 122 человек 21 был приговорен к расстрелу (в том числе Достоевский). Николай использовал право монарха миловать преступников. О помиловании им будет объявлено уже на плацу, когда первые трое приговоренных, облаченные в саваны, будут уже привязаны к столбам и раздастся команда «Прицель!» Достоевский и его товарищи по несчастью получили душевную травму на всю жизнь. Казнь была заменена каторгой и другими наказаниями.

Царь с семьей предпринял поездку в Москву для участия в освящении Большого Кремлевского дворца (архитектор К. Тон). Древняя столица встретила своего царя восторженно. Когда 27 марта 1849 г. в сопровождении наследника и младших сыновей Николай прошествовал в Успенский собор, «народ со всех сторон бросался к нему навстречу» с криками «ура!» Он по-прежнему обожал своего монарха, который в очередной раз убедился, что «политические бури и ураганы не досягают и никогда не достигнут наших пределов».

В этом же году Николай пережил личное горе – от апоплексического удара (инсульта) умер младший брат, великий князь Михаил Павлович. Он пролежал в неподвижности 16 дней и ночей, все это время император не отходил от постели брата. Он сокрушался, что этой смертью нарушен порядок очередности, и был уверен, что скоро наступит его очередь. Для него, наверное, было бы лучше закончить свой земной путь тогда, в 1850 г., когда достижения его эпохи еще были у всех на слуху и не были заслонены тяжелыми событиями времен Крымской войны; впереди было крушение всех упований и крах мира, выстроенного на принципах рыцарских отношений между братьями-королями и императорами. Рыцарство в отношениях кануло в Лету, осталось в прошлом. Николай стал «последним рыцарем Европы». Наступил канун Восточной войны, поставившей печальную точку в жизни и царствовании императора Николая I.

Голгофа императора: Восточная (Крымская) война

Вплоть до начала 1840-х гг., особенно после Ункяр-Искелесийского договора 1833 г., Россия могла быть довольна результатами борьбы за влияние в Турции. Однако ни одну из европейских держав такое положение дел не устраивало, особенно Англию, где быстро развивающаяся промышленность требовала значительного расширения рынков сбыта, и Турция в этом ряду занимала не последнее место. Ради сохранения политического равновесия в Европе Николай добровольно отрекся от преимущественного права России проходить через Босфор и Дарданеллы и согласился контролировать ситуацию на Балканах «в партнерстве» с другими европейскими странами. После усмирения Венгрии русскими войсками в 1849 г. баланс был нарушен – Англия, Франция, Австрия, Пруссия, и так крайне озабоченные усилением влияния России на Балканах, теперь убедились в готовности и способности русской армии появиться в любой точке европейского континента. К началу 1850-х гг. у России не осталось союзников, даже те, кто еще открыто не выступали против, были весьма озабочены проявлением ее роли вершителя судеб Европы. Масла в огонь подлил спор между православной Россией и католической Францией о том, кому должны принадлежать святые места в Палестине, входящей в состав Османской империи.

Северный колосс. Французская карикатура на Николая I времен Крымской войны. Литография К. Шульца с акварели И. И. Шарлеманя

Под давлением Англии, хозяйственные связи с которой все больше и больше «подсаживали» Турцию на иглу экономической зависимости от нее, и Франции, которая рвалась к реваншу за 1812 год, Оттоманская Порта пошла на разрыв дипломатических отношений с Россией. Император Николай I находился в заблуждении насчет возможных союзников в борьбе за наследство «смертельно больного» – Турции. Он рассчитывал на своих постоянных союзников Австрию и Пруссию, а также на непримиримые разногласия между Англией и Францией. Его дипломаты не всегда точно отражали в своих депешах существующее положение дел, боясь гнева монарха. Кроме того, к молодому австрийскому императору Николай питал отеческие чувства, в письмах называя своим пятым сыном, между тем как Франц Иосиф готовился его предать. В результате уверенности Николая в поддержке его действий Англией, Австрией и, возможно, Пруссией он не побоялся прервать зашедшие в тупик переговоры с султаном о восстановлении прежних прав и привилегий православной общины в Палестине и о покровительстве России православным подданным Османской империи. Турция объявила войну России, чуть позже то же самое сделала Россия (октябрь 1853 года). Русские войска заняли Молдавию и Валахию. Сначала Россия воевала только с турками. Было одержано несколько побед, в том числе уничтожен турецкий флот в Синопской бухте (русской эскадрой командовал адмирал П. С. Нахимов). Однако усиление влияния России не входило в планы европейских держав. Несмотря на то, что Николай никогда не вынашивал планов захвата территории Османской империи, западные страны выступили против России, обвиняя ее в том, что она стремится к завоеваниям в Турции. Выражаясь современным языком, в европейском общественном мнении, благодаря прессе, имел место «черный пиар», в свете которого русский император должен был выглядеть не только «жандармом Европы», но еще и кровожадным завоевателем.