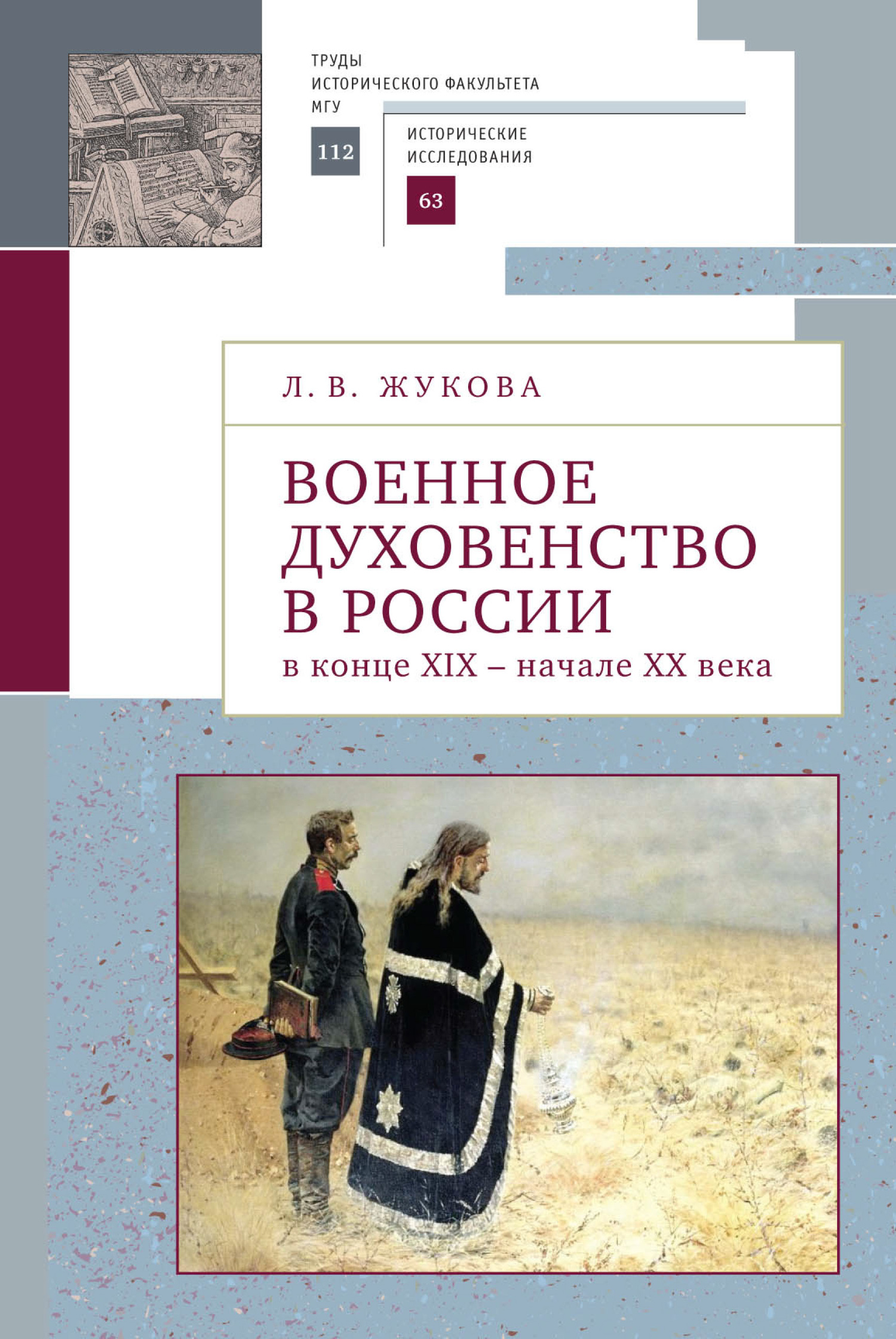

Военное духовенство в России в конце XIX – начале XX века - Лекха Вильевна Жукова

Помощь проекту

Военное духовенство в России в конце XIX – начале XX века читать книгу онлайн

Итак, 12 июня 1900 г. мобилизация началась.

«Командир собрал офицеров, чтобы объявить им о мобилизации, о том, что весь полк идет в поход и что сейчас приедут командующий войсками и священник и будут служить молебен. <…> Молебен был назначен в офицерской столовой. <…> Молебен как молебен! Священник призывал на них Божье благословение, желал им всем вернуться целыми и невредимыми. <…> Лица почти у всех молящихся были или казались равнодушными: “…едва ли сотый понимал, что тут происходило”!»[9]

Как бы то ни было, священники должны были последовать за полками.

К моменту мобилизации на Дальнем Востоке уже имелось некоторое количество военных священников, которые могли, по крайней мере, проводить войска. «26 декабря 1897 г. с первым эшелоном Охранной стражи пароходом из Одессы прибыл во Владивосток священник о. Александр (Журавский), назначенный протопресвитером военного и морского духовенства в Охранную стражу КВЖД». Вторым священником Охранной стражи 29 декабря 1898 г. был поставлен о. Стефан (Белинский).

Первым храмом в Харбине стала Свято-Николаевская церковь, разместившаяся в саманном бараке на углу Большого и Хорватского проспектов. 5 октября 1897 г. о. Александр (Журавский) получил от архиепископа Херсонского и Одесского Иустина св. антиминс, на котором было написано «Для священнодействия в походном храме во имя свт. Николая Мирликийского»[10].

Храм был открыт в 1898 г., и первым настоятелем его был протоиерей о. Александр (Журавский).

1 октября 1899 г. была «заложена Св. Николаевская (ныне кафедральный собор) церковь в Новом Харбине, которая была освящена священниками Охранной стражи о. о. Александром (Журавским), Стефаном (Белинским) и Иоанном (Матковским)»[11].

В 1900 г. в Охранную стражу были назначены священники: Ксенофонт (Консадский) – в Далянь, Феофан (Павлов) – в Телин и Инкоу и Владимир (Кедров) – на западную линию КВЖД. Позже были назначены Стефан (Белинский), Соломон (Имеришвили)[12], Феофан (Павлов) перешел в 22-й пехотный Нижегородский полк, а на его место был назначен студент университета Борис Стацевич. Ранее назначенный Феодор (Попов) ушел в отставку, а на его место назначен священник Иаков (Машковский).

Начавшаяся мобилизация вызвала некоторый энтузиазм и в рядах военного духовенства. Некоторые из них обращаются к протопресвитеру с просьбой о переводе на Дальний Восток.

Чаще всего обращались телеграммами. Одной из первых 16 июня 1900 г. была получена телеграмма от священника 16-го пехотного Ладожского полка Петра (Воинова), который просился на вакансию в Приамурский военный округ[13]. Некоторые соискатели проявляли большую настойчивость. Так, трижды обращались к протопресвитеру священник Иоанн (Ремизов) и священник Николай (Головщиков). Вначале на обращениях появлялась резолюция «иметь в виду», однако вскоре вакансии были заполнены, и прошения оставлялись без последствий.

В результате в «делах против китайцев» участвовали следующие священники.

«Четыре священника Амурской области, о. о. Крахмалев, Мосолов, Донской и Любович, по случаю мобилизации, высочайшим повелением были прикомандированы к штабу и военно-полевым отрядам»[14].

Священником при штабе войск Квантунской области вместо Антония (Быкова) в марте 1900 г. был поставлен Иосиф (Никольский)[15].

В свою очередь, о. Антоний (Быков) был переведен в управление 1-й Восточно-Сибирской стрелковой бригады[16]. Однако с 13 июля 1900 г. в должности священника церкви управления бригады уже числится о. Иоанн (Рублевский)[17].

В управление 2-й Восточно-Сибирской бригады поставлен о. Владимир (Актов), окончивший Костромскую семинарию по 2-му разряду в 1886 г. и служивший по военному ведомству с 1897 г.[18] Назначению о. Владимира (Актова) предшествовало ходатайство 6-го полка, который просил «прикомандировать отца Актова, заявившего на то свое желание, к выступившему в поход»[19] полку. Часть обязанностей о. Владимира (Актова) предлагалось переложить на священника 7-го Восточно-Сибирского стрелкового полка о. Александра (Венустова).

Священником 3-й стрелковой бригады поставлен о. Константин (Сарчинский), окончивший Киевскую духовную семинарию в 1880 г. и учительствовавший в Киевской губернии, с 1882 г. получивший в Киевской епархии приход, а с 1895 г. перешедший на службу по военному ведомству[20].

В 4-ю стрелковую бригаду был назначен о. Стефан (Счеснович). Окончив Витебскую духовную семинарию по 2-му разряду в 1890 г., с 1891 г. он служил в Минской епархии, с 1895 г. перешел в военное ведомство[21].

Кроме того, в боевых действиях участвовали священники: Владимир (Актов), Ефимий (Алфеев), Александр (Венустов), Владимир (Волочков), Виктор (Иванов), Арсений (Ивановский), Василий (Криницкий), Александр (Костров), Павел (Кропотов), Александр (Лавров), Александр (Левинсон), Тимофей (Луганский), Николай (Макаревский), Феофан (Павлов), Николай (Пивоваров), Петр (Поваринский), Федор (Попов), Феодор (Рубановский), Алексей (Семов), Игнатий (Скворчевский), Василий (Спасский), Борис (Стацевич), Павел (Хуциев).

Кроме того, к госпиталям были причислены: о. о. Иоанн (Быстряков), Петр (Дагаев), Владимир (Дружинин), Павел (Крахмалев), Андроник (Любович), Савва (Мичурин), Александр (Челпанов)[22].

Надо отметить, что, во-первых, делопроизводство в ведомстве протопресвитера в это время оставляло желать лучшего, во всяком случае, переписка о некоторых назначениях не сохранилась.

Кроме того, существенна ротация кадров, в некоторых полках священники менялись неоднократно, даже на протяжении одного года. Одной из причин ротации кадров становятся преклонный возраст и болезненное состояние некоторой части священнослужителей. Вновь назначаемым священникам было от 30 до 45 лет.

Некоторые из назначенных, осознав, что полк отправляется в поход в Китай, просили себе другое место. Так, о. Петр (Стефанович), сам просивший назначения, в последний момент, когда оно уже состоялось, отказался от собственного прошения[23].

В походе участвовало некоторое количество епархиальных священников, посланных из епархий без ведома протопресвитера. Так, были представлены к награждению орденом св. Анны 3-й ст. с мечами «за отлично-усердную и ревностную службу во время бомбардировки гор. Благовещенска с 2 по 20 июля»[24] священник 16-го полевого подвижного госпиталя Андроник (Любович) и «за отлично-усердную службу и усиленные труды при военных обстоятельствах»[25] священник полевого запасного Цицикарского госпиталя Павел (Крахмалев).

Однако выяснилось, что названные священники в ведомстве протопресвитера не состоят[26]. Позже оказалось, что не состоит в ведении протопресвитера и священник 5-го полевого запасного госпиталя Савва (Мичурин)[27]. Наконец, стало известно, что Любович и Крахмалев состоят на службе в Благовещенской епархии и «командированы в полевые госпитали по распоряжению епархиального начальства»[28], а Мичурин послан из епархии Приамурского округа[29].