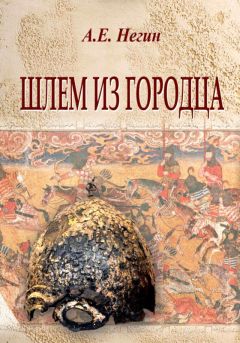

Андрей Негин - Шлем из Городца

Помощь проекту

Шлем из Городца читать книгу онлайн

Рис. 8. Орнамент налобного сектора декора шлема (рисунок О.В. Степанова).

Рис. 9. Орнамент правого бокового сектора декора шлема (рисунок О.В. Степанова).

Рис. 10. Орнамент левого бокового сектора декора шлема (рисунок О.В. Степанова).

Рис. 11. Орнамент затылочного сектора декора шлема (рисунок О.В. Степанова).

Описание шлема

Шлем собран из трех пластин (большой лобной и двух тыльных) методом ковки и кузнечной сварки, наверху шлема видны швы от сборки. Высота шлема — 215 мм, диаметр — 240 мм (рис. 12–17). К куполу пятью заклепками приклепана небольшая полумаска, состоящая из окологлазных выкружек и обломка клювовидного наносника. По словам нашедшего, в момент находки полумаска была совершенно целой, но рассыпалась, прежде чем шлем был передан в музей. Под бровями полумаски видны остатки мелких декоративных (?) заклепок; сохранились пять шляпок под одной и две шляпки под другой бровью. Полумаска была полностью посеребрена, но по верхней кромке, а также на бровях, веках и на носу прослеживаются остатки позолоты. По нижнему краю полумаски проделаны отверстия для крепления лицевой части бармицы (расчищено четыре отверстия). Интересно навершие шлема, напоминающее по своей конструкции наконечник зажигательной стрелы: с отходящими от стержня четырьмя крестообразно расположенными ушками, предназначавшимися для крепления на них украшения — плюмажа из конского волоса (рис. 19). Над ушками стержень значительно расширяется, образуя листовидный наконечник с отверстием в центре для крепления кольца с привязанными к нему двумя матерчатыми или кожаными ленточками (судя по многочисленным изображениям подобных наверший на рисунках в восточных манускриптах). Стержень навершия не только несколько отогнут назад, но еще и немного изогнут книзу. Он был позолочен, о чем свидетельствуют остатки позолоты на его ушках. Купол шлема, так же как и полумаска, покрыт относительно толстым слоем серебрения, с линиями гравировки по серебру, почему-то не украшенными позолотой в нескольких местах. Сам орнамент на шлеме представляет собой четырехчастную композицию, свойственную некоторым восточноевропейским шлемам. Подобное орнаментальное оформление тульи золоченых шлемов можно видеть на миниатюрах из «Большой Шах-наме»[21]. Такое же орнаментальное деление тульи присутствует и на шлемах из Таборовки[22] и Таганчи[23] (территория современной Украины) (рис. 21), Ватра-Молдовичей (курган «Хургишца») в Румынии[24] (рис. 22), где линии гравировки имитируют широкий околыш и стыки пластин сегментного шлема. Присутствует и четырехлепестковое подвершие или его орнаментальная имитация. Все вышеперечисленные признаки М.В. Горелик относит к классическим монгольским шлемам, изготовленным из нескольких соединенных клепкой сегментов, места стыков которых перекрывались выпуклыми узкими вертикальными пластинами-ребрами[25]. Снизу же данные пластины были стянуты различной высоты околышем, а сверху четырехлепестковым подвершием. Поскольку на шлемах из Городца, Таборовки, Таганчи и Ватра все эти детали переданы лишь орнаментальной имитацией в виде золоченого декора (Городец, Таганча) или зубчатой гравировки, как на шлеме из Таборовки, логично предположить, что это локальные подражания, распространенные на территории Ак Орды, лишь чисто внешне воспроизводящие образцы монгольской оружейной традиции[26].

Орнаментация шлема из Городца делит его на два горизонтальных сектора (рис. 23). В верхнем секторе располагается декор на макушке купола, где имеется отверстие и приклепано навершие шлема. Он представляет собой цветок четырехлепестковый; по всей видимости, геральдическую лилию. Лепестки цветка обращены вниз и направлены к «узлам-плетенкам», которые являются частью нижнего сектора декора. Расположение лепестков цветка по сторонам света — это типичная четырехчастная схема распространения блага в четырех направлениях, имевшая символическое значение: обезопасить владельца изделия со всех четырех сторон света[27]. Такое украшение на макушке шлема можно встретить еще на нескольких сохранившихся экземплярах. Правда, речь идет о накладных металлических пластинках-навершиях из четырех фигурных секторов, украшавших боевые наголовья из позднекочевнических погребений у г. Энгельса в Саратовском Заволжье[28], у с. Новотерское в Чечне[29] и о навершии шлема с территории золотоордынского города Нового Сарая[30]. Такие же металлические пластинки с изображением христианских святых, обращенные на четыре стороны света, украшали навершие шлема из села Лыково (Владимирская область)[31]. Нужно отметить, что традиция изготовления «наверший-розеток» на шлемах появляется гораздо раньше, чем перечисленные образцы боевых наголовий. Нечто очень похожее можно наблюдать на золоченых шлемах типа «Черная могила», относящихся ко второй половине X–XI в.[32] (рис. 24).

Нижний сектор декора купола шлема состоит из широкой орнаментальной ленты с волнообразным верхним краем, увенчанным «узлами-плетенками» или так называемым «узлом счастья» с лилиями на вершинах (рис. 25).

Рис. 12. Шлем из Городца. Вид спереди (фото А.Е. Негина).

Рис. 13. Шлем из Городца. Вид слева (фото А.Е. Негина).

Рис. 14. Шлем из Городца. Вид справа (фото А.Е. Негина).

Рис. 15. Шлем из Городца. Вид сзади (фото А.Е. Негина).

Рис. 16. Вид шлема сверху (фото А.Е. Негина).

Рис. 17. Полумаска шлема (фото А.Е. Негина).

Рис. 18. Фрагмент кольчуги (фото А.Е. Негина).

Рис. 19. Навершие шлема (фото А.Е. Негина).

Рис. 20. Декор левого бокового сектора орнаментального украшения шлема (фото А.Е. Негина).

Рис. 21. Шлем из Таганчи: фото (по: Gutowski, 1997); прорисовка узора (по: Gawrysiak-Leszczynska, Musianowicz, 2002); реконструкция шлема (рисунок А.Е. Негина).

Рис. 22. Шлем из Ватра-Молдовичей (фото В. Спинеи).

Рис. 23. Остатки золотого декора шлема из Городца (рисунок А.Е. Негина).

Рис. 24. Листовидные накладные пластины — детали наверший шлемов: 1 — Лыково (по: Янин, 1958); 2 — Энгельс (по: Максимов, 1962); 3 — Новый Сарай (по: Полубояринова, 1987); 4 — Новотерское (по: Нарожный, 2008).

Происхождение «узла счастья» иногда связывают с тибетским буддистским «узлом бесконечности» — символом удачи, идеи бесконечности жизни и реинкарнации, хотя, очевидно, подобный узел в Тибете распространяется несколько позже[33]. Его проникновение в Восточную и даже Западную Европу происходило из Центральной и Восточной Азии через территорию Средней Азии (Туркестан) вместе с мигрировавшими оттуда тюркскими племенами. В XI в. племенная конфедерация огузов во главе с предводителями из рода Сельджукидов захватила весь Иран, Месопотамию и часть Закавказья, Сирию и Египет, где на всем пространстве сельджукского искусства и сформировался декоративный элемент «узел счастья» в том его классическом варианте, который можно видеть на шлеме из Городца.

Конечно же, подобная «плетенка» на разных территориях и в различные временные отрезки видоизменялась, незначительно отличаясь в деталях и по форме. Появляется она как часть декора и на древнерусских вещах еще в домонгольское время. Однако выглядит этот узел иначе; у него другая геометрия. Верхние дужки «сердечек», из которых он состоит, заострены и в ряде случаев имеют острые загнутые наружу «отростки». Следовательно, все древнерусские узлы не имеют отношения к рассматриваемому, поскольку они носят на себе отпечаток византийской традиции (см. рис. 26). Зато совершенно аналогичный по форме «узел счастья», как уже было отмечено выше, появляется на территории Румского султаната и прилегающих территориях уже в XII–XIII в. Его широкое распространение приходится на XIII–XV вв., когда этот орнаментальный символ стал очень популярен на территории практически всей Монгольской империи. Этот апотропей можно видеть на резьбе по камню, как элемент декора одежд и на монетах многочисленных ордынских правителей. В XIV в. на Руси в подражание золотоордынским монетам также началась чеканка медных пулов с изображениями совершенно аналогичных «узлов счастья». Чеканили их и на территории Нижегородско-Суздальского княжества, а также, видимо, непосредственно в Городце их выпуск наладил князь Борис Константинович. Выдвигались предположения о том, что этот знак ставился на русских монетах как выражение верноподданнических чувств по отношению к Золотой Орде (рис. 27).