Медицина в Средневековье - Александр Бениаминович Томчин

Помощь проекту

Медицина в Средневековье читать книгу онлайн

При исследовании демографической истории Франции было установлено, что в XII–XIII веках средняя продолжительность жизни взрослых составляла 43–48 лет. Началом старости, возрастом повышенного риска считались 40 лет. Поэтому, согласно Парижскому статуту 1225 года, в отношении больных, которым исполнилось 40 лет, священник должен был осуществить миропомазание. В позднем Средневековье продолжительность жизни была выше, чем в раннем. Но в XIV веке эпидемия чумы привела к гибели огромного количества людей, и ожидаемая продолжительность жизни оказалась ниже, чем в XIII и XV веках. Это был демографический провал в истории Европы. В конце XV века средняя продолжительность жизни увеличилась до примерно 50 лет, и на этот возраст сдвинулось начало старости.

Историки отмечают, что Средние века были временем молодых. Люди успевали быстро нарожать по 10–15 детей, завоевать города и страны. Детства в нашем понимании не было. Вероятность дожить до семи лет была мала, а к семилетнему уже относились как к взрослому. Детей рано приставляли к делу. Девочек с 12, а мальчиков с 14 лет можно было выдавать замуж и женить. С этого возраста их воспринимали как самостоятельных. А помолвки заключались еще раньше.

Все это нам трудно себе представить. Назовет ли сегодня хоть кто-нибудь 50-летнего человека стариком? Безусловно, жизнь в Средневековье была менее комфортной и благополучной. Люди тогда раньше, чем в наши дни, взрослели, старели и умирали. Причиной этого наряду с тяжелыми условиями жизни был низкий уровень тогдашней медицины. А потому некоторые историки утверждали, что люди Средневековья будто бы принимали смерть «безмятежно», проявляли фатализм и пассивность по отношению к болезни и смерти. Это мнение, безусловно, ошибочно. Люди того времени, как и наши современники, независимо от их положения в обществе, стремились в меру своих сил победить болезни, сберечь и продлить жизнь.

Вместе с тем они мыслили, жили и действовали во многом совершенно иначе, чем наши современники. Их менталитет был характерным для доиндустриального общества и резко отличался от нашего. Большинство людей жили в деревнях. Как правило, они не умели ни читать, ни писать. Люди жили за счет своего ручного труда и не были хозяевами своей судьбы. Их благосостояние зависело от капризов природы, и они чувствовали себя зависимыми от различных посторонних и непреодолимых сил.

В документах Средневековья не удается найти объективную историю болезни того или иного больного: жизнь и смерть правителей обычно приукрашивается, а болезнь и смерть простых людей нередко описывается как естественный результат Божьего наказания.

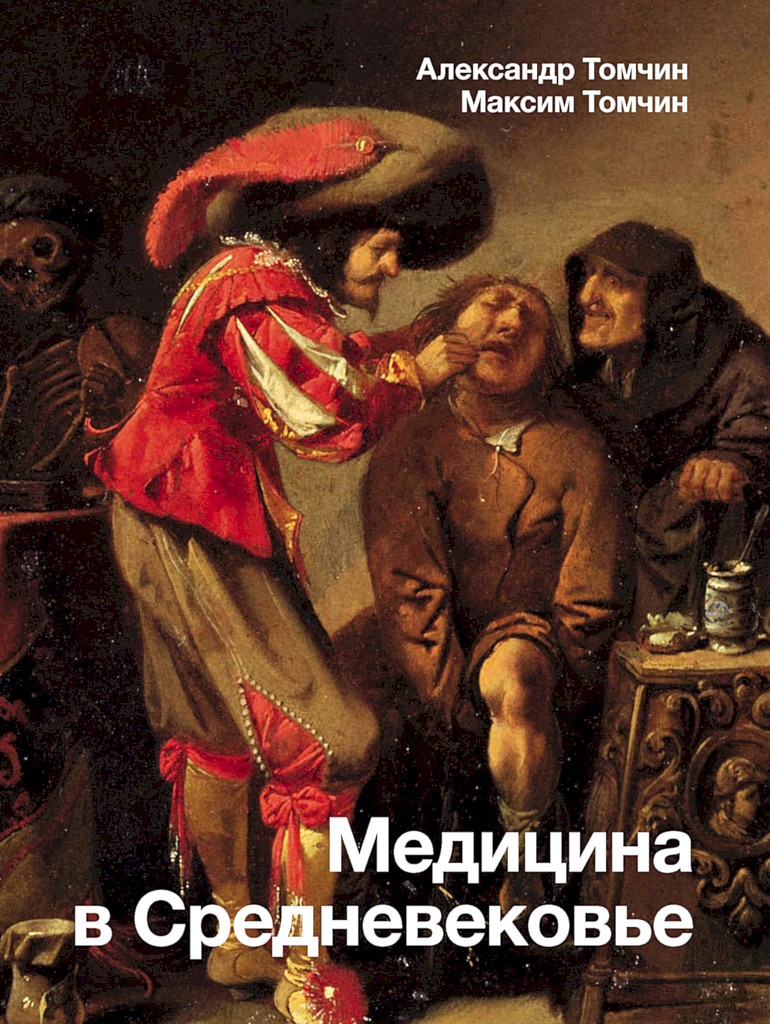

Коренное отличие медицины того времени от современной можно проиллюстрировать зарисовкой из написанного в XIX веке романа Проспера Мериме «Хроника времен Карла IX»[4]. В нем изображены события второй половины XVI века. Хотя приведенная сценка относится к более позднему времени, в ней отражается одна из существенных традиций Средневековья. Их живучесть порой позволяет нам судить о том времени на основании более поздних источников.

В главе «Лазарет» описана такая сценка. В полевой госпиталь, оборудованный в монастыре, входит хирург Бризар, «довольно искусный для своего времени, ученик и друг знаменитого Амбруаза Паре». Ему есть чем гордиться: «Я хотел бы, чтобы у меня было столько мешков с золотом, сколько пуль я извлек у людей, которые сейчас здоровехоньки и мне того же желают». «Он, видимо, только что сделал кому-то операцию, — рукава у него были засучены до локтей, широкий фартук замаран кровью».

«… Сюда внесли и капитана Жоржа и положили на матрац, красный от его крови и крови таких же несчастных… Солдат пытался остановить кровь, струившуюся из его ран: его ранило в живот… и легко в левую руку…

К Жоржу подошел хирург и тщательно осмотрел его раны…

— Стреляли в упор, пуля в спинном хребте, — сказал доктор.

— Ну так и перестаньте меня мучить, дайте умереть спокойно!

— Нет, он будет жить, он будет жить! — крикнул Бернар, брат капитана.

— Да, будет — еще час, может быть, два, — хладнокровно заметил Бризар…

Хирург кое-как перевязал рану, только чтобы унять кровь, и теперь с самым невозмутимым видом вытирал зонд.

— Советую подготовиться, — сказал он. — Если хотите пастора, то их здесь предостаточно. Если же вы предпочитаете католического священника, то… я только что видел пленного монаха…

— Оставьте меня в покое…

Хирург пожал плечами и подошел к бедняге Бевилю, который лежал рядом:

— Отличная рана, клянусь бородой! — воскликнул он. — Эти черти добровольцы бьют метко.

— Ведь правда, я выздоровлю? — сдавленным голосом спросил раненый.

— Вздохните!

Послышался слабый свист… из раны забила кровавая пена. Хирург… свистнул, как попало наложил повязку, молча собрал инструменты и направился к выходу».

Ранения разными видами оружия. Гравюра из «Полевой книги хирурга», в которой описано лечение ран. 1517 г.

Почему хирург проявляет явное безразличие к раненым, которых он считает безнадежными? В Средневековье больной, по нашим понятиям, даже отнюдь не тяжелый, имел мало шансов выжить. Для врачей было важнее дать прогноз развития болезни, чем определить диагноз и найти способ лечения. Их искусство часто заключалось не в том, чтобы вылечить больного, а в том, чтобы предсказать, как скоро он умрет. Это было необходимо для того, чтобы своевременно вызвать священника. Стоять у одра умирающего — дело священника, а не врача.

«Ars moriendi» — искусство умирать — было важным понятием в латинской культуре Средних веков. Для христианина кончина была главным событием земной жизни. Перед ней больной непременно должен был исполнить все положенные обряды, исповедаться, иначе его ждали страшные муки на небесах. Четвертый Латеранский собор в 1215 году постановил, что врачи не имеют права приступать к лечению без предварительной исповеди больного. Если врач правильно предсказывал исход заболевания, он слыл хорошим специалистом, даже если речь шла о смерти пациента. Если же он брался лечить неизлечимого больного, его подозревали в невежестве или в алчности, вымогательстве денег. Или в еще худшем, самом страшном грехе — связи с нечистой силой.

Герард Дау. Доктор. 1653 г. Предметы перед врачом, исследующим мочу, показывают глубину его познаний

Даже в произведениях классиков русской литературы XIX века не раз описана сходная ситуация. К