Елена Мельникова - Славяне и скандинавы

Помощь проекту

Славяне и скандинавы читать книгу онлайн

13 Chernetsov A. On the Origin and Early Development of the East-European Plough and the Russian Sokha — Tools and Tillage, 1972, v. II, № 1, p. 34-50.

14 Lerche G. The Plough of Medieval Denmark. — Tools and Tillage, 1972, v. 2, p. 64. Шведское деревянное рало VIII—X вв. опубликовано в работе: Jirlow R. Årderkrokarna från Björnlunda och Svarvarbo. — Fv, 1973, årg. 68, s. 20-22. О распространении рала и плужного лемеха на западнославянской территории см. сводную публикацию: Herrmann J. Nordwestslawen..., Karte S. 18; приведенный здесь список следует дополнить находками в Камне Поморском и в Шпандау. См.: Garczyński W. Wczesnośredniowieczne radio z Kamienia Pomorskiego. — Materialy Zachodnio-Pomorskie, 1962, r. 8, s. 85-90; Vogt H.-J. Archäeologische Beiträge zur Kenntnis der landwirtschaftlichen Produktionsinstrumente der Slawen in den brandenburgischen Bezirken. - Etlmographisch-Archaeologische Zeitschrift, 1975, Bd. 16, S. 491

Социальные условия и формы развития культуры и искусства в странах Балтийского региона

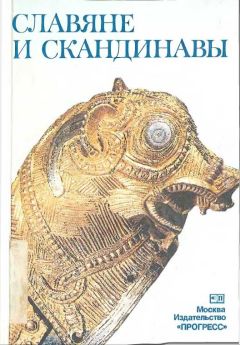

Произведения культуры и искусства, дошедшие до нас от этой далекой эпохи, отличает глубокая и тесная взаимосвязь между функционально обусловленной формой предмета (будь то оружие, застежка одежды — фибула или пряжка, деталь конской сбруи, орудие труда или бытовая вещь, вплоть до столовой и кухонной посуды) и его богатым декоративным оформлением, отразившим специфические особенности мышления и мировосприятия людей того времени (илл. 7, цв. илл. 1). Рационалистические представления о природе, производственных процессах, общественных отношениях переплетались, а порою сливались с представлениями фантастическими, в которых миром, судьбами людей и вещей управляли грозные, могущественные и многообразные силы. Мифология и языческие верования народов Балтики далеко не в полном объеме дошли до нас. По существу своему эти представления не очень различались у разных племен; божества и другие сакральные силы славян и скандинавов, балтов и финнов оказываются вполне сопоставимыми.

7. Резное украшение корабля из Гокстада, Норвегия, IX век.

Отдельные племена уже имели своих великих богов, составлявших иногда даже целые семейства. У скандинавов Один был великим богом войны, а Фрея - его божественной супругой и воплощением плодородия. У некоторых западнославянских племён ту же роль играл Свентовит. Один и Свентовит были всадниками, имеющими дружину, и требовали жертв. Один разъезжал на восьминогом жеребце Слейпнире, а для Свеитовита жрецы берегли чудесного белого коня, в следах копыт которого можно было прочитать волю бога. Тор у скандинавов был великим громовержцем, символом которого служил молот Мьёльнир (молния). «Молоточки Тора» во множестве встречаются среди украшений из золота, серебра, бронзы, железа или янтаря. В храме Упсалы у свеев рядом с изображением Одина и Тора стоял идол Фрейра, его символом как бога плодородия служил фаллос15.

У восточных славян и балтов скандинавскому Тору соответствовал Перун, Перкунас, великий громовержец16. Вильцы-лютичи почитали Сварожича, солнечного бога - покровителя кузнецов и огня.

В некоторых местах, таких, как Хафельсберг и Вольгаст, славяне поклонялись богу в образе копья, Геревигу. И у восточных, и у западных славян существовал культ бога скота и богатства Волоса (Белеса). Образы богов воплощались в идолах, сделанных в человеческий рост и даже больше, но наряду с этим и в маленьких фигурках. Такие «портативные» боги, чаще всего вырезанные из дерева, известны и у германцев, и у славян; возможно, они восходят к бронзовым статуэткам, появляющимся в первых веках нашей эры. Относящиеся, видимо, к культу предков, эти ранние бронзовые изображения по некоторым формальным особенностям можно связать с подобными же миниатюрными скульптурами римлян. С первых столетий н. э. такого рода изображения появляются в районе Балтики, здесь они видоизменяются и, наконец, становятся составной частью местной художественной образности17.

Особое значение среди символических фигурок в славянском и германском мире придавалось изображениям лошади. Они воплощали божественную силу, воспроизводились в бронзовой и деревянной пластике, резьбе, гравировке. Змей в скандинавской мифологии - эсхатологическое чудовище: змей Ёрмунганд опоясывает «Срединный мир» - Мидгард. Змей также часто встречается и в славянском искусстве; особым почитанием змеи пользовались у балтов и восточных славян. Иметь изображение змеи в доме значило располагать неисчерпаемой силой, защищающей от зла, и неиссякаемым богатством. Наконец, полный рог всюду играл роль символа изобилия, его наполняли пивом или медом. В искусстве он представлен одинаково широко как в скандинавском, так и в славянском мире.

Весьма важно при этом иметь в виду, что декоративное оформление предметов обихода, украшений, одежды, оружия преследовало не собственно художественные цели; смысл его прежде всего определялся религиозно-мифологическим содержанием и магией. Искусство с этой точки зрения выполняло весьма важную идеологическую функцию.

Типологически единая основа художественного развития получала у народов Балтики достаточно разнообразное воплощение. Перекрестные взаимосвязи стилистических течений вели к появлению произведений, которые порою не только трудно отнести к тому или иному стилю, но и связать с определенной этнической культурой.

Большое значение также имела различная степень воздействия на страны Балтики высокоразвитых культурных областей Южной, Юго-Восточной, Западной и Центральной Европы, то есть культур Средиземноморья, Каролингской империи, Византии, Киевской Руси, арабских стран и Средней Азии, Хазарии и Волжской Булгарии, так же как ирландско-шотландской и англосаксонской островных культур Британии. Степень доступности этих, уже глубоко отличавшихся друг от друга культурных областей для жителей стран Балтики была весьма различной. Однако, поступая в Балтийский регион из различных источников, культурные импульсы распространялись здесь по единой сети коммуникаций, связавшей центры и области разных племен и народов, и в этих центрах происходил своеобразный сплав различных по происхождению культурных и стилистических элементов, определявший специфику культуры Балтики раннего средневековья.

Конечно, наибольшее значение имели этнокультурные и исторические традиции. В Скандинавии, на датских островах, в Ютландии и Шлезвиг-Гольштейне сохранялась на протяжении тысячелетий, по крайней мере с бронзового века и в течение эпохи раннего железа, преемственность германских племен. Натиск варваров, сокрушивших Римскую империю и античный рабовладельческий строй, почти не затронул эти северные окраины континента. Группы общинников или воинов, устремлявшихся на юг, как правило, навсегда отрывались от своей родины. Лишь изредка отмечаются обратные переселения с юга на север. Так, например, вернулись, потерпев в низовьях Дуная поражение в борьбе с лангобардами, герулы (после 508 г.)18. Конечно, переселенцы с юга принесли определенные культурные и материальные ценности, технические навыки и представления о классово организованном общественном строе19. Однако общественная структура лишь в ограниченной мере поддавалась таким воздействиям. В этом обособленном регионе господствовала относительная замкнутость, даже можно сказать изоляция, особенно в период накануне перехода к классовому обществу, к цивилизации.

15 Adami Bremensis Gesta..., IV, 26.

16 Gimbutas M. Perkunas/Perun. The Thunder God of the Balts and the Slavs. - The Journal of Indo-European Studies, 1973, v. 1, p. 466-478; Gieysztor A. Sprawca piorunów w mitologii słowiańskiej. - In: Ars Historica. Poznań, 1976, s. 155-161.

17 Ср., в частности: Thrane H. Fynske broncemennesker fra jernålderen — Fynske Minder, 1975, Odense, 1976, s. 7-22.

18 О походе герулов из восточных районов Средней Европы см.: Прокопий Кесарийский. Война с готами, II, 15; путь переселения рассматривается в статье: Jazdzewski K. — Archaeologia Polona, 1959, r. 2, s. 51.

19 Многое указывает на связь потока византийских монет с возвращавшимися с византийской службы скандинавскими наемниками. См.: Hagberg U., Boklia Р. О. Romerske fynd från Löt (Öland). — In: Ölandsk Bygd, 1975. Укрепления также могли быть воздвигнуты под влиянием византийских образцов. Одно из крупнейших сооружений такого рода — Лэт на о. Эланд. О византийских монетах в Финляндии см. сводку: Sarvas P. Bysanttilaiset rahatsekä niiden jäljitelmät Suomen 900-ja 1000-lukujen löydöissä. — Finska förnminnesforeningens tidskrift, 1973, b. 75, s. 176-186. Подробный обзор материальной культуры первобытной и раннесредневековой Швеции см.: Stenberger М. Vorgeschichte Schwedens. Berlin, 1977, S. 379-504.

20 Снорри Стурлусон. Круг Земной. М., 1980, с. 176 (перевод Ю. К. Кузьменко).

Социальный строй и художественное творчество Скандинавии эпохи викингов

Развитие культуры и искусства Скандинавии в раннее средневековье начиналось прежде всего в пределах домовых общин свободных бондов и при достаточно близких им по своему общественному укладу дворах племенной знати и «малых конунгов». Связь эта видна уже в памятниках эпохи Великого переселения народов, а корни уходит в первые века н. э. Локальные центры, будучи местами сосредоточения административной и культурной власти, становятся и центрами производственными. Сравнительно недавно это подтвердили открытия в местечке Торслунд-Бьёрнховд на Эланде: наряду с известными находками бронзовых матриц для изготовления бронзовых накладок с эффектными изображениями каких-то мифологических персонажей (цв. илл. 4) здесь в последние годы исследовано обширное поселение с мастерскими по обработке цветных и благородных металлов21. В мелких племенных княжествах появляются резиденции вождей, сосредоточивших в своих руках значительную административную и экономическую власть. Видимо, с такими резиденциями связаны знаменитые династические могильники с погребениями в ладье, Вендель и Вальсъерде в Средней Швеции. Крупнейшую из резиденций, королевскую усадьбу в Упсале, обслуживало наиболее раннее из известных сейчас в Швеции торгово-ремесленное поселение, в V-VII вв. располагавшееся на острове Хельгё близ Стокгольма, на озере Меларен. Ремесленная продукция Хельгё через племенные земли свеев шла на Готланд и в Финляндию (илл. 8). Производство и обработка железа, мастерские ювелиров, равно как и стеклоделов, слесарей и гребенщиков, располагались здесь в постройках, достигавших 20 м длины (илл. 60). Из Индии в Хельгё попала маленькая бронзовая статуэтка Будды (цв. илл. 2); ирландский епископский посох VIII в. свидетельствует о ранних связях с Британскими островами, многочисленные находки славянской керамики о тесных сношениях, прежде всего с морским побережьем близ устья Одера.