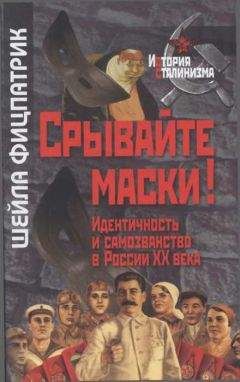

Шейла Фицпатрик - Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России

Помощь проекту

Срывайте маски!: Идентичность и самозванство в России читать книгу онлайн

Еще один способ рассматривать те же вопросы — обратить внимание на поведение людей, разыгрывающих (как актеры перед публикой) присвоенные себе роли и характеры (социальную и персональную идентичность)[10]. Это лейтмотив работ Ирвинга Гофмана, начиная с «Презентации себя в повседневной жизни» и далее: «Фреймовый анализ», «Клеймо» и пр. Гофман сделал большое дело, показав, что такое разыгрывание ролей — универсальное явление, не имеющее ничего общего с мошенничеством, т. е. развив шекспировское: «Весь мир — театр»{16}. Говоря словами Роберта Эзры Парка, цитируемыми Гофманом: «Вероятно, это не просто историческая случайность, что первое значение слова “личность” — “маска”[11]. Скорее, это признание того факта, что все всегда и всюду более или менее сознательно играют какую-то роль… В этих ролях мы узнаем друг друга; в этих ролях мы узнаем себя. В некотором смысле, поскольку маска показывает то представление о нас, которое сложилось у нас самих (роли, в которые мы стремимся вжиться), эта маска — наиболее истинное наше “Я”, “Я”, каким мы хотим быть. В конечном счете наше представление о собственной роли становится нашей второй натурой и неотъемлемой частью нашей личности»{17}. Таким образом, подчеркивает Гофман, нет четкой грани между «циничными» спектаклями (когда «индивид не верит своей игре и в конечном счете не заботится о том, верит ли ей аудитория») и «искренними» (когда актер «полностью находится под впечатлением от собственного исполнения»){18}. Фактически спектакль может начаться как «циничный» и под конец превратиться в «искренний» (по мнению Парка), или наоборот (если что-то поколеблет уверенность исполнителя, что личность, которую он представляет, «истинная»).

Разумеется, к гофмановскому тезису о повсеместной драматической саморепрезентации можно добавить оговорку в духе Харре: она, если можно так выразиться, более универсальна для некоторых людей и в некоторых обществах; маргиналы больше склонны к ней (и, несомненно, больше в ней заинтересованы){19}. Революционное российское (советское) общество, с его неустанным беспокойством по поводу классовой и политической идентичности и богатым набором практик маскировки и разоблачения, — именно такой случай. Осознание театральности жизни было не только широко распространено среди населения, но и проникло в официальный дискурс. Театральная метафора маски в 1920-1930-е гг. постоянно использовалась во всех уголках страны, и те же годы стали периодом расцвета особой формы политического театра — показательных процессов{20}. Образы театра, сценической игры появлялись в самых неожиданных контекстах, например, когда кто-нибудь эзоповым языком заводил речь о голоде 1932-1933 гг. (официально его не признавали): в газетах и бюрократических документах говорилось, что крестьяне «инсценируют» голод, «агитируют», моря себя голодом, нищие «выдают себя за разоренных колхозников»{21}.

Метафора спектакля не всегда употреблялась в отрицательном смысле. Сталина интересовало умение перевоплощаться, способность актера «стать» персонажем, которого он играет{22}. Глагол «стать» играл центральную роль в дискурсе социалистического реализма 1930-х гг.{23} Если перед обществом стояла задача стать социалистическим, а значит, совершить трансформацию самой своей сути, то задачей индивида было стать культурным человеком, т. е. трансформировать не столько суть, сколько поведение — все равно что выучить роль. Вряд ли будет большой натяжкой предположение, что постоянные призывы «учиться», «воспитывать», «овладевать культурой» в 1930-е гг. составляли часть дискурса спектакля — самого главного для довоенного сталинизма.

Формирование «документального Я» в советском быту[12]

Харре предлагает понятие «документальное Я» — данные и рассказы о человеке, его история, документированная в бюрократических бумагах, в досье, помеченных его именем. Это понятие может помочь в осмыслении проблем советской идентичности{24}.[13] Подобные досье обычно содержат автобиографии, заявления о приеме на работу, характеристики, копии свидетельств о рождении и браке, сведения о судимостях. «Поскольку большинство бумажных битв влечет за собой некую оценку личности с моральной точки зрения, судьба документов того или иного лица может играть огромную роль в его жизни, — пишет Харре. — Хотя у человека только одно реальное “Я”, его может сопровождать по жизни бесконечная толпа документальных “Я”, каждое из которых представляет какой-то аспект его личности, определенный соответствующим делопроизводителем»{25}. Эта мысль особенно верна в отношении советского общества (и других обществ советского типа), где, говоря словами румынского политического узника Герберта Зильбера, «первой и величайшей отраслью социалистической индустрии было производство досье»: «В социалистическом блоке люди и вещи существуют только в виде своих досье. Вся наша жизнь находится в руках тех, кто владеет досье, и строится теми, кто их составляет. Реальные люди — не более чем отражение своих досье»{26}.

Составление досье с первых лет было главным проектом Советского государства. На протяжении 1920-х гг. старательно собиралась социальная статистика, особенно такая, которая освещала «социальный состав» или «классовый состав» различных учреждений и групп населения. Эта статистика по сути представляла собой коллективный портрет «документальных Я»: она показывала, строго говоря, не количество бывших рабочих среди членов партии, а сколько из них считалось таковыми по документам. Цель столь интенсивной статистической работы можно определить в широком понимании как наблюдение и контроль за населением, хотя подтекст этих анахроничных терминов способен порой ввести в заблуждение{27}. Статистики, собиравшие данные в 1920-е гг. (многие из них были марксистами, но не большевиками), полагали, что участвуют в научном проекте. Стремление дать правительству четкое представление о населении страны путем создания и группирования «документальных Я» расценивалось как чрезвычайно прогрессивное{28}. Когда режим в 1930-е гг. практически прекратил систематизировать и анализировать данные, продолжая собирать их только в целях индивидуального надзора и внутренней безопасности, партийные интеллектуалы, несомненно, увидели в этом шаг назад.

Советские «документальные Я» обитали в личных делах, которые заводились на всех наемных работников, членов профсоюзов, партии и комсомола; в анкетах, содержавших ключевой классификационный вопрос о «социальном положении», которые приходилось заполнять по самым разным поводам; в автобиографиях, подшивавшихся в личное дело вместе с анкетой; во внутренних паспортах (их ввели в 1933 г.), где имелись графы «национальность» и «социальное положение»; а также в папках с «компроматом» на членов партии, полученным благодаря доносам, и в объемистых делах, которые органы внутренних дел заводили на отдельных людей, состоящих у них под надзором. В СССР сталинской поры «темные пятна» или подозрительные тени, почти неизбежные в личном деле любого человека, могли благополучно остаться там незамеченными на годы или даже навсегда, но при этом постоянно существовала вероятность, что в какой-то момент их извлекут на свет в качестве изобличающей улики.

По мнению Зильбера, чьи слова цитировались выше, «документальное Я» (формируемое бюрократом — составителем и хранителем досье) недоступно своему субъекту. Харре тоже считает, что «память документального Я» (в отличие от «памяти реального Я») «обычно не поддается самореконструкции»{29}, т. е. субъект не может ее ревизовать и редактировать. В общем и целом это, безусловно, верно. Мы увидим, однако, что в отношении советских «документальных Я» 1920-1930-х гг. необходимы кое-какие оговорки. Содержание этих «документальных Я» не было статичным и могло меняться в результате изменений государственной политики: например, приговоры, выносившиеся судами в начале 1930-х гг. по целым категориям уголовных (в действительности уголовно-политических) дел, несколько лет спустя были в законодательном порядке отменены, и это повлекло за собой занесение в личные дела новых записей — о снятии судимости{30}. Документы в личном деле того или иного человека могли быть изменены, если другой человек посылал донос с компрометирующей его информацией в бюрократическую инстанцию, где хранилось дело. Наконец, и у самих людей имелись некоторые возможности манипулировать своими личными делами. Таким образом, в составлении досье кроме государства принимали участие и отдельные индивиды, а стало быть, говоря о советской идентичности, непременно нужно учитывать «самоформирование» в смысле формирования своего «документального Я»[14].