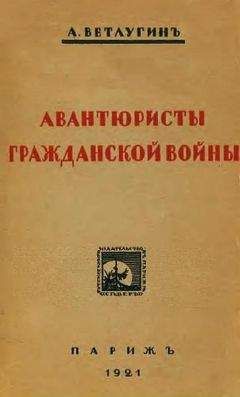

А. Ветлугин - Авантюристы гражданской войны

Помощь проекту

Авантюристы гражданской войны читать книгу онлайн

16

В этой главе используются материалы из текста "Положения о всероссийской чека", переданного журналистам "Жизни" в августе 1919 г. 23 августа (4 сентября) в газете (№ 99) была опубликована статья Семена Зубовского "Чрезвычайка о самой себе", в которой сообщалось: "Перед нами исторический, совершенно секретный документ — Положение о чрезвычайных комиссиях. Найдено оно в одном из советских учреждений только что освобожденной от большевиков местности, издано для руководства и, видимо, совсем недавно. <…> Помимо, однако, исторического значения, книга эта любопытна и в другом отношении. Ее можно было бы издать и смело рекомендовать как настольную книгу захватывающего интереса всем тем, кто в тылу Добрармии стал уже забывать об ее целях и нуждах и предался своим личным делам, освободив себя от всяких по отношению к ней и Родине обязательств. Перелистывая по вечерам страницы этой книги, обыватель воочию убеждался бы в том, что ожидает его и его близких в случае нового пришествия большевизма. Полезно прочесть некоторые страницы из этой книжки и всем тем, кто думает, что борьбу с большевиками внутри страны должны вести исключительно органы полицейской власти, что от обывателя ничего в этом отношении не требуется и что всякое заявление, сделанное им властям является неприличным доносом, умаляющим достоинство гражданина, а всякое оказанное содействие в борьбе с большевиками чуть ли не кладет пятно на весь его род". В статье приводится несколько цитат, которые затем, точно или с незначительными искажениями, войдут в очерк А. Ветлугина. Состав комиссии и сведения о ее создании взяты из открывавшего книгу "исторического очерка, из которого видно, что чрезвычайная комиссия впервые сконструировалась 7 декабря 1918 г., когда состоялось ее первое заседание, на котором она получила свое название" и "определила свою задачу следующим образом:

"Пресекать в корне все контрреволюционные и саботажные дела и попытки по всей России, выработать меры борьбы с ними и беспощадно проводить их в жизнь"… Какие же меры были выработаны и как они проводились в жизнь? Ответ на этот вопрос дается в главе "Что такое чрезвычайная комиссия?", откуда мы узнаем, что чрезвычайная комиссия есть боевой орган советской власти, действующий по внутреннему фронту гражданской войны, боевой орган коммунистической партии, несущий красное знамя коммунизма, боевой орган, который не судит, не милует, а испепеляет всякого, кто по ту сторону баррикад; в отчаянной схватке двух миров: буржуазного и коммунистического — нет третьего пути: кто не с нами, тот против нас, кто не по сю сторону баррикад, тот, вольно или невольно, расположился по ее другую сторону". Приводятся также цитаты, начинающиеся со слов "Полуторагодовая борьба с очевидной ясностью доказала всем…" и "Одно условие…". В 1921 г. в газете "Общее Дело", где сотрудничал А. Ветлугин, в очерке "Редкий документ" фрагменты третьего номера "Еженедельника Чрезвычайных комиссий", издававшегося Президиумом ВЧК, цитировал А. И. Куприн (7 ноября. — № 477).

17

"По утрам, в вестибюле "Адлон-Отеля", где в это последнее военное лето собрались все украинские, румынские и прибалтийские спекулянты, за мраморным столиком меж упитанной физиономией киевского ювелира и тщательно выглаженными брюками галацкого крупье, можно было заметить иезуитский профиль и неизменную трубку Карла Радека. Филера, присаживавшиеся рядом, получали полное разочарование: "коносамент", "Мэрковский кокаин", "тысяча гроссов" — и ни слова об интернационале, ни одного коммунистического термина.

Когда в конце сезона Радека все же переселили в тюрьму, он был прав в своем негодовании: его за пропаганду? Какой вздор.

В "Адлон-Отеле" смеялись все ювелиры" (№ 264. — С. 3).

18

Ср. с фрагментом из "Екатеринославских воспоминаний" Г. Игренева: "На этот раз к Екатеринославу подступил атаман Григорьев с взбунтовавшимися частями красной армии. Григорьев, кадровый офицер царской службы, играл заметную роль при петлюровском режиме в качестве командующего одной из украинских частей. При наступлении большевиков на Киев, он перешел на их сторону и был назначен начальником одной из красноармейских дивизий, наступавших на Крым и Одессу. Здесь он сразу отличился своими быстрыми военными успехами, которые заключались в занятии без боя эвакуируемых белыми местностей" (С. 242). См. также в ростовской газете "Жизнь" анонимный очерк "В красной Одессе": "Григорьев — бывший офицер царской армии, постепенно перекрашивающийся. Он был в рядах гетмана, затем в рядах петлюровцев. Когда он увидел, что царство этих негодяев, гетмана и Петлюры, непрочно, то сдался в плен с 30 гайдамаками красноармейцам. Он объявил, что был обманут, и ему поверили, дали сотню, и он вместе с красноармейцами организовал ядро армейской силы"; "Этот авантюрист собрал около себя большую силу, получил звание командира бригады и двигался дальше. Взяв Одессу, он вывез отсюда большую половину всего, что здесь было — всю мануфактуру, обувь и съестные припасы" (1919. — № 89. — 9(22) августа. — С. 3).

19

Судьба Келлера устрашила титулованных любителей власти… — См. о Келлере в воспоминаниях Лукомского: "Гетман, находясь в Киеве, передал всю полноту власти на Украине генералу графу Келлеру, принявшему, с согласия генерала Деникина, незадолго до того командование северной армией (в районе Пскова) и не успевшему выехать из Киева… Через несколько дней граф Келлер отказался от этого поста, мотивируя это тем, что Совет украинских министров не захотел ему подчиниться" (Архив Русской Революции. Т. 6. — С. 111). См. также в воспоминаниях Романа Гуля "Киевская эпопея (ноябрь-декабрь 1918 г.)": "Из газет узнали об убийстве ген. Келлера "при попытке бежать". И о том, как въехавшему на белом коне Петлюре подносили саблю убитого графа" (Архив Русской Революции, издаваемый И. В. Гессеном. Т. 2. — Берлин, 1921. — С. 78).

20

См. опубликованную А. Ветлугиным в 1919 г. в ростовской газете "Жизнь" заметку "В Киеве": "Кроме уже известного Зеленого, во главе восстания в Чернобыльском уезде стоит Струк, в Радомском — Соколовский. Струк — еще очень молодой человек, прапорщик военного времени, личность незаурядной энергии и силы воли, из повстанцев. Ему удалось создать дисциплинированные грозные полки, бьющие красных при всех столкновениях. Слабым местом армии Струка является полное отсутствие артиллерии, — иначе Киев был бы давно в его руках. В неоднократных прокламациях Струк заявлял себя полным сторонником Добровольческой армии, стоящим на платформе декларации генерала Деникина. Благодаря этому, кроме крестьян, к нему массами идет из городов интеллигенция" (№ 55. — 28 июня (11 июля). — С. 2).

21

Ср. с фрагментом о Махно из "Екатеринославских воспоминаний" Г. Игренева: "Когда наметилось резкое недовольство большевиками украинских крестьян и началось повстанческое движение, Григорьев объявил себя левым эсэром. Выставив лозунг: "Долой комиссаров и жидов! Да здравствуют истинные советы!" — Григорьев приобрел большую популярность среди своих солдат" (С.242).

22

Ср. с фрагментом о Махно из "Екатеринославских воспоминаний" Г. Игренева: "Снесшись предварительно с Махно, он снял свою дивизию с южного фронта и повел верных ему красноармейцев на завоевание Екатеринослава, где он должен был соединиться с Махно… Большевикам было чего бояться. Получив известие о приближении Григорьева, они решили эвакуировать город. В один вечер с быстротой молнии из Екатеринослава исчезли все советские деятели" (С. 242).

23

См. изложение "махновской" версии событий в книге П. Аршинова "История махновского движения (1918–1921 гг.)": "27-го июля 1919 г. в селе Септове, близ Александрии, Херсонской губернии, по инициативе Махно был созван съезд повстанцев Екатеринославщины, Херсонщины и Таврии. Согласно программе работ, съезд должен был наметить задачи всему повстанчеству Украины в связи с моментом. Съехалась масса крестьян и повстанцев, отряды Григорьева и части Махно — всего до 20 тысяч человек. Докладчиками были записаны Григорьев, Махно и ряд других сторонников того и другого движения. Первым выступил Григорьев. Он призывал крестьян и повстанцев отдать все силы на изгнание большевиков из страны, не пренебрегая в этом деле никакими союзниками. Григорьев не прочь ради этого соединиться с Деникиным. После, мол, когда иго большевизма будет низвергнуто, народ сам будет видеть, как ему устроиться. Заявление это оказалось роковым для Григорьева. Выступившие немедленно после него махновец Чубенко и Махно указали на то, что борьба с большевиками может быть революционной только в том случае, если она ведется во имя социальной революции. Союз со злейшими врагами народа — с генералами — будет преступной авантюрой и контрреволюцией. К этой контрреволюции зовет Григорьев, следовательно — он враг народа. Затем Махно публично, перед всем съездом, потребовал Григорьева к немедленному ответу за чудовищный погром, совершенный им в мае мес. 1919 г. в г. Елисаветграде, и за ряд других антисемитских действий. "Такие негодяи, как Григорьев, позорят всех повстанцев Украины, и им не должно быть места в рядах честных тружеников-революционеров", — так закончил Махно свое обвинение Григорьеву. Последний увидел, что дело принимает для него страшный конец. Он схватился за оружие. Но было уже поздно. Семен Каретник — ближайший помощник Махно — несколькими выстрелами из "кольта" сбил его с ног, а подбежавший Махно с возгласом "Смерть атаману!" тут же подстрелил его. Приближенные и члены штаба Григорьева бросились было к последнему на помощь, но на месте были расстреляны группой махновцев, заранее поставленной на страже" (Берлин: Издание "Группы Русских Анархистов в Германии", 1923. — С. 133–134).