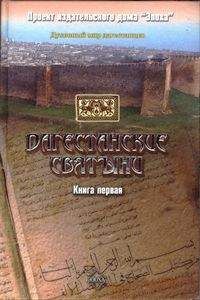

Амри Шихсаидов - Дагестанские святыни. Книга первая

Помощь проекту

Дагестанские святыни. Книга первая читать книгу онлайн

О том, что можно заказать любой переплет для книги, говорится в рекламном торговом каталоге «Фихрист ал-кутуб» за 1914 год: «Для принятия заказа необходимо с предельной точностью указать название книги, а также объяснить, какая форма переплета необходима или она вообще не нужна (по выбору заказчика)».

Однако большая часть сохранившихся переплетов сделана кустарным способом – очевидно, в целях экономии покупатели книг предпочитали не тратиться на переплеты и обклеивали бумажные обложки книг ненужными исписанными листами бумаги в несколько слоев.

Еще одна, пожалуй, самая главная общая черта – все рассмотренные экземпляры литографий написаны почерком, называемым «дагестанский насх», разработанным на основе широко распространенного в арабском письме почерка «насх», самого популярного почерка рукописных книг. «Насх» остается самым распространенным почерком на всем мусульманском Востоке вплоть до наших дней. В настоящее время почти все печатные шрифты (газеты, журналы, книги) создаются на его базе. Всеобщее признание почерк получил благодаря присущей ему четкости, ясности, сбалансированности и соразмерности буквенных начертаний и соединения их в слове, а также, что весьма важно, сравнительной легкости обучения.

В переписке книг обычно употребляется насх мелкий, реже – среднего размера и очень редко – крупный.

Впервые он упоминается под названием «почерк переписчиков» («калам ан-нассах»). Выделившись как отдельный стиль письма уже в конце VIII века и получив распространение к концу следующего, «насх» (или «насхи») возник как ясный, открытый и округлый почерк, он стал еще изящнее, когда стал употребляться в переписке Корана и лицевых списков других сочинений.

Традиционная этимология этого термина – «уничтожение, отмена, перечеркивание» в смысле «отменяющий другие почерки». Однако ряд арабских и персидских авторитетов объясняет его как «новый», «свежий».

Изобретателем почерка «насх» один из ведущих востоковедов России А.Б. Халидов называет братьев Ибн Мукла, один из которых, Мухаммад б. Али ал-Хасан ибн Мукла, был реформатором арабской каллиграфии и ввел также «пропорциональное письмо» («хатт мансуб»), при которой все буквы арабского алфавита приводятся в соответствие с геометрическими фигурами, а их величина соотносится с длиной первой и ключевой буквой арабского алфавита – алифа.

Арабская традиция, однако, различает множество самостоятельных почерков, которые классифицировались по функциональному признаку. Основными видами округлых курсивных канцелярских почерков, применявшихся при переписке книг и составлении документов, считались джалил, рихани, мухаккак, рика’, тавки’, йакути, хотя на самом деле их было более 20 видов.

В конце XIX – начале XX века в Египте и Казани типографии переходят на наборный способ книгопечатания как на более эффективный, дешевый и менее трудоемкий. Однако среди книг, изданных в Турции, еще очень много литографий – очевидно, здесь этот способ книгопечатания еще оставался ходовым в вышеуказанный период.

В 1910–1911 гг. М.-М. Мавраев приобрел литеры нескольких видов арабского шрифта, специальную бумагу, наборные машины и другое оборудование для печати наборным способом и начал печатать книги этим способом. Так, в 1911–1912 гг. было издано на арабском языке известное произведение по фикху его отца Мухаммада-Али Чохского «Маса’ил Чухийа» (объем – 71 стр.). В 1912–1913 гг. на арабском языке были изданы произведения выдающегося дагестанского ученого и поэта Гасана-эфенди ал-Ал-кадари «Джираб ал-Мамнун» и «Диван ал-Мамнун».

Необходимо отметить, что, несмотря на столь важное техническое усовершенствование, книги в типографии «Исламийа» М.-М. Мавраева в большинстве своем продолжали издаваться литографским способом. Наборный способ, введенный в действие М.-М. Мавраевым в 1911 г., не стал популярным и поэтому не прижился – люди, покупая книгу, хотели видеть в ней произведение каллиграфического искусства. Почерки многих переписчиков были настолько популярны и узнаваемы, что дагестанцы предпочитали покупать творение именно того или другого катиба.

Большое значение М.-М. Мавраев придавал рекламе своей книжной продукции, используя при этом все известные прежде приемы продажи и изобретая новые, ранее не известные в Дагестане. Он создавал все условия для того, чтобы удовлетворить требования клиента, среди которых были и ученые люди, владеющие несколькими языками, и простые горцы, едва освоившие арабскую грамоту, – М.-М. Мавраев никем не пренебрегал.

Применяя льготные условия продажи, а также продажи в рассрочку, М.-М. Мавраев получил возможность обеспечить своими книгами даже беднейшие слои населения Дагестана, ведь Коран и религиозная литература, так же как и грамматика арабского языка, наверняка были в каждом доме, а литография стоила дешевле, чем рукопись.

Говоря о значении издательской деятельности Мавраева, нельзя не отметить, что она была настолько многогранной и разнообразной, что ее будут еще долго изучать десятки исследователей. М.-М. Мавраев был не только книгоиздателем, он был еще и просветителем, и на этот путь он встал не только для того, чтобы приумножить свое состояние (хотя он преуспел и в этом).

Изучая печатное наследие типографии Мавраева, невольно проникаешься гордостью за наш край – край культурных и образованных людей, которые хотели знать новое, но при этом не забывать и старое, край с богатейшими традициями, которые дошли до нас сквозь века.

Мавраев как издатель был известен не только в Дагестане и на всем Кавказе, но и за границами Российской империи, он общался с известными издателями книг Востока, издавал книги в их типографиях, перенимал их опыт.

Судьба Мавраева сложилась трагически – он лишился своей типографии, много лет он был оторван от Дагестана, от своей семьи. Его творческая натура, энергия, знания не находили применения в Советском Дагестане – книгоиздательством он больше никогда не занимался.

Даже умереть на Родине ему было отказано – здесь он был не нужен, он так и остался для Советской власти «персоной нон грата» даже спустя столько лет.

Однако то, чему он придавал такое огромное значение, что любил и почитал всем сердцем, во что вложил столько труда и сил, осталось в Дагестане как напоминание о нем – книги.

Литература

1. Материалы Рукописного фонда Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, Фонд 15 (РФ ИИАЭ ДНЦ РАН – Ф. 15. Оп. 1) – Инв. №№ 241–244; № 93; № 1443; № 1032 (ч. 1); № 1032 (ч. 3); № 863 (ч. 2); № 863 (ч. 6); № 175; № 565; №№ 863 (ч. 4), 998, 1032 (ч. 2); № 863 (ч.5); №№ 863 (ч.1), 1020; №. 17; №№ 541, 564, 1335;№ 953; №№. 4, 96, 104, 362, 1024; № 16, 28, 261, 518, 534; № 1443;№№ 4, 96, 104, 362, 1024; № 1332;№ 509;№ 1016; № 1032 (ч. 3);№ 541, № 1335; № 1020, 863 (ч. 1); № 863 (ч. 3); №№ 998, 1042; № 1032 (ч.1); №№ 70, 1372,1374; №№ 391, 392, 593, 656, 945; № 85, 880; № 111; № 68; № 933; № 60, 69, 456, 604, 1039, 1192; № 895; Ф. 30. Оп. 2. Инв. № 65

2. Акимушкин О.Ф. Персидская рукописная книга // Рукоп. кн. в культуре народов Востока. М., 1987. Книга I. С. 330–406.

3. Гаджиев А.С., Абдулкеримов М.М. Из истории книгопечатания и распространения печатной книги в Дагестане (конец ХIХ – начало ХХ века) // Источниковедение средневекового Дагестана. Махачкала, 1986. С. 113–119.

4. Гусейнов З.К. Возникновение и развитие полиграфической промышленности в Дагестане // Проблемы развития экономики Дагестана. Выпуск IX Махачкала, 1971. С. 108–125.

5. Исаев А.А. Искусство оформления рукописной и литографированной книги Дагестана // Письменные памятники Дагестана XVII–XIX вв. Махачкала, 1989. С. 76–92.

6. Исаев А.А. Каталог печатных книг и публикаций на языках народов Дагестана. Махачкала, 1989.

7. Исаев А.А. Магомед-Мирза Мавраев и другие первопечатники Дагестана // Советский Дагестан. 1991. № 4 (156).

8. Исаев А.А. Магомед-Мирза Мавраев – первопечатник и просветитель Дагестана. Махачкала, 2003.

9. Исаев А.А. У истоков книги // Советский Дагестан. 1986. № 4. С. 75.

10. Каталог арабских рукописей ИИЯЛ им. Гамзата Цадасы Дагфилиала АН СССР. М., 1977. Вып. I.

11. Книговедение: энциклопедический словарь. М., 1982.

12. Назаревич А. В мире горской народной сказки (дагестанские тетради). Махачкала, 1962.

13. Печать Дагестана: справочник. Махачкала, 1983.

14. Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная традиция. М., 1985.

15. Халидов А.Б. Рукописная книга в арабской культуре // Рукописная книга в культуре народов Востока. М., 1987. Книга 1. С. 241–300.

16. Щеглова О.П. Иранская литографированная книга. Л., 1979.

17. The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Leiden – London. 1963. Volume II. Fasc. 25; 53–54; 71–72.

Магомед-Мирза Мавраев – первопечатник и просветитель Дагестана

А.А.Исаев

До середины XIX века в Дагестане не было типографии, и произведения дагестанских авторов, начиная с XI века, распространялись среди населения Дагестана путем переписывания или в устной передаче.