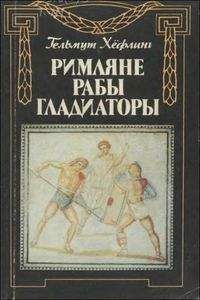

Гельмут Хёфлинг - Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима

Помощь проекту

Римляне, рабы, гладиаторы: Спартак у ворот Рима читать книгу онлайн

Впрочем, дружба эта дала первые трещины уже вскоре после их совместного вступления в должность в 70 г. до н. э. Они все время соперничали друг с другом, пытаясь затмить один другого. Как подчеркивает Плутарх, в год этого консульства расположение народа удалось завоевать Крассу, принесшему Геркулесу огромную жертву, устроившему угощение для 10 000 человек и раздачу трехмесячного запаса хлеба для всех граждан.

Так начался политический взлет миллионера, который десятилетием позже, в 60 г. до н. э., образовал вместе с Помпеем и Цезарем первый триумвират.

Но это не имеет уже никакого отношения ни к Спартаку, ни к восстанию рабов и гладиаторов.

Был ли «Интернационал рабов»?Относительно программы Спартака и значения его восстания историки придерживаются различных взглядов. При этом постоянно возникает вопрос о причине разрыва между фракийцем Спартаком и кельтом Криксом, а также о том, привели ли к расколу повстанцев их различные этнические, национальные интересы.

Предлагаемые гипотезы невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть сколь-либо убедительным образом. Недостаток источников, которыми мы располагаем, исключает, по-видимому, окончательное решение спорных проблем, связанных с восстанием Спартака.

Время от времени некоторые исследователи усматривают в восстаниях II и I вв. до н. э. проявления некоего «Интернационала рабов», который ставил своей целью объединение всего пролетариата античного мира в борьбе против тогдашней буржуазии и построение социалистического общества. Эту точку зрения критикует Фогт в упоминавшейся нами выше монографии.

Относительно всего этого периода Фогт предполагает некоторую координацию действий повстанцев в Италии и на Сицилии, считавшейся главным прибежищем беглых рабов.

Разнообразные возможности контактов и передачи сведений объясняют, каким образом распространялись искры мятежа. «И не нужно придумывать для этого какой-то «Красный Интернационал». К тому же на этом фоне солидарность рабов между собой в эпоху восстаний оказывается довольно слабой». Никогда не было между восстаниями четкой взаимосвязи, точно так же как никогда на выдвигалось и принципиального требования уничтожения рабства как социального института. «Стремления к преобразованию общества и хозяйства простирались лишь до требований раздела имущества, но не отмены собственности на средства производства, т. е. это был социализм раздела, а не обобществления». Свободный пролетариат, распавшийся на нищих крестьян и полуголодных горожан, никогда серьезно не поддерживал рабов. Хотя многие обедневшие крестьяне и поденщики присоединились к Спартаку, городской пролетариат продолжал относиться к восстанию враждебно. «Дикие грабежи свободных пролетариев, имевшие место во время обеих сицилийских войн, свидетельствуют об отсутствии пролетарского единства. Философские учения и мистические религии, утверждавшие принцип единства рода человеческого и равенства всех смертных перед лицом божества, не могли еще служить обоснованием пролетарского мировоззрения, объединяющего сех угнетенных в борьбе против существующего социального порядка. Все, в том числе и революционно астроенные граждане, были твердо убеждены в том, что рабы были, есть и будут. В такой изоляции рабам не оставалось ничего иного, как убивать своих господ и завладевать их имуществом, завоевывая силой свободу, в праве на которую им отказывал весь мир».

Образ жизни в войске Спартака, всегда справедливо делившего всю добычу, представлял собой типичный военный коммунизм. Планов же относительно переустройства общества у него, по-видимому, не было. «Целями были: возвращение рабов домой, борьба против Рима, установление связи с Сицилией; Италия же рассматривалась как театр военных действий, а не как страна, подлежащая преобразованиям».

Судьба рабов после восстания СпартакаРаспятие 6000 рабов из войска Спартака вдоль Аппиевой дороги, соединявшей Рим с Капуей, знаменовало окончание эпохи великих восстаний, но не эпохи рабства. Ибо, несмотря на свой размах, спартаковская война не раскрыла глаза римской аристократии на все значение «рабского вопроса». Отношение современников этих событий к рабам почти не изменилось, хотя к тому времени начали осторожно высказываться идеи сосуществования. Так, стоик Посидоний усматривал в жестокости отдельных хозяев, проявляемой ими в отношении собственных рабов, опасность для общества в целом. Кроме того, было сделано открытие, что раб также обладает душой и потому ему нельзя запрещать принимать участие в религиозных праздниках. Рабам предоставили также право организовать объединения, которые возникли повсеместно, причем право это существовало после того на всем протяжении римской истории, за исключением коротких периодов запретов.

С другой стороны, в социальном и экономическом порядке, построенном на рабстве, не изменилось почти ничего. То, что раб представляет собой товар, в I столетии до н. э. подтверждал и Марк Теренций Варрон (116-27 гг. до н. э.), римский землевладелец и ученый-энциклопедист, считавшийся образованнейшим римлянином своего времени. В одной из своих специальных книг он приводит следующую констатацию: для производства сельскохозяйственной продукции требуются люди и орудия. Все орудия или инструменты он подразделяет на говорящие, мычащие либо блеющие и немые. Под говорящими орудиями он понимает рабов, под мычащими или блеющими — животных, а под немыми — сельскохозяйственные орудия и инвентарь вроде телеги и прочего. По его учению рабы также представляли собой инвентарь, отличавшийся от безжизненных орудий, например вил, тем, что на него можно воздействовать психологически, а также тем, что обращаться с ним следует разумно, а не жестоко. Однако это воззрение нисколько не помешало ему подразделить скот следующим образом: на мелкий — овец, коз и свиней, крупный — коров, ослов и лошадей — и скот, необходимый для содержания двух вышеупомянутых видов, а именно: мулов, собак и… пастухов, т. е. рабов.

Конечно, не следует всех римских рабовладельцев стричь под одну гребенку, ведь их отношение не в последнюю очередь зависело от той области, в которой был занят раб. Хотя Цицерон придерживался тех же воззрений, что и прочие рабовладельцы, его истинная гуманность заставляла его обращаться с рабами по-человечески, даже по-дружески. Так, однажды он оплатил лечение своего любимого раба, страдавшего каким-то легочным заболеванием, а когда умер Соситей, его раб-чтец, он написал своему другу Помпонию Аттику: «Меня потрясло уже само предположение, что смерть раба могла так потрясти меня».

Хотя во время судебного следствия рабов продолжали подвергать пыткам, ибо римляне придерживались мнения, что иначе от них правды не добиться, первоначальное совершенно бессердечное отношение с течением времени, особенно в эпоху Империи, смягчалось.

Причиной тому были многие обстоятельства.

После того как Римская держава достигла своих наибольших размеров, завоевательные войны стали бессмысленными. Вместе с ними исчез и основной источник получения рабов, ибо там, где нет войн, нет и военнопленных. Давно уже из заморских стран не привозили такого числа людей, как это было в «старые добрые времена». Процветавшая некогда торговля людьми хирела все более по мере улучшения управления в самых отдаленных провинциях Империи. Однако поскольку главной основой экономической жизни с присущим ей ростом производства во всех отраслях продолжала оставаться рабочая сила раба, хозяин должен был обращаться с ним так, чтобы не нанести ущерба самому себе. Деятельность подобных дальновидных предпринимателей поддерживалась идеями стоической философии, представленной прежде всего великим римским моралистом Сенекой из Кордубы (Кордовы), миллионером и министром императора Нерона. Хотя своих рабов сам он на свободу не отпускал и не требовал этого от других, тем не менее он призывал относиться к ним с истинным сочувствием и обращаться с ними как с человеческими существами. В предназначенных к публикации «Нравственных письмах» к своему другу Луцилию он писал следующее:

«Я с радостью узнаю от приезжающих из твоих мест, что ты обходишься со своими рабами как с близкими. Так и подобает при твоем уме и образованности. Они рабы? Нет, люди. Они рабы? Нет, твои товарищи по рабству, если ты вспомнишь, что и над тобой, и над ними одинакова власть фортуны…

Изволь-ка подумать: разве он, которого ты зовешь своим рабом, не родился от того же семени, не ходит под тем же небом, не дышит, как ты, не живет, как ты, не умирает, как ты?..

Будь милосерден с рабом, будь приветлив, допусти его к себе и собеседником, и советчиком, и сотрапезником. — Тут и закричат мне все наши праведники: «Да ведь это самое унизительное, самое позорное!» А я тут же поймаю их с поличным, когда они целуют руку чужому рабу.