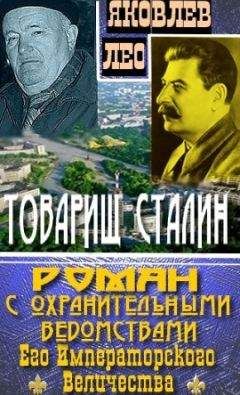

Лео Яковлев - Товарищ Сталин: роман с охранительными ведомствами Его Императорского Величества

Помощь проекту

Товарищ Сталин: роман с охранительными ведомствами Его Императорского Величества читать книгу онлайн

Тихая и спокойная речь «товарища из органов» убаюкивала совесть, но спать нашему герою совсем не хотелось. Он, опять-таки — вдруг, понял, что для него наступает личный момент истины. Он понимает, что занять гордую позицию типа: «никогда Воробьянинов…», здесь не получится. Бессмысленно также ссылаться на больную тещу. Нужно было думать, но думать очень быстро, а в его воображении, как в воображении умирающего от смертельного ранения севастопольского офицера времен Крымской войны, пронеслась вся его жизнь. Но не прошлая, как в сочинении Льва Толстого, а будущая:

Вот он съездит в Румынию и доложится этому милому «куратору» обо всем виденном и слышанном, может быть, даже «напишет оперу». А потом? Как он будет смотреть в глаза друзьям? Более того, «эти» могут потребовать, чтобы он писал оперу и обо всем, что обсуждалось на его кухне и на кухнях его друзей во время дружеских застолий и т. д., и т. п.

Но, допустим, что он придумает сейчас какой-нибудь жалкий предлог и наотрез откажется. Что будет дальше? Через год сыну поступать в институт. Поступит ли он или загудит в армию? Останется ли он сам в очереди на автомобиль и на улучшение жилищных условий, если он «их» сейчас отошьет? И вообще, что тогда будет? «Они» ведь могут…

Сидевший напротив него психолог из «органов» с легкой улыбкой читал его мысли. Дав ему их додумать, а его душе подвергнуться смятению, он ласково утешил страдальца:

— Вы же понимаете, что эта, можно сказать, общественная нагрузка будет одноразовой. Ну, не исключено, что когда вы поедете за границу в следующий раз, мы снова обратимся к вам с такой же небольшой просьбой.

А когда моральные бури в душе клиента на глазах у «кума» улеглись, чекист невзначай обронил:

— Кстати, мне кажется, что вы засиделись на должности старшего инженера. Не пора ли вам стать руководителем группы? Мы об этом подумаем…

Итогом встречи чекист был доволен: у группы, отправляющейся в преисполненный соблазнов, хоть и не вполне западный мир, теперь был один командир и один шпион, так что завет сконструированного Щедриным градоначальника Угрюм-Бурчеева был выполнен. Впрочем, шпионов, не знающих друг друга, в этой румынской группе могло быть и несколько, что было крайне полезно для последующего сопоставления информации.

Здесь был описан выход спецслужб на контакт, можно сказать, с девственником. Опытный зэк на его месте не мучился бы угрызениями совести, а немедленно принял бы все предложения «кума», как, например, Солженицын без долгих уговоров стал стукачом «Ветровым» и регулярно писал оперу. Жаль, что большинство этих «рапортов» не сохранилось, и ни один из них не вошел в собрание сочинений нобелевского лауреата.

Тоталитарные и авторитарные режимы стремятся постоянно увеличивать число стукачей в своих империях, и я полагаю, что число шпионов, указанное Угрюм-Бурчеевым (устами Щедрина), — далеко не предел. По некоторым сведениям, в начале семидесятых годов прошлого века их количество в совковой империи исчислялось тремя сотнями тысяч. У меня есть основания считать эту численность заниженной. В доказательство приведу вполне реальный случай, рассказанный мне моей сотрудницей.

Ей (этой моей сотруднице) в годы застоя «выделили» туристическую путевку в Болгарию. Как положено, она «обмыла» эту радость в своем коллективе, состоявшем из шести женщин (она была начальницей этой группы), каждая из которых проработала вместе с ней более десяти лет. Дружили, как говорится, домами, вникая во все трудности и житейские неурядицы, помогая друг другу их пережить.

Во время скромного застолья «на посошок» все веселились и шумно обсуждали условия поездки и досадовали, что очень мало постылых рублей разрешают поменять на заманчивые левы. Так же весело стали разрабатывать варианты добычи лишних левов. Возникло предложение что-нибудь продать из одежды, а потом сказать куратору, что забыла кофту или куртку на какой-нибудь экскурсии. Этот вариант тоже вызвал смех, так как в представлении совковых стареющих модниц София мало чем отличалась от Парижа с его королями и королевами стиля. Между делом, в процессе шутливого поиска выхода из этого исхода моя сотрудница обмолвилась, что единственная ценность, которой она владеет, это царский червонец. Покойная бабушка берегла себе «на зубы», да так и не собралась озолотить свою улыбку. Но, мол, как его провезти и как потом продать. Еще раз посмеялись, представив путешественницу с червонцем за щекой, преодолевающую ужасные досмотры. На том и разошлись.

А две недели спустя, вдали от родного города, погранично-таможенный майор Пронин, прежде чем пропустить ее в предбанник свободного мира, поднял на нее свои тоже весьма усталые, но внимательные глаза и проникновенно спросил:

— А не везете ли вы с собой, случайно, золотой царский червонец?

— Нет, конечно, — машинально по-деловому ответила она и лишь потом сообразила, что за столом в ее старой доброй конторе среди шести человек, давно трудившихся бок о бок, была всё-таки стукачка. Уяснив это для себя, она по возвращении перевелась в другое подразделение, наивно полагая, что от этого что-либо изменится. Таким образом, совковая реальность превзошла самые смелые ожидания Щедрина: режим самоорганизовался по схеме «пять человек и один шпион».

Тех, кому захочется более глубоко окунуться в атмосферу вербовки штатной и нештатной агентуры в совковый период, я отсылаю к книге «Спокойной ночи», в которой ее автор — Абрам Терц (Андрей Синявский) — отразил свой личный опыт принудительно-добровольного общения с КГБ, поскольку мне — автору этих строк — не пришлось побывать в шкуре вербуемого, и всё, о чем здесь говорилось, было услышано за рюмкой чая через многие годы после описанных событий, когда обсуждать эти вопросы стало безопасно. Из собственной жизни я могу привести лишь один случай. Мой относительно солидный вид ввел в заблуждение институтское руководство, и я на первом же курсе оказался кем-то типа старосты в одной из групп первокурсников. Было это в 1951-м. После первого семестра одного из студентов моей группы начальство без видимых причин решило отчислить, и им потребовалось формальное согласование со мной (как представителем студенческой общественности). Я потребовал объяснений, а когда их мне не дали, наотрез отказался визировать приказ, после чего был вызван к парторгу института, носившего грузинскую фамилию. Назову его по созвучию с его паспортными данными — Саакадзе. Выслушав мои претензии, Саакадзе сказал:

— Вам это знать необязательно. Но вы — человек молодой, и вам уже сейчас следует решить, будете вы с нами или не с нами.

— Мне бы хотелось быть самому по себе, — не задумываясь ответил я.

— Что ж, попробуйте. Не уверен, что это у вас может получиться, — завершил нашу беседу Саакадзе.

В общем, однако, получилось. Я прожил жизнь, не общаясь с «органами», уклоняясь от этого общения, даже когда оно требовалось по службе, не оформлял допуска, не пользовался возможными загранкомандировками и т. п. А тогда в институте меня сразу же «освободили» от «почетных» обязанностей, и мой сменщик на ответственном посту сразу же «санкционировал» исключение соученика. Возможно, разговор с Саакадзе не прошел бесследно, и где-то на моих делах была поставлена какая-то закорючка. У «них» ведь всегда была система каких-то тайных знаков: я помню, как топтун на одной из проходных на Старой площади, куда я был вызван во внеурочное время и без заказа пропуска для каких-то срочных профессиональных справок, долго читал мой паспорт, включая паспортные правила на последних страницах, с усердием, достойным попыток прочитать Марселя Пруста или «Улисса». Что он там искал, мне не ведомо.

Тем не менее, случай с Саакадзе я запомнил не как проявление личной «диссидентской» доблести, а по причине угрызений совести. Дело в том, что на распределении перед окончанием института мне, не имевшему ни единой четверки в матрикуле, не только не дали, как положено, права первоочередного выбора направления на работу, но и стали насильно совать какой-то объект в тех краях, где вожди когда-то из искры разжигали пламя. Я не стал сдерживать эмоций. И когда ректор поинтересовался, что всё-таки мешает мне принять это назначение, я сказал, что у меня нет никого, кроме больной туберкулезом матери (это было правдой), и везти ее в те благодатные края я не могу. И тут вдруг подскочил Саакадзе со словами:

— Но там же очень здоровый континентальный климат, благоприятный для лечения туберкулеза.

Это был май 1956 года, и я немедленно задал ему вопрос, уже не содержавший никакой опасности для спрашивающего:

— Это вы, наверное, в краткой биографии Джугашвили вычитали?

Саакадзе побледнел и молча покинул ректорский кабинет.

Вот за это потом меня стала мучить совесть, потому что я понимал, что после нашего первокурсного разговора он не сделал мне ничего такого, что сделать мог, а может быть, даже был обязан сделать по их «тайным» правилам.