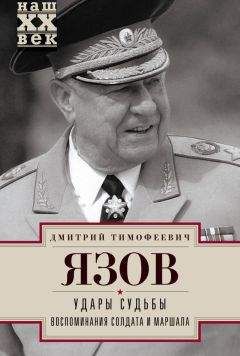

Дмитрий Язов - Маршал Советского Союза

Помощь проекту

Маршал Советского Союза читать книгу онлайн

Батальон ВДВ для охраны здания Верховного Совета РСФСР был направлен по просьбе Ельцина генерал-лейтенантом Грачевым, который доложил мне об этой просьбе. Я дал согласие, и он по радио, когда дивизия была еще на марше, передал приказ генерал-майору А.И. Лебедю. Охрана возле здания была постоянной, танковые подразделения находились там до 22 августа.

Леканов вновь спросил:

– Когда вы осознали, что это государственный путч и переворот?

– Как можно называть это государственным переворотом? На законодательную власть Союза и республик никто не покушался. Не было ни военного, ни гражданского переворота Президент сам говорил по телефону, что ему звонил Ельцин высказывал мысль, что Россия тоже хотела бы воздержаться от подписания договора. Потому и выехала к нему группа товарищей, чтобы предостеречь от ошибки. Но Горбачеву во что бы то ни стало хотелось подписать антинародный документ о развале Союза.

– И тогда вы решили отвести войска? С 21 августа вы практически встали на путь покаяния?

Решение о выводе войск было принято вечером 20 августа. Если объективно проанализировать события этих трех дней, то напрашивается вывод: армия не участвовала в каком-то подавлении демократии. Широко разрекламированные «баррикады» не смогли бы остановить танки и БМП. Позже А.Н.Яковлев признается: «У меня было такое ощущение, что мы вышли в поле, а противник так и не явился».

Затем Леканов предложил прерваться, якобы на обед. Но мне разрешили выйти из комнаты, лишь когда он закончил прослушивать кассеты. Столичная «демократия» продолжала возводить надолбы лжи, и вскоре появились телевизионные репортеры. Они начали меня уговаривать обратиться с покаянной речью к Горбачеву, дескать, для защиты от статьи, которую вам «шьют». Мол, все средства хороши, Дмитрий Тимофеевич, особенно выбирать-то вам и не приходится.

И под влиянием усталости я поддался на их уговоры, «Покаянное кино» подали как часть допроса. И «Шпигель» и прокурор посчитали их доказательством «совершенного преступления» по расстрельной статье – измена Родине…

И вот я снова в комнате-«камере» вспоминаю картинки горбачевской эпохи. Какие обжорные презентации и юбилеи устраивали «новые русские». Вот уже появились новые веяния в оформлении банкетов. По черной икре обязательно красной икрой лозунги: «Российской демократии – слава!», «Слава Горбачеву!». Были и другие варианты, но все равно красной икрой по черной: «Михаил Сергеевич, до встречи в Тель-Авиве!»

…В первом часу ночи 23 августа майор из охраны полушепотом приказал:

– Поднимайтесь, мы уезжаем.

Я задал естественный вопрос:

– Куда?

– Этого я не знаю, прошу не мешкать. – И положил на тумбочку яблоко. – Возьмите, возможно, ехать придется долго.

И снова машина с ревом разрывала тишину в округе. За ней следовал автобус с вооруженной командой, три «Волги», замыкали колонну еще один автобус с вооруженными курсантами, машина с врачами и несколько автомобилей различного назначения.

Ехали в сторону Твери. Несмотря на то, что я уже трое суток не спал, в сон не клонило. Справа и слева от меня на заднем сиденье размещались вооруженные офицеры, сидящий рядом с водителем офицер держал между ног автомат.

Проехали Клин. Может, мы едем в Ленинград, в знаменитые «Кресты»? Перед глазами маячила разделительная полоса на дороге. Я еще подумал, что эта полоса разделяет мое прошлое от совсем не ясного будущего. Снова я предался воспоминаниям, чтобы согреть свою душу среди этой бесовщины, дурмана лжи.

* * *…Июль 1942 года. Нам, курсантам, присвоили офицерские звания. Я стал лейтенантом.

В ночь с 17 на 18 июля нас погрузили в вагоны на станции Солнечная, и мы поехали на Запад. На фронт. Вскоре мы прослышали, что едем на Волховское направление.

Что мы знали тогда о героической обороне Ленинграда? Естественно, наши знания складывались из сообщений Совинформбюро и политзанятий, которые проводились с учетом событий на фронте. Эти занятия проводила с нами комиссар батальона курсантов старший политрук Блинова.

Мы знали, что Волховский фронт был образован после разгрома немецко-фашистских захватчиков под Тихвином 4-й отдельной армией генерала К.Мерецкова. 8 ноября 1941 года фашисты захватили было Тихвин, отрезав последнюю железнодорожную магистраль, по которой шли грузы к Ладожском у; озеру для Ленинграда. Наступление врага было остановлено 4-й и 54-й армиями во второй половине ноября. Попытки гитлеровцев прорваться через Тихвин к реке Свирь, а также через Волхов – к Ладожскому озеру провалились. Замысел соединиться с финнами и полностью блокировать Ленинград остался на бумаге.

Действия советских войск под Ленинградом и в районе Демьянска весной 1942 года не дали возможности фашистскому командованию перебросить часть сил группы армий «Север» на южное направление. Руководство вермахта планировало возобновить штурм Ленинграда. План этой операции обсуждался гитлеровской ставкой. Было принято решение для усиления 18-й армии перебросить соединения 11-й немецкой армии из Крыма и несколько дивизий из Западной Европы.

Естественно, мы, выпускники, тогда не знали, что 19 июля генеральный штаб сухопутных войск Германии информировал командование группы армий «Север» о соображениях начать наступление на Ленинград, установив связь с финнами севернее Ленинграда и тем самым изолировать Балтийский флот, лишив его всех баз. В течение месяца группа армий «Север» тщательно готовилась к проведению операции, получившей новое название – «Нордлихт».

Из политинформации, которую мы регулярно получали по пути следования на фронт, мы также знали о событиях на всех фронтах Великой Отечественной войны. До сих пор помню, как 4 июля 1942 года «Правда» опубликовала сообщение Совинформбюро «250 дней героической обороны Севастополя». В нем говорилось: «Последние 25 дней противник ожесточенно и беспрерывно штурмовал Севастополь с суши и с воздуха. Отрезанные от сухопутных связей с тылом, испытывая трудности с подвозом боеприпасов и продовольствия, не имея в своем распоряжении аэродромов, а стало быть, и достаточного прикрытия с воздуха, советские пехотинцы, моряки, командиры и политработники совершили чудеса военной доблести и геройства в деле обороны Севастополя…»

Чуть позже от родственников я узнаю, что мой двоюродный брат Илья Михайлович Язов, закончивший ускоренный курс Томского артиллерийского училища, пал смертью храбрых при обороне Севастополя. В семье Ильи я жил, когда учился в Лагушино в пятом классе. Замечательная была семья. Дядя Михаил Александрович служил на флоте, был высокообразованным для своего времени человеком, гордился своими сыновьями. И вот уже в 1942 году погибли Семен, Петр и Илья, а Михаил вернулся с фронта с простреленным легким. Вскоре он умер…

Удивительно, как будто бы рок висел над родом Язовых. Мужья всех сестер погибли на фронте. Федор, Григорий, Сергей, Петр…

Наш воинский эшелон прибыл в Малую Вишеру. По лесным тропам добрались мы до полевого управления кадров Волховского фронта. Утром нас, человек 130 из 600 вчерашних курсантов, поездом отправили до станции Глажево, откуда мы пешком добрались до деревни Оломна, где располагался отдел кадров 54-й армии. И здесь нас долго не задержали. Офицер-кадровик назвал фамилии 35 офицеров, направленных для прохождения службы в 177-ю стрелковую дивизию. Мы получили приказ добраться до станции Погостье, где оборонялась дивизия. Нам предстояло по бревенчатой гати пройти 50 верст. Здоровые, уверенные в себе и победе, мы это расстояние преодолели менее чем за сутки. Последние километры мы прошли без привала, в сопровождении офицера дивизии. На небольшой полянке он разрешил нам перекурить, а сам спустился в землянку. Минут через десять из землянки вышел полковник Андреев, начштаба дивизии. Он на ходу бросил сопровождающему офицеру: «На поляну молодняк, в лес!» Под ногами хлюпала коричневая болотная жижа, над заболоченной поляной стоял редкий туман, и чахлые сосенки вздрагивали от отдаленных разрывов снарядов.

Вскоре на поляне в сопровождении прокурора дивизии появился командир дивизии полковник А.Г. Козиев, начштаба подал команду: «Смирно!» Через минуту перед строем вывели младшего лейтенанта, председатель военного трибунала зачитал приговор. Из него мы поняли, что младший лейтенант Степанов смалодушничал, во время атаки немцев в районе Винягловского шоссе бросил взвод. Правда, взвод и без командира отразил атаку, удержав позиции. И вот сейчас Степанову огласили приговор: «Расстрелять!»

Особист подвел приговоренного к вырытой в болоте яме и хладнокровно привел приговор в исполнение. Как подкошенный упал младший лейтенант в яму, окропив брызгами крови офицера.

Перед тем как распределить нас по полкам, комиссар дивизии полковой комиссар Е. Дурнов рассказал нам о боевом пути дивизии. Мы узнали, что 177-я дивизия, в которую мы прибыли, была сформирована в марте – апреле 1941 года на базе двух запасных полков Ленинградского военного округа в городе Боровичи.