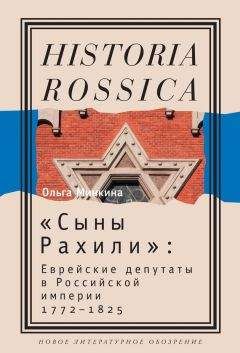

Ольга Минкина - «Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской империи. 1772–1825

Помощь проекту

«Сыны Рахили». Еврейские депутаты в Российской империи. 1772–1825 читать книгу онлайн

Содержание и оформление документов во многом диктовались формальными требованиями и предпочтениями адресатов. К тому же нанятый тем или иным евреем-просителем писарь (русский или поляк) мог выступать в качестве соавтора (а то и основного автора документа) – человека, который «сие прошение со слов просителя (по словам точным просителя) сочинял и переписывал» (типовая формула). Однако в нашем распоряжении имеются и документы, в которых такое указание отсутствует, и документы, собственноручно написанные евреями на русском языке.

Для выражения своих требований еврейские лидеры использовали два основных стилистических модуса, совпадавшие с приемами господствовавших литературных течений того времени. Первый комплекс риторических приемов связан с официальной и «патриотической» риторикой, использует идеи служения государству.

«Служба» на «благо Отечества» ассоциировалась в еврейских прошениях с поставками для армии и разведкой. Однако наиболее полное выражение темы «службы» мы находим в текстах, описывающих деятельность еврейской депутации при различных административных структурах. Депутаты, очевидно воспринимая себя в качестве государственных служащих, использовали для характеристики своей деятельности выражения «служба», «обязанность», «должность», которую они как «верноподданные» выполняли с «усердием», «честностью» и «преданностию».

Другой эстетической стратегией для оформления еврейских просьб и проектов было использование приемов, характерных для сентиментализма. В этом ключе был решен не только текст знаменитого «Вопля дщери иудейской» Лейбы Неваховича, но и прошения, казалось бы, далеких от российской изящной словесности купцов и кагальных, не говоря уже о еврейских депутатах и поверенных. Ключевыми для данного стилистического модуса являются утверждения о «невинности», «невинном страдании» евреев, которое требует от сановных адресатов действий, основанных не на формальном праве, а на «сострадании» и «обязанности человечества» (человечности). Проситель-еврей, очевидно, понимал смысл указов, которые зачастую привлекались им для подкрепления совершенно противоположных этому смыслу утверждений. Он предлагал власти принять это прочтение, апеллируя к таким категориям, как «милосердие», «человеколюбие», «справедливость», приписываемые адресату.

При этом данный тип нарратива ни в коей мере не является «нарративом ассимиляции». «Патриотическая», «сентиментальная» и «просвещенческая» риторика используется в нем для защиты ценностей еврейского общества, например еврейской одежды.

Следующей группой документов являются источники на древнееврейском языке: пинкасы общин и внутриобщинных объединений, постановления и воззвания о сборе денег, переписка депутатов с кагалами. Часть этих материалов опубликована[111], часть отложилась в составе делопроизводственных материалов[112]. Так же как и «высокая» литература, как традиционная раввинистическая, так и произведения «маскилим», эти документы были написаны не на разговорном языке – идиш, а на древнееврейском. Это обуславливало определенные особенности текста, такие, например, как включение языковых клише и цитат из Библии и Талмуда. Документы кагала и переписка депутатов с кагалами иногда, по требованию властей, стремившихся к контролю над еврейскими общинами, дублировались на русском языке. Это требование было закреплено «Положением о евреях» 1804 г., однако на практике выполнялось редко.

Библейские и талмудические выражения соседствуют с заимствованиями из русского языка, большинство из которых относится к пласту бюрократической лексики: «уезд», «губерния», «комитет», «пункты», «просьбы». Использование библейских цитат имело особый смысл. Тем самым указывалось на особую значимость «еврейской политики» не только в социально-экономической, но и в духовной жизни российского еврейства конца XVIII – начала XIX в. Символические аспекты политики, способы говорить и думать о власти трудно и почти невозможно отделить здесь от «практических» действий еврейских общинных лидеров. Взаимодействуя с внешней властью, они одновременно конструировали основанный на библейском тексте нарратив о своей деятельности.

Изложенные ниже наблюдения верны, по крайней мере, по отношению к еврейской депутации 1812–1825 гг. Документы депутации, равно как и документация кагалов, связанная с депутатами, четко разделяются на две группы. Первая, официальное делопроизводство депутации и кагалов, предназначенное для предъявления российской администрации, включает документы на русском языке, чаще всего построенные по формуляру бюрократического делопроизводства, в ряде случаев на бланках Министерства духовных дел и народного просвещения. Такого рода документы отложились в фонде виленской еврейской общины[113]. Наряду с официальной перепиской на русском языке депутаты вели переписку на древнееврейском с кагалами, раввинами, цадиками и частными лицами из числа еврейской элиты. Эта неофициальная переписка постоянно вызывала подозрения властей, часто конфисковывалась и перлюстрировалась. На основании этих документов депутаты и их корреспонденты обвинялись в организации беспорядков среди еврейского населения[114]. Так, в 1824 г. виленский еврей Хаим Нахман Перцович был привлечен к следствию за «предосудительную» переписку, которую он вел с еврейским депутатом Михелем Айзенштадтом. Он признался, что «письмо сие истребил»[115]. Аналогичным образом поступал в том же году еврей из Дубно, некто Скульский, утверждавший на следствии, что письма депутатов «уничтожил и не упомнит содержания оных»[116]. Можно предположить, что эта практика была весьма распространенной. Таким образом, на сохранность документов на древнееврейском языке, связанных с депутацией, влияла и политика властей, расценивавших как противоправные действия те взаимоотношения депутатов с еврейским населением, которые осуществлялись вне сферы административного контроля.

Количество мемуарных источников, в которых прямо упоминаются еврейские депутаты, невелико. Сведения о еврейской депутации 1785 г. содержатся в памфлете Шломо Беннета, который был весьма неординарной для еврейского общества того времени личностью[117]. Сюжет о еврейской депутации появляется в записках Беннета в связи с описанием личных бед мемуариста, потерпевшего большие убытки из-за запрета евреям на производство алкоголя. Эти и другие притеснения, по мнению Беннета, способствовали консолидации еврейского общества и избранию депутации[118]. Далее в ярких красках описываются результаты деятельности депутатов в Петербурге. Описание деятельности депутатов и хода рассмотрения их жалоб в Сенате в записках Беннета в целом совпадает с данными упоминавшихся выше материалов Сената[119]. Это доказывает высокую степень информированности еврейского общества о деятельности депутатов.

Абрам Соломонов, в 1820–1825 гг. официально занимавший должность письмоводителя и переводчика при еврейской депутации[120], включил в изданный в 1846 г. памфлет «Мысли израильтянина» автобиографический очерк «Жизнь сочинителя». По словам Соломонова, лучшим периодом в его жизни были годы, проведенные «в славной столице, так сказать, в большом политическом свете»[121]. Особый интерес представляет в воспоминаниях и памфлете Соломонова характеристика депутации как части государственного аппарата, законного «начальства» мемуариста[122]. Вопреки установившемуся к тому времени в правительственных кругах мнению о «неблагонадежности» еврейской депутации, Соломонов пытался представить ее полезным и важным элементом в системе управления евреями, проводником «благотворных» мер, направленных на сближение евреев с окружающим населением[123].

К тому же кругу «просвещенных» евреев принадлежал и другой мемуарист, личный секретарь З. Зонненберга Ицхак Сассон. В воспоминаниях Сассона представлена любопытная, но, скорее всего, обусловленная личным отношением автора характеристика Зонненберга как человека невежественного, недалекого и вспыльчивого, интригана и доносчика, враждовавшего с остальными депутатами, которые платили ему тем же[124]. Представляют интерес также не поддающиеся верификации эпизоды, рисующие отношение к депутатам со стороны различных групп еврейского общества.

Переходя к мемуарам представителей российской администрации, следует отметить, что сколько-нибудь значительное внимание еврейским депутатам уделил только Г.Р. Державин. Данные записок Державина, красочно описывавшего «разные происки» еврейских депутатов во главе с Ноткиным, с конца XIX в. стали предметом ожесточенных споров в историографии. Эти идеологически окрашенные споры велись в основном между оценивавшими эти сведения как полностью заслуживающие доверия и даже развивавшими интерпретацию Державина историками официального направления, такими как Н.Н. Голицын[125] и М.Ф. Шугуров[126], и представителями русско-еврейской историографии, в особенности Ю.И. Гессеном, объяснявшим отношение Державина к еврейским депутатам, и в частности к Ноткину, «старческим озлоблением сановника на покое»[127] и на этом основании опровергавшим его данные как недостоверные. Нам, со своей стороны, представляется целесообразным выделить в записках Державина нейтральные с точки зрения основной тенденции элементы. Другим возможным методом анализа записок Державина может быть подход к этому тексту как литературному, вопреки его сухому деловому стилю.