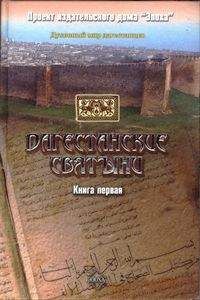

Амри Шихсаидов - Дагестанские святыни. Книга первая

Помощь проекту

Дагестанские святыни. Книга первая читать книгу онлайн

На рубеже эры Дербент становится важным военно-политическим и торгово-ремесленным центром Восточного Кавказа. Становлению Дербента как города в это время способствовало, наряду с другими внешними и внутренними причинами и факторами, усиление с последних веков до н. э. торгового значения Прикаспийского пути, известного античным писателям под названием Caspia via («Каспийский путь»), активизация всей международной торговли с эллинистического времени между центрами и периферией античного мира. По сообщению Страбона, по этой международной трассе активную караванную торговлю вели прикаспийские племена, которые перевозили «на верблюдах индийские и вавилонские товары, получая их от армян и мидян». Огромная роль в этих торговых связях отводилась сарматскому племени аорсов, обитавших в Северном Прикаспии и нижнем Подонье, и албанскому племени каспиев, специализированно занимавшихся караванной торговлей, разведением верблюдов, рыболовством. С конца II – начала I в. до н. э. начинается резкое увеличение потока парфянских серебряных монет-драхм в Кавказскую Албанию и поступление их отсюда через Приморский Дагестан в Нижнее Поволжье и на Северный Кавказ.

Прикаспийский путь на юге выводил к Экбатанам (Хамадан) – крупнейшему центру на Великом Шелковом пути, а на севере, в низовьях Терека, он имел ответвление – дорогу, ведущую в центральные районы Северного Кавказа и далее в Причерноморье, на Боспор. О функционировании северного участка Прикаспийского пути – от Терско-Сулакского междуречья до Нижнего Поволжья – свидетельствуют находки античных амфор в ногайских и калмыцких степях, а также поселения, могильники и отдельные комплексы предметов сарматского времени на территории Северо-западного Прикаспия. В последующую, раннесредневековую, эпоху эта дорога засвидетельствована уже арабскими авторами IX–X вв. как важнейшая международная караванная трасса, ведущая из Передней Азии и Закавказья через Дербент (Баб ал-абваб), Семендер, Беленджер и далее по прикаспийским степям в Итиль – столицу Хазарского каганата.

Важным посредником в этих торговых контактах Севера и Юга выступал Дербент. Об этом, например, говорят найденные при раскопках многочисленные египетские и сирийские стеклянные и фаянсовые украшения, бусы из балтийского янтаря и провинциально-римские фибулы, другие находки. Особый интерес представляют костяная фигурка женщины, которая была привезена из далекой «златообильной» Бактрии, и обнаруженный близ Дербента клад бронзовых предметов, в который, помимо украшений, посуды, входили и около 20 монет могущественного правителя Египта Птолемея III Эвергета (246–222 гг. до н. э.). Это пока самый ранний на Кавказе клад эллинистических монет и единственный в этом регионе клад монет Птолемеев Египта.

Сведения античных авторов – Геродота, Плиния, Страбона, Марцеллина, а также ряд археологических фактов и, прежде всего, доказанное специалистами функционирование Узбоя (древнего русла Амударьи, впадавшей в Каспий) в VII в. до н. э. – IV в. н. э. позволяют говорить о мореплавании на Каспии уже в ахеме-нидское и раннеэллинистическое время. Значение морской торговли на Каспии возрастает в последних веках до н. э. – первых веках н. э. Примечательно, что в списке населенных пунктов Кавказской Албании, приведенном в «Географии» Клавдия Птолемея с указанием их точных координат, несколько выделенных им городских центров, обозначенных термином «полис» (Телайба, Гел-да, Албана, Гайтара, Барука), расположены у морского побережья и на примерно равноудаленном друг от друга расстоянии. Это отражает историческую реальность, нашедшую археологическое проявление в местоположении крупных городищ, и подчеркивает их торгово-экономическую значимость, привязанность к международному Прикаспийскому пути и возможную роль некоторых из них как портовых центров.

Страбон, ссылающийся на Аристобула и Эратосфена, которые, в свою очередь, заимствовали информацию из отчета селевкидского флотоводца Патрокла, который ок.282 г. до н. э. «плавал кругом в Каспийском море», а также Плиний со ссылкой на Варрона сообщают о торговой трассе через Каспий из Окса (Узбой=Амударья) в Албанию к реке Куре и далее в Эвксинский Понт (Черное море). Позднее их дополняет Аммиан Марцеллин, который, рассказывая о Гиркании (араб. Джурджан) – важнейшей области Южного Прикаспия, сообщает, что «… многие живут здесь также и морской торговлей… Кроме многих незначительных городов, гирканы имеют два значительных, расположенных на берегу моря: Саканда и Сараманна». Естественно полагать, что названные наиболее крупные, приморские города Гиркании вели морскую торговлю не только (и, очевидно, не столько) по южному побережью Каспия, но и с более отдаленными прикаспийскими областями как на восточном, так и на западном побережьях. Важно указать и на то, что Клавдий Птолемей помещает один из населенных пунктов Албании – Барука – у устья Куры.

Рука об руку с торговлей шла политика. Коммерческие интересы, стремление к установлению контроля над торговлей и важнейшими торговыми трассами являлись одними из главных стимулов международной политики древности и средневековья, побуждавших племенных вождей и державных государей как на военные, так и на мирные внешнеполитические акции.

Дербент. Кладбище Кырхляр

Преемниками Рима и Парфии в борьбе за Кавказ в раннем средневековье стали Византия и Сасанидский Иран. В V–VI вв. иранские «цари царей» (шахиншахи) развернули на Восточном Кавказе грандиозное фортификационное строительство – возведение укрепленных городов, крепостей, так называемых «длинных стен», которые должны были защищать северные рубежи их державы от новой волны кочевников – на этот раз от нахлынувших тюркских племен гуннов, савир, тюрок, хазар. Одним из первых таких оборонительных сооружений, призванных противостоять воинственным гуннам, стали возведенные в 440-х гг. в правление шаха Йездигерда (439–457 гг.) сырцовые укрепления Дербента – цитадель на вершине дербентского холма и стена, полностью перекрывшая проход между морем и горами. Как показали археологические исследования этой оборонительной линии, эти стены имели толщину около 8 м. В 20 км южнее Дербента был сооружен опорный военно-стратегический пункт – город-крепость, получивший название Шахристани Ездигерд (что можно перевести с иранского как «Ездигердград») и возведенный, как сообщает древняя сирийская хроника, по приказу шаха Ездигерда II в области Чор. Ныне руины этого древнего города, расположенного в окрестностях пос. Белиджи, исследуются Дербентской археологической экспедицией.

Монументальным свидетелем той эпохи и выдающимся памятником оборонительной архитектуры являются каменные укрепления Дербента, которые и ныне, спустя полторы тысячи лет после их сооружения, поражают своим величием и мощью. Как и сотни лет назад, так и в наши дни каждый, побывавший в Дагестане, непременно посещает Дербент, чтобы своими глазами увидеть величественные стены и многие другие исторические достопримечательности этого древнего города.

Впечатляющие, грандиозные Дербентские укрепления породили немало легенд о них. С ними, например, отождествлялась стена-плотина, «Железные ворота», якобы возведенные Искендером Зу-ль-Карнайном (Александром Македонским) для защиты цивилизованного мира от набегов диких и свирепых племен Йаджудж и Маджудж (библейские Гог и Магог; см.: Иезекииль, 38,2; Откровение Иоанна, 20, 7). Эта легенда, получившая широкое распространение на христианском и мусульманском Востоке, приведена в Коране (сура «аль-Кахф», 97–98). А выдающийся Низами Гянджеви (1140–1202 гг.) в своей поэме «Искендер-наме», в главе, посвященной походу Искендера в Дербент, рассказывает о возведении им здесь «гранитно-булатной стены»:

Царь велел – и с войсками проход перевала

Заградили хазары. Гранитная встала

На пути каменистом и узком стена,

И булатом была она вся скреплена

И тяжелым свинцом меж высоких утесов,

Ибо царь всех искуснейших каменотесов

И умелых вершителей горных работ

Вел с собой: обо всем был он полон забот.

И готова была всем набегам препона.

Царь собрался в свой путь. Развернули знамена…

В действительности, ставшие всемирно известными оборонительные сооружения Дербента были построены в середине VI в. в правление самого могущественного иранского шаха династии Сасанидов – Хосрова I Ануширвана (531–579 гг.). По словам известного востоковеда Ричарда Фрая, «имя Хосров, как и имя Цезарь, стало для арабов обозначением сасанидских царей и одновременно синонимом великолепия и славы». Арабский историк IX в. ал-Балазури в своей «Книге завоевания стран» («Китаб футух ал-булдан») приводит рассказ о том, как Хосров Анушир-ван, желая возвести непреодолимые укрепления в Дербенте для защиты своих владений от вторжений хазар, предложил их правителю-хакану «мир, дружбу и согласие» и в знак этого «просил отдать ему в жены дочь». Обрадованный возможным в будущем притязаниям на иранский трон, хакан отправил хазарскую принцессу к шаху. Хосров же, воспользовавшись мирной обстановкой и дабы воины двух держав не враждовали меж собой, возвел «стену из скалы и свинца от моря до вершины гор» и «повесил у входа железные ворота». Ну, а вслед за этим шах возвратил принцессу обманутому отцу. В этом рассказе отразились реальные события, связанные с образованием могущественного Тюркского каганата и заключением ок.555 г. между Ираном и каганатом союзного договора, закрепленного браком Хосрова и тюркской принцессы – дочери кагана Истеми (араб. Синджибу).