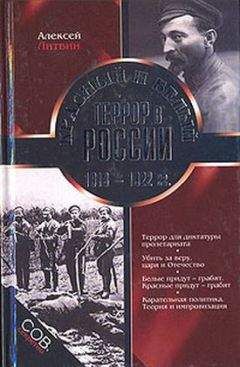

Алексей Литвин - Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг.

Помощь проекту

Красный и белый террор в России. 1918–1922 гг. читать книгу онлайн

Солженицын начал историю ГУЛАГа с 1918 года. Но противоборствующие стороны способствовали созданию единого ГУЛАГа, красные учитывали не только опыт своего, но и белого террора. Без этой взаимосвязи трудно понять развитие карательной системы: баржи и поезда смерти были и у красных, и у белых, те и другие применяли децимации и т. д. В. Б. Станкевич, бывший комиссар Временного правительства, писал в воспоминаниях, что суровость политических репрессий заставляла прятаться всех и выбирать тот или иной фронт гражданской войны[78]. Террор, белый и красный, хронологически едины и в мерзости безжалостного уничтожения соотечественников.

П. Н. Милюков писал о терроре как деформации человеческой психологии, созданной мировой войной; как о безнаказанности бандитов, стремящихся сберечь власть любыми средствами, верующих в то, что они носители истины. Думаю, что в последнем Милюков ошибался: тогда многие становились убийцами-профессионалами, а им не до истины. Они исходили из принципа: убить противника прежде, чем он убьет.

По Милюкову, террор составлял «сущность советской системы», и он выделял категории: террор — месть за белый террор; борьба с оружием в руках против контрреволюции; беспощадная классовая борьба вообще[79]. Но ведь все эти определения были тогда присущи и другой конфронтирующей стороне. И. З. Штейнберг, сам принимавший участие в становлении советской системы террора в качестве наркомюста, так же как его единомышленники по партии левых эсеров, служившие до начала июля 1918 г. в ВЧК, позже всячески открещивался от содеянного, пытаясь дать ему свое объяснение, но подчеркивал: террор — это не единичный акт, не изолированное, случайное, хотя и повторяемое проявление правительственного бешенства; террор — это узаконенный план массового устрашения, принуждения, истребления со стороны власти; террор — не только смертная казнь, его формы разнообразны: допросы людей, запрет на инакомыслие, реквизиции, заложничество, массовые казни[80].

М. В. Вишняк, бывший секретарь Всероссийского Учредительного собрания, назвал 1918-й — «черным годом», утверждая, что «большевизм стихийно враждебен всем, кто дорожит принципом личности, достоинством человека и его первейшим правом — правом на жизнь»[81], не сообщил, что не менее враждебными правам человека в ту пору оказались все противоборствующие стороны, в том числе и защитники Учредительного собрания.

Жертвами политического террора были люди, символизирующие те или иные взгляды. Его вдохновители были убеждены, что общественные проблемы можно решить насильственными методами. Результатом стала гражданская война, где большинство победителей вскоре сами стали жертвами созданного ими же режима.

Красному и белому террору в России времен гражданской войны посвящены страницы бесчисленных книг, статей, воспоминаний, опубликованных документов. Как правило, все это — «партийные» произведения, каждая из сторон оправдывала свои действия. В 1990-е годы ситуация изменилась в связи с крушением советского режима, открытием источников и возможностью альтернативного исследования проблемы. Тогда, наряду с новыми публикациями документов, появились историографические обобщения и исследования, содержащие важные материалы по интересующей нас проблеме. Среди последних внимание многих историков привлекла монография В. П. Булдакова о «красной смуте», природе и последствиях революционного насилия, что выразилось в ее обсуждении на страницах журнала «Отечественная история» (1998. № 4. С. 139–168) и многих рецензиях. Психоаналитический подход автора, в том числе и к проблеме террора в 1917–1920 гг., привел его к выводу о том, что жестокость и насилие разрушали среди граждан страны миф о строении справедливого и свободного мира[82]. В последние годы исследователи стремятся использовать разнообразные документы, в том числе и хранящиеся в ранее закрытых архивах бывшего КГБ, они получили возможность высказывать разные, часто полярные взгляды по интересующей нас проблеме. Использование опубликованных и хранящихся во многих архивохранилищах документов, историографические достижения стали основой настоящего издания.

Глава 2

Советская карательная политика

Теория и импровизация

Внесудебные (чрезвычайные) и юридические учреждения

Красный террор

История советской карательной политики исследована недостаточно. Более того, этот термин долгое время был изъят из обихода. Статей под таким названием нет в советских энциклопедиях, в книгах и статьях советских авторов говорилось лишь о правоохранительной политике. Потому оправдывающие все действия советских вождей, особенно в ленинский период, историки и юристы писали о том, что в 1918–1920 гг. устанавливались «важнейшие демократические принципы судоустройства и судопроизводства», «укреплялся революционный правопорядок», а ВЧК была «органом государственной безопасности нового, социалистического типа»[83]. Другие, сопоставляя российские уголовные кодексы 1845, 1927 и 1960 гг., находили неизменной полицейскую психологию в России, «вне зависимости от природы режима»[84]. Сторонников тезиса о преемственности репрессивной политики царского и советского правительств поддерживало высказывание Ленина о том, что сопротивление имущих подавлялось «всеми теми средствами, которыми они подавляли пролетариат, — другие средства не изобретены»[85].

Разумеется, могут быть разные мнения, хотя руководители юстиции той поры были достаточно циничны и откровенны, открещиваясь от существующих правовых норм, поощряя беспредел — «революционный правопорядок». 16 июня 1918 г. нарком юстиции П. Стучка отменил все ранее изданные циркуляры о революционных трибуналах и заявил, что эти учреждения «в выборе мер борьбы с контрреволюцией, саботажем и пр. не связаны никакими ограничениями». Председатель революционного военного трибунала К. Данишевский чуть позже уточнял: «Военные трибуналы не руководствуются и не должны руководствоваться никакими юридическими нормами. Это карающие органы, созданные в процессе напряженной борьбы, которые постановляют свои приговоры, руководствуясь принципом политической целесообразности и правосознанием коммунистов»[86]. Что касается ВЧК, то она имела столь огромные полномочия для своих действий, которых никогда не было ни у полиции, ни у корпуса жандармов.

У Ленина и большевиков не было строго продуманной и осуществляемой по какому-либо заранее разработанному плану карательной политики. Можно говорить о нигилистическом отношении советских властей к принимаемым указам и отметить тенденции к ужесточению наказаний. Большевики, пришедшие к власти, имели опыт разрушения, а не созидания государственных устоев. Они на себе испытали изнанку карательной системы царизма: знали тюрьмы, ссылки, эмиграции, законы, по которым их судили, умели опознавать провокаторов, избегать цензуру… Их долго и постоянно преследовали, приспособили к нелегальным действиям, теперь, получив власть, не желая ее никому отдавать и ни с кем ею делиться, они были готовы к отмщенью за пережитое и, обосновывая свою готовность к самопожертвованию, оправдывали склонность к террору важностью приближения мировой революции. Участников первых заседаний большевистского Совнаркома поражала форма их проведения, напоминавшая собрание подпольного революционного комитета[87].

Большевистский Совнарком во главе с Лениным быстро подчинил себе многопартийный В ЦИК и уже в начале ноября 1917 г. стал органом, объединившим в своих руках исполнительную и законодательную власть[88]. Несколько больше времени понадобилось Совнаркому для реализации декрета от 27 октября 1917 г. о закрытии всех газет, выступавших против большевистского правительства. Теперь формирование общественного мнения в стране всецело переходило в их руки. Всякая критика властей была объявлена «контрреволюционной». «Терпеть существование этих газет, — утверждал Ленин, — значит перестать быть социалистом… Мы не можем дать буржуазии клеветать на нас»[89]. В результате к январю 1918 г. было закрыто до 122 оппозиционных газет, к августу 1918 г. еще около 340, т. е. газеты неправительственного направления на советской территории перестали существовать. В принципе террор начинается тогда, когда власти начинают нарушать общепринятые в демократическом обществе права человека. Закрытие небольшевистских газет происходило болезненно, дискуссии на эту тему среди самих большевиков и левых эсеров шли долго, но результат был предопределен: при установлении однопартийной системы в стране оппозиционной прессе не было места[90].