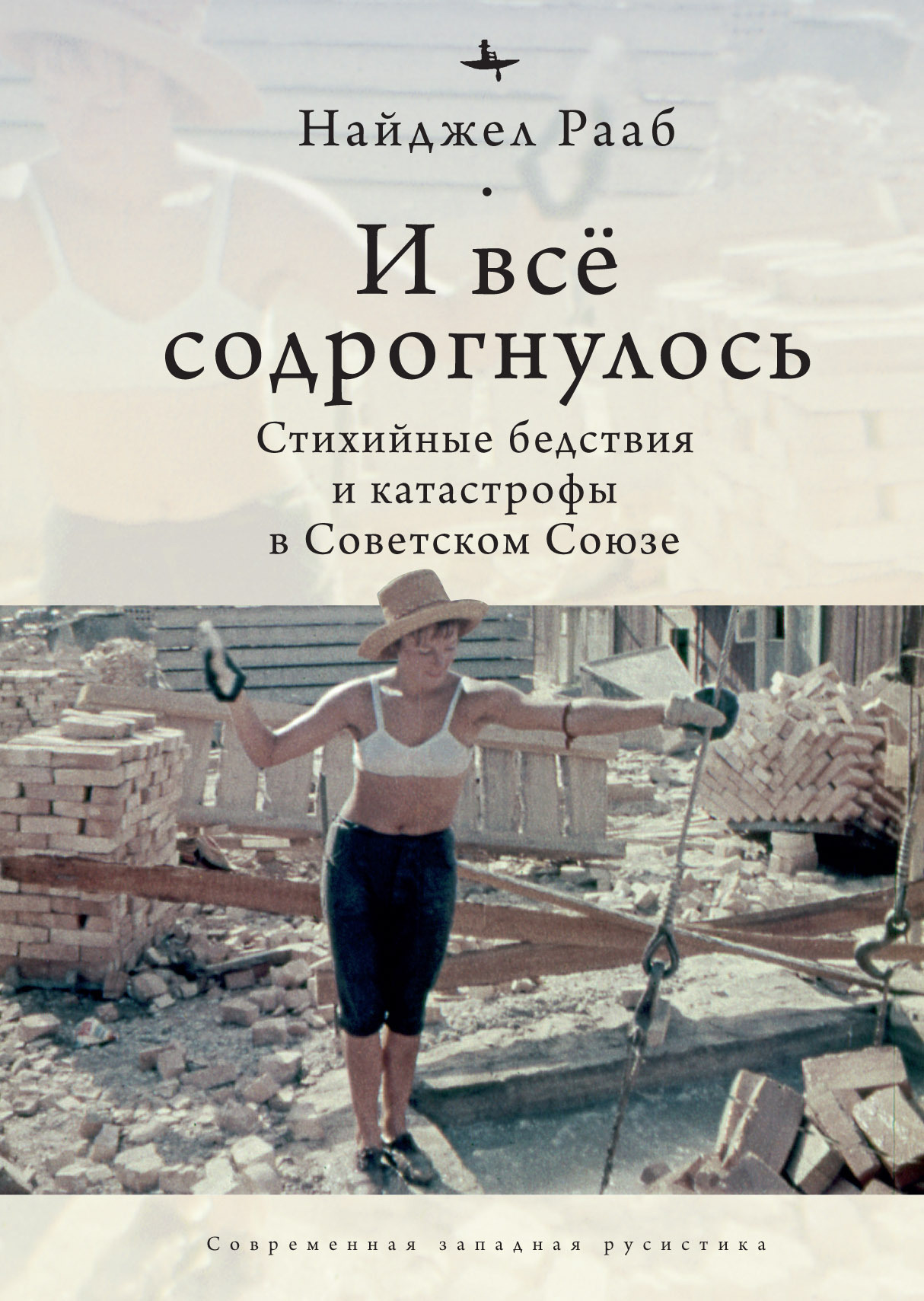

И все содрогнулось… Стихийные бедствия и катастрофы в Советском Союзе - Найджел Рааб

Помощь проекту

И все содрогнулось… Стихийные бедствия и катастрофы в Советском Союзе читать книгу онлайн

Практически одновременно с книгой Хьюитта в свет вышла также и знаменитая работа Ульриха Бека об «обществе риска» [Бек 2000]. Бек стремился перевести обсуждение в новое русло – подальше от устаревших направлений анализа. Он видит в риске фундаментальную категорию всякого социального противостояния, утверждая, что отношение общества к риску, как и все сопутствующие попыткам его снизить социальные неурядицы, обнаруживает наиболее серьезные болевые точки современности. У себя на родине, в Германии, Бек наблюдал, как кислотные дожди уничтожали баварские леса и, невзирая на геополитические границы, отправлялись затем бичевать и иные земли, подтверждая тем самым тезис о глобальном характере риска [Бек 2000: 26]. Пусть и более педантично относясь к научным данным, чем Хьюитт, Бек все же рассматривает рукотворные катастрофы с точки зрения социологии, желая увидеть влияние такого рода событий на те или иные социальные группы. Так, говоря о Вилла-Паризи – бразильском городке с чрезвычайно грязным химическим производством, Бек замечает: «Дьявол голода пытаются победить с помощью Вельзевула накопления рисков» [Бек 2000: 51] (курсив оригинала). Нищие страны готовы ставить на кон жизни собственных граждан, уповая на то, что богатые западные компании вроде «Union Carbide» в конце концов вложатся в модернизацию их обветшавших городов. Подобно Хьюитту, Бек прекрасно понимал, что для полного понимания сути бедствия следует взглянуть на него, выйдя за рамки привычной западной науки.

С того времени появился целый ряд научных работ, исследующих катастрофы на локальном уровне и последствия подобных потрясений для переживших их. К примеру, в 2002 году Энтони Оливер-Смит опубликовал статью об антропологии бедствия, в которой – с оглядкой на положения как Хьюитта, так и Бека – описал понятие уязвимости. Он утверждал, что многие катастрофы, причины которых традиционно относят к «натуральным и стихийным, весьма вероятно, являются хотя бы отчасти следствием деятельности человека – как в конкретном обществе, так и на всем протяжении существования человечества в целом» [Oliver-Smith 2002: 32]. То есть дело не только в слабости человека пред лицом природы, но также и в системной слабости внутри общества: в расслоенных обществах наблюдается столь же расслоенный опыт переживания бедствия. В связи с этим, конечно, нельзя не упомянуть и работу Марка Эли об азербайджанцах во время землетрясения в Армении в декабре 1988 года, одной из центральных тем которой стало именно расслоение общества (в данном случае – этническое) [Elie 2013]. В ином свете Оливер-Смит рассматривает уязвимость перед таким надвигающимся бедствием, как неизбежное затопление дома, когда мощная гидроэлектростанция запрудит речное русло: подсчеты компенсации в подобных случаях всегда основываются на неких усредненных показателях и стандартах, вовсе не принимающих во внимание «крушение местной общины или утрату культурных и духовных ресурсов» [Oliver-Smith 2010: 146].

Схожего подхода придерживался и Эрик Клиненберг, когда изучал аномальную жару, поразившую Чикаго. Социологическое исследование Клиненберга, в котором особое внимание уделяется людям старшего поколения, показало, что чикагскую жару стало возможно категоризировать в качестве бедствия исключительно в результате тогдашних муниципальных порядков, ввиду которых помочь наименее мобильным гражданам было практически невозможно: к примеру, живя по соседству с наркопритоном, пожилые люди опасались покидать свои дома и, как следствие, часто не имели возможности получить никакой помощи извне [Klinenberg 2002]. Кроме того, опасность ситуации для пожилых мужчин (в сравнении с женщинами) также повышали их социальные привычки, вроде нежелания выказывать слабость. Социологический подход Клиненберга вдохновил многочисленных исследователей на изучение непосредственного опыта небольших сообществ. Если советские бедствия, к которым в настоящей работе обращаюсь я, преимущественно поражали города, то Жан-Кристоф Гайар и Вирджиния Ле Массон в своем исследовании рассматривают отдаленные горные деревушки, стремясь выяснить, каким образом реакция на бедствие оказывается обусловлена социальными факторами [Gaillard, Le Masson 2007][15]. Очевидно, что основное внимание они при этом уделяют не ученым и не крупным фигурам из деловых или политических кругов. И хотя советская история не всегда позволяет столь же пристально вглядеться в жизнь отдельного человека или небольшого сообщества, схожие темы будут так или иначе всплывать и в данной работе.

Все описанные подходы к пониманию бедствия чрезвычайно значимы и в целом направлены на подчеркивание неравенства в положении разных людей, а также на преодоление гордыни, остававшейся столь неотъемлемой частью жизни западного общества на протяжении всего предыдущего столетия. И конечно, что естественно, они направлены и на преодоление гордыни, взращенной руководством советской страны. Впрочем, не все теории бедствий непременно носят негативный характер; исследователи также отмечали и позитивные стороны «своевременной» катастрофы. К примеру, в работе о большом гамбургском пожаре 1842 года Дирк Шуберт утверждает, что в итоге случившееся спровоцировало архитектурное обновление города, а также повлекло за собой ряд реформ широкого профиля, выходящих далеко за пределы простой реконструкции пострадавших зданий. В пожаре «обнажились глубинные нестроения» системы городского управления, и, несмотря на то что для преодоления непосредственных последствий пожара радикальных реформ не требовалось, отцы города пригласили британского инженера Уильяма Линдли, чтобы по его проекту расширить улицы и обеспечить город должной канализационной, противопожарной и транспортной системами [Schubert 2012: 221]. По сути Шуберт указывает на «улучшение жизни города» [Schubert 2012: 227]. Несомненно, стоит с известной настороженностью подходить к оценкам, преисполненным чрезмерного оптимизма, и вместе с тем – о чем и напоминает нам работа Шуберта – не следует закрывать глаза и на сопутствующие бедствиям положительные моменты. Так и советские катастрофы, конечно, никогда не сулили светлого будущего, однако довольно часто оказывалось, что в их результате отдельным людям или целым группам удавалось добиться тех или иных улучшений.

Итак, раз бедствие можно лишь с рядом оговорок отнести к дискретным событиям в продолжительной культурной траектории, то как же тогда следует понимать смысл события как такового? Сколько оно длится? Кто или что его начинает, а затем определяет момент его окончания? В работе, посвященной националистическим движениям в Советском Союзе, Марк Байссингер тщательно разрабатывает тему роли события в качестве катализатора взрыва национализма. Щедро черпая вдохновение из работ Ханны Арендт и Мишеля Фуко, он категоризирует тип действия, относящийся к событию. Событие – это отнюдь не пассивное явление, оно всегда бывает бурным, подчас даже революционным. Байссингер говорит, что события – это «спорные и потенциально подрывные акты, бросающие вызов стандартизованным практикам», и далее: «События – это целеполагающие формы действия, чьи исполнители стремятся не воспроизвести, а преобразовать, низвергнуть или же сменить то, что – в отсутствие

![Закрытые. Жизнь гомосексуалов в Советском Союзе [litres] - Рустам Александер](/uploads/posts/books/303761/303761.jpg)