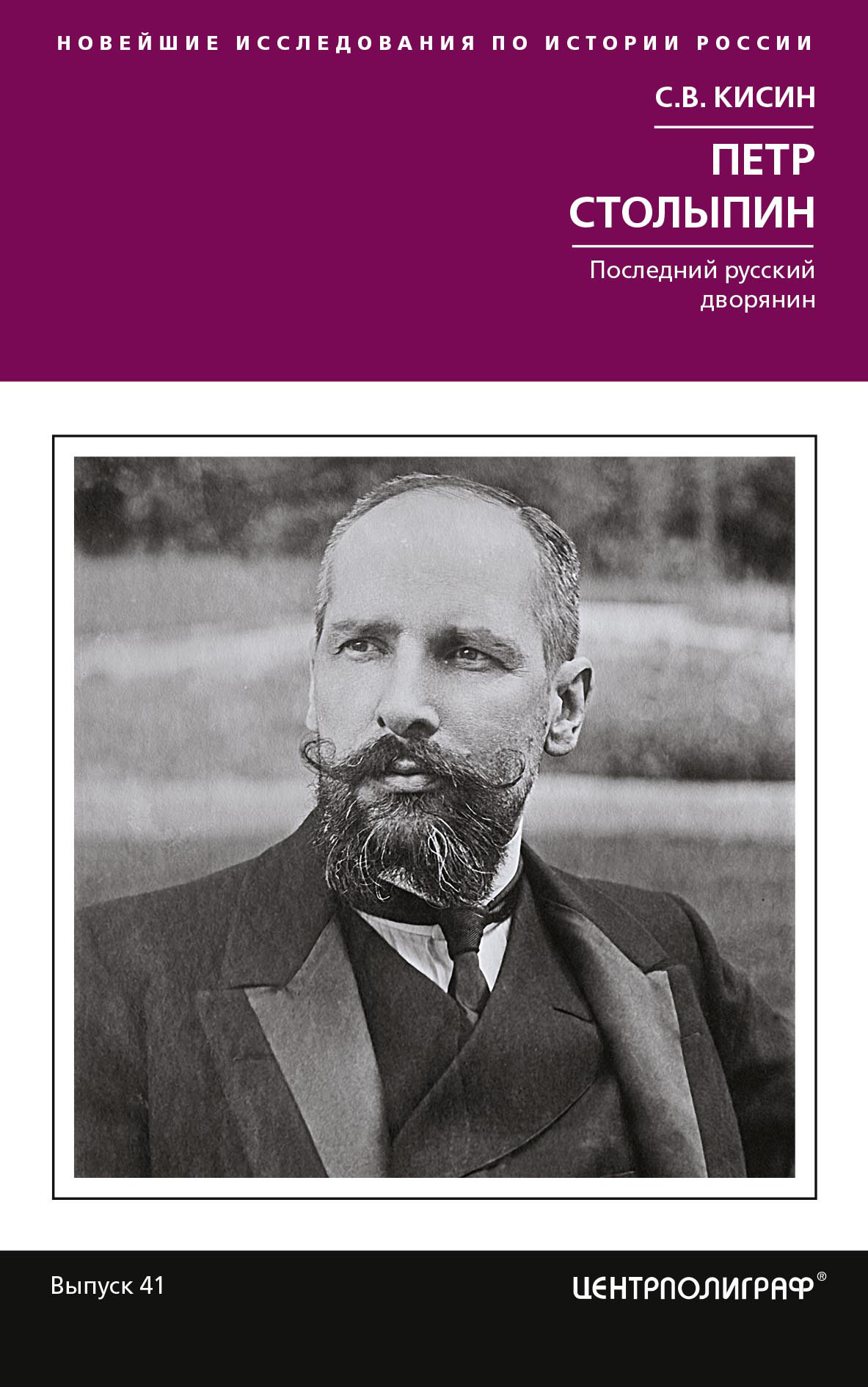

Петр Столыпин. Последний русский дворянин - Сергей Валерьевич Кисин

Помощь проекту

Петр Столыпин. Последний русский дворянин читать книгу онлайн

Союзники и подавно были безутешны. Князь Оболенский просто рыдал в воспоминаниях: «Высокий, представительный, великолепно воспитанный, всесторонне образованный; говорил громко, убедительно. Большим благородством веяло от его слов и поступков, что располагало к нему даже его политических противников. В нужных случаях он действовал решительно… Был он примерным семьянином. Гостеприимный, радушный, веселый и остроумный, когда не был чем-то озабочен; он был образцом всех мужских добродетелей. Строгий к себе и снисходительный к ошибкам подчиненных. Он не был честолюбив, и все неблагородное и нечистое было противно его высокой душе».

Шеф жандармов Владимир Джунковский: «Я был счастлив, что мог отдать последний долг дорогому незабвенному Петру Аркадьевичу Столыпину, которого я чтил всем сердцем, которого считал вечным рыцарем России. Ничто не смущало и не искушало его чистой совести. Это был действительно рыцарь, в полном смысле этого слова, без страха и упрека; это был, кроме того, доблестнейший воин Русского государства, хоть он и не носил военного мундира. Он был в непрерывном бою со времени вступления в должность министра внутренних дел, и притом в бою на самые разнообразные фронты. Прямо перед собой он имел революцию; с боков под него подкапывались темные невежественные круги, интриги двора тоже не оставляли его в покое… Среди всех этих врагов его высокая фигура стояла твердо и спокойно, не колеблясь и не дрожа. Дважды кровь его и его близких была пролита во имя долга службы России. Он доказал, что гражданское мужество может граничить с героизмом… Он вступил на свой трудный ответственный пост в годы великого испытания и показал, как надо жить для России и умирать за нее. Столыпин возродил в России доверие к самой себе. Он сам так верил в Россию, верил в критическую минуту ее истории, среди общего развала и разочарования, так крепко верил, что силой этой веры он и мог».

После отставки Джунковского в августе 1915 года ему написал письмо Гучков: «Дорогой Владимир Федорович, всей душой с вами. Знаю, что вы переживаете. Но не скорбите, а радуйтесь вашему освобождению из плена. Вы видите, „они“ – обреченные, их никто спасти не может. Пытался спасти их Петр Аркадьевич. Вы знаете, кто и как с ним расправился. Пытался и я спасти. Но затем махнул рукой. Пытались сделать и вы, но на вас махнули рукой. Но кто нуждается в спасении, так это Россия. И она от вас не отмахнется».

«Они» – это царский двор, который давно уже пилил сук, на котором сидел, разгоняя из окружения все умное, честное и достойное, оставляя лишь пляску демонов и «нашего Друга».

Экс-министр иностранных дел Александр Извольский: «Я глубоко убежден: то, что случилось позже, когда в чрезвычайно тяжелых обстоятельствах император поддался влиянию (и это привело Россию к катастрофе), случилось потому, что не было около него человека такой моральной силы, какой обладал Столыпин, чья преждевременная смерть явилась незаменимой утратой».

В этом же ключе высказался поэт Александр Блок, состоявший в 1917 году в «Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц как гражданских, так и военного и морского ведомств»: «Правительство, которое давно не имело представления не только о народе, но и о „земской России и Думе“, возглавлялось „недружным, друг другу не доверяющим“ Советом министров, это учреждение перестало жить со времен П. А. Столыпина, последнего крупного деятеля самодержавия; с тех пор постепенно превращалось… в „каторгу духа и мозга“».

Эта «каторга» и довела империю до ее краха, усиленно уничтожая результаты деятельности того, кто пытался прикрыть ее своей грудью.

Сухой остаток

Что же в итоге, кроме двух пуль браунинга? В премьерство Столыпина законотворчество приняло небывалый размах. Если до него в 1-ю Думу было внесено 16 законопроектов, то во 2-ю уже – 287, в 3-ю – 2567, а после него – в 4-ю – 2625. Интересно, что большинство столыпинских реформ были заблокированы консерваторами, как «слишком радикальные», а либералами – как «слишком консервативные». Дума одобрила три вероисповедальных закона, которые, не покушаясь на преобладающую роль православной церкви, предусматривали некоторые смягчения для иных конфессий. Однако два проекта были задержаны Государственным советом, а третий не был утвержден царем. Правительственный законопроект о неприкосновенности личности вызвал возмущение левой части Думы. Проект о допуске защитников к следственной стадии, наоборот, встретил теплый прием в Думе, но был отвергнут Государственным советом. Столыпину не удалось упразднить крестьянские волостные суды, действовавшие не по писаным законам, а по дедовским обычаям. Закон о местном суде подвергся коренной переделке, причем Дума меняла одни статьи, а Государственный совет – другие. Проект полицейской реформы, в том числе реорганизация жандармского корпуса, был положен под сукно.

Наиболее рельефно потуги правительства сказались либо в первые же годы премьерства Столыпина, либо вскоре после его убийства. За годы руководства его кабинетом постреволюционная Россия выходит по валовому национальному продукту на пятое место в мире. Бюджет ежегодно пополняется на 1 млрд рублей. И это при том, что вплоть до Первой мировой войны налоги в России были самыми низкими в мире. Прямые налоги с населения были почти в 4 раза меньше, чем во Франции, более чем в 4 раза меньше, чем в Германии, в 8,5 раза меньше, чем в Англии. А общая сумма прямых и косвенных налогов на душу населения в среднем – вдвое меньше, чем в Австрии, Франции и Германии, и более чем в четыре раза меньше, чем в Англии.

Доходы государства неуклонно росли: с 1,4 млрд золотых рублей в 1897 году до 3,1 млрд в 1912 году. Расходы даже при раскручивании затратного маховика переселений и судостроения были значительно меньше, создавая профицит в среднем до 335–350 млн золотых рублей до 1914 года. Благодаря профициту свободная наличность Государственного казначейства достигла к концу 1913 года небывалой суммы – 514,2 млн рублей. К началу Первой мировой войны золотой запас России достиг 1,7 млрд рублей, и русское правительство могло обеспечить металлическим покрытием более половины всех кредитных билетов, в то время как в Германии, например, считалось нормальным покрытие только на одну треть.

Гордость и «дело всей жизни» Столыпина, аграрная реформа, начала приносить плоды почти сразу. Реформатору удалось наглядно доказать исконную тягу Руси не к топору, а к земле. Как писали о Столыпине в некрологе, «он принял Россию в анархическо-хаотическом состоянии и поэтому единственно возможным было вначале „захватить ее в кулак“. И,