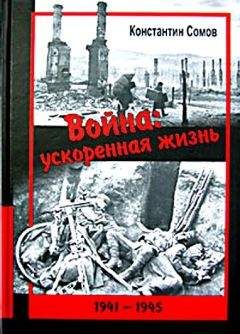

Константин Сомов - Война: ускоренная жизнь

Помощь проекту

Война: ускоренная жизнь читать книгу онлайн

Н.И. Кузенина, старший лейтенант медслужбы запаса: «Было у нас несколько банок консервированной крови, непригодной для внутривенного вливания. Хирург мне сказал: «Спроси у раненых, будут ли они ее пить?» Я каждому дала по столовой ложке. Вокруг рта получились красные ободочки. И те ободочки у меня перед глазами до сих пор».

Кому — война, кому — мать родна

Кому — война, кому — мать родна

Русская пословицаВ тяжелейших условиях окружения либо в схожих с ним обстоятельствах офицеры и даже генералы (по крайней мере часть из них) ели, как правило, то же, что и их подчиненные. Здесь хочется привести только один случай того, как люди при больших погонах смогли и в тяжелейшее время остаться людьми. Как, к сожалению, бывало далеко не всегда.

Произошло это в марте 1942 года под Старой Руссой, когда 364-я стрелковая дивизия, которой в то время командовал генерал-майор Ф.Я. Соловьев, продвинулась далеко вперед и оторвалась от своих баз снабжения на полтораста километров. О дальнейшем — в рассказе воевавшего в составе этой части Максима Коробейникова:

«Дивизионный обменный пункт (ДОП, как его сокращенно называли), тот самый, который кормит дивизию, был пуст, как вывернутый карман. Дорога, связывающая его с базами снабжения, была пустынна. Над ней днем и ночью висели немецкие самолеты. Ни одна машина уже десять дней не могла прорваться к нам. Немецкие летчики гонялись и нещадно расстреливали всякого, кто появлялся на дороге.

Во всей дивизии одна лошадь осталась — худой, костлявый, еле живой жеребец комдива. Кормить его было нечем, и он целыми днями, рассказывали (я-то сам не видел), как олень, пасся у штаба дивизии — грыз деревья и доставал из-под снега какую-то сгнившую старую зелень, которая еще не успела ожить.

Но и жеребец комдива продержался недолго. Однажды генерал подъехал на нем к переднему краю (комдив в то время плохо ходил — тоже недоедал). Слез с жеребца, оставил его в лощинке, укрытой от обстрела, и ушел проверять оборону.

Вернулся, а жеребца нет. Только лука от седла осталась металлическая, копыта и грива. Все остальное унесли: не только мясо по кусочкам разобрали, но и кожу седла! Хорошая была кожа, сыромятная. Ее можно было долго варить, неплохой бульон получался.

Комдив, конечно, рассвирепел:

— Что за славяне дикие?! Разве для них есть что-нибудь святое?

Командир пулеметной роты старший лейтенант Рябоконь — прямой был человек и начальников не боялся — вступился за «славян»:

— Товарищ генерал, жеребца-то вашего ранило. Он все равно подох бы. Чего же добру пропадать?

— Вот ты какой бестолковый! — накричал на него комдив. — Ну ладно, растащили, так хоть кусок мяса генералу бы оставили, бессовестные.

Рябоконь согласился с комдивом:

— Вот это, товарищ генерал, поступок безобразный. Узнаю, накажу.

А комдив был настолько огорчен, что, получалось, даже жаловался нам:

— Понимаете, у своего генерала лошадь съели! Вы думаете, мне тоже есть не хочется?! Жалко было, дураку. Надо было съесть.

Обратно до штаба дивизии генерал еле дошел, настолько был слаб».

Однако причинами возникающей в частях и соединениях Красной армии нехватки продовольствия, а то и попросту голода, далеко не всегда были действия врага, и сохранившиеся по сей день неистребимо живучие «плохие погодные условия». Кроме них существовали, так же созвучные сегодняшнему дню и в то же время традиционные для россиян, бюрократия, чиновничье бездушие и неистребимое никакими карами воровство. О котором, впрочем, рассказ впереди и рассказ отдельный. Больно уж тема обширная. Сейчас же хочется привести только два воспоминания фронтовиков, служащих своеобразной иллюстрацией к старой русской пословице про войну и мать родную.

Офицер 192-го отдельного батальона связи Александр Невский: «15 апреля 1942 года мой заместитель по тылу старший лейтенант В.К. Волошин вернулся из дивизионного обменного пункта (ДОП) без продуктов. Оказалось, что месячная норма мяса (консервы) и сахара батальона связи, а также пять буханок хлеба получены начальником штаба полковником Алексеевым».

Ни сахара, ни хлеба, ни консервов связисты, несмотря на требования не робкого в отношениях с начальством Невского, от обжиравшего своих же солдат полковника Алексеева так и не получили.

Вот как вспоминает о вызове к тыловому начальству бывший санинструктор и снайпер 1083-го стрелкового полка сформированной в Славгороде 312-й стрелковой дивизии Зоя Некрутова-Кутько:

«Мы являемся с Тамарой Несиной в землянку, сидят два подполковника, стол накрыт по-царски, бутылки и всякая изысканная снедь. Они галантно приглашают нас за стол. Конечно, сразу подозрительно все это было, можно было сразу развернуться и уйти. Но какой соблазн, мы такого не только не едали, но и не видали. Кормили нас в пехоте незаслуженно плохо. Помнится, как-то по ошибке на походе нас покормили в столовой по летной норме, вот это была еда да. Сейчас я понимаю, что так и нужно было кормить летный состав, а тогда немного зло взяло. Нас-то кормили иначе. Подмороженную картошку, к примеру, чистить не надо, положи в воду, чуть отогреется, разморозится, нажмешь на нее, и она выскакивает из кожуры, как пуля из гильзы. А вареную картошку с пшенкой заправляли лярдом — такой вонючий американский комбинированный жир, пусть бы они его сами жрали.

А вот тыловые чины себе позволяли такую не всегда заслуженную роскошь. Ну что ж, пора бы и нам попробовать-то, чем питаются наши «кормильцы». Сели, поели, пить отказались, встали, сказали спасибо и направились к выходу. Я первая, Тамару за руку, нам преградили дорогу: «Так не пойдет, надо расплатиться». Какой стыд! Я говорю, что нам нечем расплачиваться, кроме своей чести, и плохо то, что вы свою офицерскую честь теряете, и я сейчас буду так кричать, что все часовые сбегутся. Нам открыли дверь и чуть не вышвырнули».

О деятельности на фронте таких вот подонков-«кормильцев» и их «заботе» об окопниках можно, в частности судить по телефонограмме члена Военного совета Отдельной Приморской группы войск Льва Мехлиса, отправленной им 4 января 1942 года начальнику тыла Красной армии генералу А.В. Хрулеву после проверки положения с обеспечением в 4-й армии: «Положение с продфуражом нетерпимое. На 2-е января, по данным управления тыла, в частях и на складах армии мяса — 0, овощей — 0, консервов — 0, сухарей — 0. Кое-где хлеба выдают по 200 грамм. Что здесь — безрукость или сознательная вражеская работа?»

И еще примечательный (и в чем-то созвучный нынешнему дню) документ, который, невзирая на размер, стоит привести почти полностью:

«Докладная записка ОО НКВД СТФ в УОО НКВД СССР «О недочетах в существующей системе продовольственного снабжения войск действующей армии»27 октября 1942 года

Зам. народного комиссара внутренних дел СССР комиссару государственной безопасности 3 ранга.

Многочисленные сигналы, поступившие от особорганов фронта (Сталинградского. — Авт.) о фактах плохого обеспечения питанием личного состава частей, поставили перед Особым отделом фронта задачу — изучить причины, порождающие срывы и несвоевременное обеспечение питанием военнослужащих передовых частей, главным образом рядового состава (выделено мною — Авт.)

Из полученных материалов видно, что существующая система продовольственного снабжения войск действующей армии в ряде случаев является тормозом нормального обеспечения продовольствием частей, что в свою очередь отрицательно отражается на ходе боевых операций.

Установленная приказом НКО № 312 система снабжения рассчитана на образцово организованный и налаженный процесс снабжения и его технического оформления (своевременная отчетность, получение и выдача продовольственных аттестатов, прикрепление к определенным складам, столовым и т. п.), что в условиях боевых действий не всегда предоставляется возможным это сделать.

Такие части, как отдельные бригады, артиллерийские и минометные полки и даже дивизии, которые в ходе боевых операций перебрасываются с одного участка фронта на другой, часто не могут своевременно оформить прикрепление и открепление на снабжение, а это приводит к тому, что части, выполняющие большие, подчас решающие боевые задачи на определенном участке фронта, по нескольку дней не снабжаются продовольствием (186 и 507 истребительно-противотанковые полки, 1159 артполк, 140 минометный полк и многие другие), а большинство работников продовольственных отделов армий и фронта в первую очередь обращают внимание на формальную сторону дела — на документ и менее всего думают об обеспечении питанием бойцов и командиров, находящихся на передовой линии фронта. В связи с чем в таких случаях нередко красноармейцы переходят на самоснабжение, просят у местного населения кусочки хлеба, собирают в огородах овощи или получают от довольствующих органов не то, что им положено, — муку или зерно.