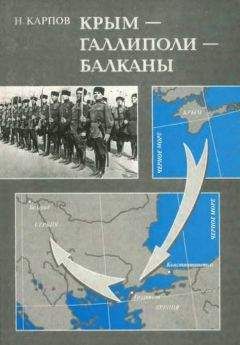

Николай Карпов - Крым — Галлиполи — Балканы

Помощь проекту

Крым — Галлиполи — Балканы читать книгу онлайн

Хотя жаждой галлиполийцы не мучились, потребление воды все же было ограничено. Галлиполийский водопровод, построенный еще римлянами в 220—240 гг., при турецком владычестве постепенно приходил в упадок. Ко времени размещения корпуса водопровод уже более 30 лет не ремонтировался. На смену керамическим трубам пришли чугунные и железные, и со временем они проржавели. Из-за большой утечки воды напор был очень слабым, и возвышенная часть города оставалась без воды. Всю пятнадцатикилометровую магистраль обслуживал один слесарь-турок. В результате из 45 водоразборных кранов в городе работало только 12. С помощью русских армейских инженеров была проведена очистка и замена труб и резервуаров, исправлены городские колонки, устранена утечка воды в системе. Кроме того, в порядок привели вспомогательную систему водоснабжения, отчего поступление воды в город увеличилось на 30%. Теперь в среднем на человека в сутки приходилось одно ведро воды.

В лагере, чтобы предотвратить пересыхание речушки, очистили ее русло, уничтожили пороги и укрепили берега. В окрестностях нашли еще девять небольших источников, которые использовали для заполнения специально оборудованных резервуаров. Было отрыто также свыше 50 колодцев. В результате даже в самое засушливое время в полевом лагере на каждого человека приходилось по три ведра воды{65}.

Постепенно галлиполийцы обустраивали свои жилища. В земле на четырех человек вырывались углубления, и чтобы стенки не обрушивались, их оплетали лозой. Пол такой ямы выстилали сухими листьями и травой, место для отдыха и сна представляло собой сооружение, сложенное из камней и заполненное внутри сначала землей, а сверху ветками и листьями. В шутку эти ямы называли «купе»{66}.

По центру палатки во всю ее длину прорывалась траншея, дно которой посыпалось мелкими камешками и утрамбовывалось. Передвижение по ним в дождливое время спасало от грязи, а летом — от пыли.

«Для отопления палаток, — пишет полковник С. Ряснянский, — делали примитивные очаги, топливом служил кустарник, росший вдоль реки и на склонах гор. Освещение почти отсутствовало, т. к. французы не давали керосина. Чтобы хоть немного осветить палатки, делали примитивные "каганцы" из консервных банок, наливая в них кокосовое масло, удержанное из продовольственного пайка»{67}.

После того как закончили оборудование палаток, подготовили места для общих построений, разбили дорожки, посыпав их мелкими камешками и обсадив кустарниками и деревцами.

Семейным палатки ставились отдельно. Каждую из них внутри делили брезентом на ячейки для каждой семьи. Но долго в таких условиях семьи находиться не могли и старались переселяться в сделанные собственными силами землянки. Это были просто ямы, укрытые сверху хворостом и грунтом, с единственным отверстием для входа и света. Потом появились и более благоустроенные землянки с крышами из черепицы, с застекленными окнами и настоящими дверями. Это требовало больших расходов, а подавляющее большинство солдат и офицеров терпели нужду. Как вспоминали потом жители «хуторов Барбовича» — так в шутку называли в обиходе расположение кавалерийской дивизии, — был один полковник, который вплоть до отъезда в Сербию прожил с семьей в яме, затянутой сверху лишь лоскутом брезента{68}.

Поняв, что в полевом лагере придется находиться долгое время, его обитатели постепенно совершенствовали свое жилье. Появились кровати, но их сперва получали неохотно, считалось, что циновки из лозы и подстилка из листьев лучше сохраняют тепло. В матрасы стали набивать высушенные морские водоросли. Некоторые сплели себе койки из лозы, а вместо ножек приспособили большие корни деревьев или крупные камни. Те, кому повезло, добыли ящики и приспособили их как столики.

Но главным неудобством в полевых условиях была всюду проникающая сырость. Во время дождей палатки протекали, влага была везде, сверху капало с крыши, а внизу вода сочилась из стенок «купе» и пола. Примитивные печи сильно дымили, и пользовались ими редко.

Тем не менее вскоре очередь дошла и до сооружения офицерских собраний. Как правило, это была большая палатка, а к ней пристраивали помещения поменьше — для буфета, читальни или сцены, как, например, в Дроздовском полку. В таком буфете можно было купить кружку чая или съесть котлету, сделанную из консервов. Однако вскоре месячную выплату двух лир, которые выдавались в виде денежного содержания, стали задерживать, и услугами таких буфетов пользоваться перестали{69}.

Прошло немногим более месяца после высадки, и полевой лагерь в основном был оборудован. На передних линейках даже появились сделанные из разноцветных камешков изображения русского герба, национальных и полковых эмблем. Для часовых, охранявших знамена, сделали навесы из тростника и соломы. В офицерских собраниях заработали различные кружки по интересам, стали появляться газеты{70}.

План расположения частей 1-го армейского корпуса в полевом лагереЖизнь в городе, хотя и отличалась от лагерного быта, тоже налаживалась трудно. Здесь для жилья использовалось все, что могло служить пристанищем. Занимали даже развалины домов, где уцелели хотя бы две стены. На частные квартиры устроились очень немногие, платить по пять или десять лир за комнату мог далеко не каждый. К тому же турки, хотя и встретили русских довольно приветливо, из-за патриархального уклада своей жизни очень неохотно пускали на постой холостых мужчин. Цены на жилье с прибытием каждого очередного транспорта резко ползли вверх, достигая пятнадцати и более лир в месяц за какой-нибудь чулан, лишенный мебели и всяких удобств. Греческая и турецкая общины пытались помочь русским, но их возможности были весьма скудными.

При расквартировании войск в городе учитывался только их численный состав, а не состояние домов, которые им отводились. Корниловское военное училище получило огромную полуразрушенную мечеть, Сергиевское артучилище разместилось за городом, в сараях при казармах, где жили сенегальцы. Остальные училища: Николаевское кавалерийское, Николаевское-Алексеевское инженерное и другие нашли приют в подсобных помещениях, пакгаузах и развалинах городских жилых домов. Технический полк занял расположенный на базарной площади караван-сарай. Госпиталям и лазаретам отводились наиболее сохранившиеся здания и хорошие палатки.

Авторы сборника статей «Русские в Галлиполи», свидетели тех событий, проблему расселения в городе выделяют особо. «Мелкие воинские части, — подчеркивается в одном из воспоминаний, — ютились в случайно захваченных брошенных домах. Очень часто в одном доме помещалось несколько отдельных частей, ничем не связанных друг с другом и размещенных в порядке поселения в дом… Прибывшие ранее занимали лучшие углы, а последующие теснились в проходных коридорах, на лестничных площадках и даже на ступеньках. Например, в небольшом двухэтажном доме разместились: конвой генерала А.П. Кутепова, радиотелеграфное отделение, штаб какой-то артиллерийской бригады и командный состав технического полка»{71}.

План города ГаллиполиДля семей решено было создавать общежития. Их обитателей в разное время насчитывалось свыше 600 человек, в том числе 325 женщин и 80 детей. Типично в этом отношении описание общежития кавалерийского полка, данное в сборнике «Русские в Галлиполи». Его оборудовали в большом, некогда роскошном доме, о чем говорили остатки мраморной террасы в саду, красивые высокие потолки, большие проемы окон, следы бывших туалетов. Новые жильцы заложили кирпичом все щели и законопатили их водорослями, вместо дверей повесили одеяла. При отсутствии печей каждая семья устроила в своей комнате примитивный мангал, служивший и печью для отопления, и очагом. Дым в таких общежитиях не давал дышать, поэтому, как только позволяла погода, еду готовили во дворах на костре. В одну комнату селили по 2—4 семьи, то есть по 6—10 человек, поэтому ее еще делили простынями и одеялами на кабинки для каждой семьи. Как правило, спали не раздеваясь вповалку на полу{72}. «Несмотря на полные физических лишений условия, жизнь в общежитиях отягощалась еще одним, самым тяжелым в моральном отношении — вынужденным сожительством бок о бок с совершенно чужими и часто чуждыми по воззрениям и привычкам людей»{73}.

Обитатели общежитий покидали их при первой же возможности. Поиски своего угла приводили к тому, что семьи продавали свой последний скарб, чтобы уплатить за комнату или построить собственное жилье. Обычно это были две-три стены какого-нибудь уцелевшего частного дома. Сложнее всего было делать крышу, так как отсутствовали балки для перекрытий. Их часто заменяла сетка, сплетенная из колючей проволоки. Сверху на нее наваливали кустарник, валежник, тростник, морскую траву, а потом все это засыпали землей. Однако крыши часто протекали от дождя, а иногда обрушивались.