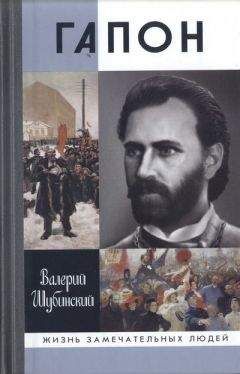

Валерий Шубинский - Гапон

Помощь проекту

Гапон читать книгу онлайн

В Балаклаве завязались примечательные знакомства.

Среди тех, кто одновременно с Гапоном живал в Георгиевском монастыре, были известный либеральный публицист Георгий Аветович Джаншиев, литератор-толстовец (еще один!) Петр Алексеевич Сергеенко и прославленный художник Василий Васильевич Верещагин. Сергеенко оставил воспоминания о пиитическом времяпрепровождении этой почтенной компании. Например, о том, как, глядя на крымские сказы, отдыхающие «угадывали» в них разные образы. Лирически настроенный Джаншиев видел голову из «Руслана и Людмилы». Баталист Верещагин — Наполеона. Что виделось Гапону?

Между Гапоном и Верещагиным происходили сцены, забавлявшие окружающих.

«Гапон высоко чтил Верещагина как художника, но когда Верещагин проявлял какой-нибудь знак невнимания к Гапону, пылко-нервный батюшка заносил это полностью в счет и при первой же оказии демонстративно предъявлял его Василию Васильевичу.

Его при встрече „не заметил“ Верещагин. Он при встрече „не заметил“ Верещагина. И невозможно было смотреть без улыбки, когда эти два завзятых казака по природе встречались неожиданно после какого-нибудь неулаженного конфликта между ними. Точно два насторожившихся петуха. Обыкновенно кончалось тем, что „неприятели“ расходились и делали вид в течение нескольких дней, что „не замечают“ друг друга, или, молодецки рассмеявшись, начинали с увлечением беседовать, как ни в чем не бывало».

Сам Гапон тоже уделяет Верещагину несколько фраз в своих воспоминаниях. Между прочим, передает состоявшийся между ними разговор о картине Иванова «Явление Христа народу». Верещагин предъявлял к ней претензии, характерные для живописца-натуралиста конца XIX века: «Как мог кто-нибудь… возвращаться из пустыни с гладко причесанными волосами?»

Гапон попал в компанию светских интеллигентов, да при том из самой верхушки. А кем был он сам? «Патриархальный священник», как позднее задним числом назвал его добрый знакомец, В. И. Ульянов-Ленин? Ученый церковный человек, насаждение коих было целью Духовной академии? Или — полуинтеллигент из губернского города, земский статистик? И как подействовали на него летние встречи?

В пятом номере «Русской мысли» за 1907 год напечатана переписка Гапона с еще одним знакомым по Крыму, неким Г. И. (по-видимому, это упомянутый в гапоновских мемуарах «Михайлов», «старый идеалист сороковых годов») и, предположительно, его супругой, обозначенной литерами А. К. Ниже — некоторые выдержки из писем 1899 года с комментариями.

«Или — покориться своей судьбе, выражаясь словами Никитина: „Мне, видно, нет иной дороги — она лежит… иди вперед, тащись, покуда служат ноги, впереди — что Бог пошлет…“, или же с гордыми и смелыми словами (на устах) любимого вами стихотворения перейти Рубикон» (15 октября 1899 года).

«Любимое стихотворение» — это «Море» Петра Вейнберга, которого ныне помнят за другое произведение, одно-единственное — романс «Он был титулярный советник», и еще за многочисленные переводы с разных языков. Современники, однако, с восторгом повторяли:

Бесконечной пеленою

Развернулось предо мною

Старый друг мой — море.

Сколько силы благодатной

В этой шири необъятной,

В царственном просторе…

Еще Мандельштам непочтительно вспоминал, как 75-летний Петр Исаевич Вейнберг, «настоящий козёл с пледом», декламировал в середине 1900-х эти строки перед учениками Тенишевского училища.

А что за Рубикон, который Гапон решился было перейти, — это становится ясным дальше, из следующего письма, посланного 7 ноября.

«Со 2-го ноября я в Петербурге. Не заезжал до своего батьки и неньки потому, что, отдав 22 руб. долга о. Петру, едва-едва достиг столицы. В академии приняли очень хорошо, отвели комнату и засчитали сочинение. Признаюсь, всякое участие со стороны академии болезненно отзывается в моем сердце. Но что же делать? Бедность! А жить в Петербурге приходится ради хлопот по своему делу. Ректор историко-филологического факультета[7], с семейством которого я знаком, сообщил, что поступить в университет можно двумя путями: 1) держать экзамен на аттестат зрелости 2) поступить пока вольнослушателем; держать же экзамен через год, два… Только вопрос, можно ли поступить до Рождества Христова».

Про жилищные дела Гапона в академии мы уже писали. Отдельная комната вернувшемуся из академического отпуска студенту — это был знак особенного благоволения. Официальное решение об освобождении Гапона от первого семестрового сочинения («…принимая во внимание болезненное состояние… а также то, что он написал удовлетворительно первое семестровое сочинение в минувшем учебном году…») датируется 2 декабря, но, видимо, решение принято было раньше.

Однако Гапон, хлопоча об этой поблажке, думал тем временем об уходе из академии и поступлении в университет — на сей раз на историко-филологический факультет, а не медицинский. Мысли эти были внушены ему новыми крымскими друзьями — Михайловым и Верещагиным. Оба призывали молодого человека «снять рясу», чтобы самореализоваться и, само собой, «служить народу».

Но дальше намерений дело и в этот раз не пошло.

30 ноября Гапон пишет Г. И.:

«Бывают драгоценные минуты, когда человеческое сердце вдруг раскрывается для глубокого восприятия какой-либо высокой идеи, когда последняя мгновенно пронзает мятущуюся душу, глубоко западает на дне ее и начинает, подобно прекрасной закваске, действовать в жизни известного человека. В одну из таких минут нашел отклик в моем сердце благородный призыв, вышедший искренно от благородного и убежденного человека.

Но получил два письма от честного и любимого отца… где он открывает горе, долго скрываемое от меня: болезнь тяжелая „неньки“, слабость его и вообще расстройство семьи. Неужели не долг мой пожертвовать собой, своим собственным „я“ для блага и успокоения тех, которые меня вскормили и возрастили?»

Речь шла не только о деньгах. Надежде Константиновне Крупской Гапон позднее так описывал свои тогдашние переживания: «…Подумал я: сейчас на селе родителей уважают, отец — старшина, ото всех почет, а тогда станут все в глаза бросать: сын — расстрига». Впоследствии Гапон не задумался о чувствах и нуждах родителей, впутываясь в большую политику. Но в 1899 году эти соображения сыграли свою роль.

Впрочем, уже в следующем письме к Г. И. несколько театральную жертвенность сменяет энтузиазм. Началась та деятельность, которая принесла Гапону славу и гибель.

ФАБРИЧНЫЕ

Еще до болезни, осенью 1898 года, в жизни Гапона произошло важное событие: будущий рабочий лидер впервые познакомился с представителями рабочего класса.

Петербургский митрополит Вениамин (знавший о Гапоне все от того же Илариона) пригласил его участвовать в миссионерских беседах в Покровской церкви на Боровой улице. Вениамин, в то время — энергичный сорокалетний архипастырь, прославился много позднее, уже в советское время, как первоиерарх уже поминавшейся «обновленческой» церкви (примечательно все же, какое количество исторических личностей успел встретить отец Георгий до тридцати лет!).

Как же подошел к делу Гапон?

«На следующем собрании миссионеров, где обсуждался дальнейший ход работы, я высказал свое мнение, что для укрепления работы миссии необходимо сорганизовать рабочих для взаимной поддержки и кооперации, чтобы они могли улучшить экономический быт своей жизни, что я и считал необходимой предварительной стадией для их нравственного и религиозного воспитания…»

На сей раз талант социального организатора не был востребован (вскоре батюшка заболел), но эпизод нельзя не признать символичным.

Для Гапона слово «народ» до сих пор означало крестьян. Для части тогдашнего образованного сословия (в том числе для части революционеров) русские рабочие, фабричные, мастеровые люди и были оторванными от корней, от земли, от сельской общины крестьянами. Для других именно промышленный пролетариат был залогом победы грядущей революции, главным ее участником. Но Гапон в 1898 году об этих спорах не знал ничего.

На рубеже веков в России насчитывалось 14 миллионов наемных рабочих (десятая часть населения страны), из которых, однако, в промышленности работали только три миллиона. Остальные — строители, грузчики, землекопы, сельские батраки, подручные ремесленников и кустарей. Но в Петербурге было полтораста (по другому счету — 200) тысяч настоящих индустриальных пролетариев — 12 или 15 процентов населения города, что уже немало. Питер, впрочем, еще при основателе своем был городом мануфактур и верфей, а не только дворцов и канцелярий.

Фабричные к началу правления Николая II уже были особенным сословием, с собственной психикой, даже с узнаваемым внешним обликом. Инженер А. Г. Голгофский писал в 1896 году (в докладе Российскому торгово-промышленному обществу):