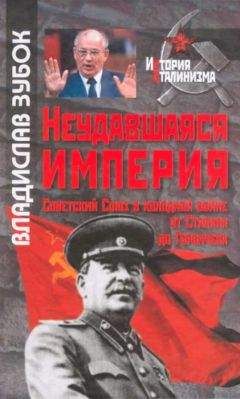

Владислав Зубок - Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева

Помощь проекту

Неудавшаяся империя: Советский Союз в холодной войне от Сталина до Горбачева читать книгу онлайн

Для того чтобы избежать огласки и критики со стороны антисоветски настроенных республиканцев и антикоммунистов в собственной демократической партии, президент Рузвельт, его доверенное лицо Гарри Гопкинс и другие члены администрации поддерживали не только официальные, но и неофициальные каналы связи с Кремлем. Позднее эти доверительные отношения станут объектом острой критики; враги Рузвельта будут утверждать, что в окружении президента гнездились советские агенты влияния (подозрения пали и на Гопкинса){49}. Несомненно, однако, что стремление членов окружения президента выстроить доверительные отношения с Советским Союзом, дружелюбие Рузвельта и его благосклонность к Сталину во время Тегеранской (28 ноября — 1 декабря 1943 г.) и особенно Ялтинской конференции (4-12 февраля 1945 г.) исходили из долгосрочных расчетов на то, что советско-американское партнерство сохранится и после войны.

У советских руководителей, представлявших различные органы государства, складывалось довольно сложное отношение к американскому союзнику. США уже давно заслужили уважение и даже восхищение у тех представителей советского аппарата, кто занимался вопросами техники и промышленности. Еще в 1920-е гг. большевики обещали модернизировать Россию, превратить ее в «новую Америку». Среди советских управленцев и инженеров были популярны такие термины, как «тейлоризм» и «фордизм» (связанные с именами Фредерика Тейлора и Генри Форда, заложивших основы новейшей технологии организации труда и управления производством в Америке){50}. Сталин сам в это время призывал советских трудящихся соединить «русский революционный размах» с «американской деловитостью». В период индустриализации, с 1928 по 1936 г., сотни «красных директоров» и инженеров, включая члена Политбюро Анастаса Микояна, ездили в США, чтобы учиться организации массового производства и управлению современными предприятиями в различных областях, включая машиностроение, металлургию, мясомолочную промышленность и так далее. В Советский Союз оптом ввозились американские технические новшества, в том числе оборудование для производства мороженого, булочек «хот-дог», безалкогольных напитков, а также строились крупные универмаги по типу американского Macy's{51}.

Контакты с американцами в годы войны и особенно американские поставки по ленд-лизу подтверждали обыденные представления о Соединенных Штатах как о стране, обладающей исключительной экономической и технической мощью{52}. Даже Сталин в узком кругу своих соратников признавался, что, если бы американцы и англичане «не помогли нам с ленд-лизом, мы бы не справились с Германией. Слишком много мы потеряли в первые месяцы войны»{53}. Основная часть одежды и других потребительских товаров, поступавшая в страну по ленд-лизу, предназначавшаяся гражданскому населению, присваивалась чиновниками всех рангов. Но и то немногое, что доставалось остальным, вызывало восхищение. Вместе с пропагандистской кинохроникой военного времени, наряду с ленд-лизом, в советское общество стало проникать американское культурное влияние. Высшее руководство страны и члены их семей имели доступ к просмотру голливудских фильмов, включая знаменитую «Касабланку» с Хэмфри Богартом и Ингрид Бергман. Служащие некоторых советских учреждений, в том числе Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС), устраивали неформальные просмотры американского кино. Даже Джордж Кеннан, советник посольства США в Москве в 1945-1946 гг., скептически оценивавший способность Запада влиять на Россию, признавал, что «невозможно переоценить» то благосклонное расположение к Америке, которое порождали голливудские киношедевры{54}. В период с 1941 по 1945 г. тысячи советских руководителей из числа военных, торговых представителей и сотрудников спецслужб побывали в Соединенных Штатах. Динамизм, с которым развивалась эта страна, размах американского образа жизни вызывали у советских визитеров разноречивые чувства: идеологическую враждебность, восхищение, замешательство, зависть. Спустя много лет эти люди вспоминали свое посещение Америки и делились своими впечатлениями с родственниками и детьми{55}.

Восприятие советскими элитами Америки и американцев зависело от их культурного и идейного кругозора. Очень мало кто из советских руководителей, даже самого высокого ранга, понимал, как устроены американское общество и государственная власть. Первый посол СССР в США, Александр Трояновский, который до этого служил послом в Токио, недоумевал: «Если Японию можно было сравнить с роялем, то Соединенные Штаты представляли собой целый симфонический оркестр»{56}. Диалогу между советскими людьми и американцами мешало и то, что они разговаривали во всех смыслах на разных языках. Советский новояз был, впрочем, непереводим ни на один язык мира. Сказывались и нравы общества, где было принято демонстрировать «советскую гордость» по отношению ко всему иностранному{57}. Подавляющее большинство сталинских назначенцев испытывало раздражение от общения с американцами, которые казались им самонадеянными, развязными, уверенными в своем богатстве и превосходстве. Маршал Филипп Голиков, начальник советской военной разведки (ГРУ), возглавлявший советскую военную миссию в Соединенные Штаты, был взбешен манерой обращения с ним Гарри Гопкинса, помощника Рузвельта и в целом наиболее дружественного к СССР члена близкого окружения президента США. В своем дневнике Голиков написал, что Гопкинс «показал всем своим нутром распоясавшегося фарисея, предельно зазнавшегося и зарвавшегося прихвостня большого человека». Он возомнил, что «мы, люди Советского государства, должны перед ним держаться и чувствовать себя просителями: молча, терпеливо ждать и быть довольными крохами с барского стола». Гораздо позднее Молотов выразил схожие чувства в отношении уже самого президента США: «Рузвельт думал, [что русские] придут поклониться. Бедная страна, промышленности нет, хлеба нет — придут и будут кланяться. Некуда им деться. А мы совсем иначе смотрели на это. Потому что в этом отношении весь народ был подготовлен и к жертвам, и к борьбе»{58}.

Несмотря на помощь, доставляемую американскими конвоями через Северную Атлантику и Иран в СССР, многие советские чиновники и военачальники пребывали в уверенности, что США преднамеренно откладывают наступательную операцию в Европе с тем, чтобы русские и немцы истощили друг друга как можно больше{59}. Советские власти воспринимали американскую помощь как законную плату за огромный вклад СССР в борьбу с гитлеровской Германией, как нечто само собой разумеющееся, не затрудняясь выражениями благодарности и любезности. Американцев это возмущало. В январе 1945 г. Молотов представил Министерству финансов США официальный запрос о предоставлении Советскому Союзу ссуды, составленный скорее в духе требования, чем просьбы о помощи. Это был очередной случай, когда Молотов отказался «клянчить крохи с барского стола». Кроме того, в советских высших кругах сложилось убеждение, что давать русским ссуду выгодно самим американцам — ведь на эти деньги потом будет закупаться американское оборудование, а в Москве были уверены, что после войны в США неизбежно наступит спад промышленного производства. Советские сотрудники, приезжавшие в США для обеспечения поставок по ленд-лизу, связанные, как правило, с разведкой, охотились за американскими промышленными и техническими секретами, в чем им помогало и немалое число тех американцев, которые симпатизировали «героической России». Советские представители вели себя бесцеремонно, подобно гостям, которые после радушного приема и щедрого угощения беззастенчиво прихватывают с собой ювелирные украшения хозяев{60}.

Линия поведения Рузвельта заключалась в том, чтобы относиться к СССР как к равному партнеру и великой державе, и постепенно советские высшие круги привыкли принимать это как должное. В конце 1944 г. Сталин попросил у Рузвельта согласия на восстановление «прежних прав России, нарушенных в результате вероломного нападения Японии в 1904 году», включая владение Южным Сахалином и Курилами, а также базой в Порт-Артуре и Китайско-Восточной железной дорогой{61}. Рузвельт поддержал советские требования, не особенно вникая в детали. По свидетельству А. А. Громыко, тогдашнего советского посла в США, Сталин с удовлетворением заметил: «Америка заняла правильную позицию. Это важно с точки зрения наших будущих отношений с Соединенными Штатами»{62}. В Москве многие ожидали, что руководство США с таким же пониманием отнесется к советским планам в Восточной Европе. В конце 1944 г. руководство советской разведки, вспоминал Павел Судоплатов, пришло к заключению, что «ни у американцев, ни у англичан нет четкой политики в отношении послевоенного будущего стран Восточной Европы. У союзников не существовало ни согласованности в этом вопросе, ни специальной программы. Все, чего они хотели, — это вернуть к власти в Польше и Чехословакии правительства, находившиеся в изгнании в Лондоне»{63}.