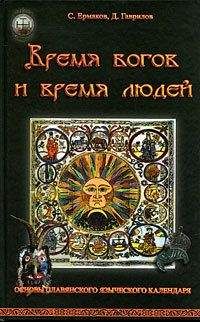

Дмитрий Гаврилов - Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря

Помощь проекту

Время богов и время людей. Основы славянского языческого календаря читать книгу онлайн

Единственное исключение составлял медведь. Культ медведя общеизвестен и повсеместно распространен, но у разных народов праздники в честь медведя справлялись по-разному. Известно несколько основных вариантов: ежегодно, один раз в два года – в силу того, что потомство у медведя, как, впрочем, и у человека появляется один раз в два года. Ханты и манси устраивали праздники в течение семи лет ежегодно (в период с декабря по март), затем наступал семилетний перерыв.

По-видимому, не будет большим преувеличением сказать, что культ медведя можно считать в реконструируемой календарной системе ключевым. То же можно сказать о культе лошади, коровы, лося–оленя, кабана–свиньи. Годовой цикл в медвежьем культе начинается в момент весеннего равноденствия (март), выход из берлоги, рождение медвежонка совпадают с началом возрождения природы. Культ лошади можно соотнести с летним солнцестоянием (июнь). Это период гона и конец отела у кобылиц. Культ лося и оленя мог совпадать с осенним равноденствием, ибо на это время приходится начало гона, спаривания, боев за самку. Но праздники в их честь могли совпадать и с датой летнего солнцестояния, так в это время у них появлялся приплод. Это проясняет связь Лося и Оленя с Солнцем, и позволяет понять причины появления разных традиций выбора времени для праздников в честь этих животных: июнь либо сентябрь.

Табличка календаря из Колиньи, начало н. э. (фрагмент)

Культ кабана у многих народов мира, как правило, совпадал с декабрем-январем: периодом гона у диких свиней и концом подсосного периода у свиней домашних. Недаром в новогодние праздники следовало готовить обрядовые блюда из молодых поросят.

При работе над реконструкцией календарной системы мы должны помнить, что животных культов у древних европейцев было куда больше, чем названо нами. Например, почитались барсук, выдра, хорек, заяц, белка и т. д.» (Гусаков, 2005).

Прорисовка календаря из Колиньи, начало н. э. (фрагмент)

Годовой круг земледельцев

По мере распространения земледелия складывается новый календарь. Он стал необходим по той простой причине, что производящее хозяйство основано на иных природных ритмах. Исследователи говорят о возможности существования «растительных» календарей (по циклам жизнедеятельности растительности) или календарей, основанных на счете лет по урожаям (Pennick, 1989, p. 16–21). У них несколько иной отсчет начального дня при той же продолжительности года. Однако во всех случаях – и это обстоятельство нам весьма пригодится впоследствии – ключевые точки всех календарей приходятся примерно на одни и те же даты, близкие к солнцестояниям и равноденствиям. Это вполне понятно, так как столь приметные дни служат прекрасными маркерами смены времен года, от которых и зависит поведение объектов живой природы.

Несколько особняком стоят лунные календари. Естественный спутник Земли, чьи изменения прекрасно заметны наблюдателю изо дня в день, совершает за солнечный год (то есть за полный оборот Земли вокруг Солнца) тринадцать с небольшим оборотов вокруг нашей планеты. Его годовое движение не совпадает с движением Земли вокруг Солнца. Однако расхождение лунного и солнечного циклов не могли скрыть от людей прошлого того влияния, которое оказывает Луна на земные объекты – от приливов и отливов до состояния людей и развития растительности. Благо, наблюдательностью они если и отличались от нас сегодняшних, то только в лучшую сторону.

Норвежский рунический календарь 1636 г. с указанием праздников, долготы дня и ночи, хороших и неблагоприятных дней

«Луна почиталась как “хозяйка” плодородия, и ее ритму подчинялись четыре больших сезонных праздника, названия которых сохранились только в ирландском языке. Это так называемый гражданский календарь.

Как уже упоминалось, с 1 ноября кельты начинали отмечать празднование самэна (samain; по календарю из Колиньи – samon, samonios). Слово переводится как “соединение”, “объединение”. Это был праздник ночи, которая объединяла и связывала два мира: земной мир людей и потусторонний мир мертвых – сид (sid). В эту ночь, по поверью кельтов, можно было не только свободно общаться с обитателями потустороннего мира, но и сами умершие могли навещать живых. Это был праздник, с которого у британских кельтов начинался Новый год. Друиды в ночь самэна сжигали на кострах дары, приносимые богам. В Ирландии еще в XIX в. в эту ночь домашний скот проводили между двумя пылавшими кострами, полагая, что этот обряд предохранит в течение всего года скот от болезней. Праздник самэн не относился ни к году прошедшему, ни к году будущему. Он следовал сразу за летом (sam) и рассматривался кельтами с двух сторон – мрачной и светлой.

Начало светлого времени отмечалось 1 мая, в праздник Бельтан (Beltain), посвященный богу Лугу, соответствовавшему римскому Меркурию, и дате крупнейших собраний друидов.

1 августа праздновался день Лугнасада (Lugnasad – “собрание в честь Луга”, или, по другой версии, “брак Луга”). По поверью кельтов, Луг в этот день выступал как божество плодородия, раздающее свои богатства. Это праздник осени и сбора урожая. В Галлии в период римского господства его заменили на Собрание галлов (Concilium Galliarum) в Лионе, на котором прославлялся не бог Луг, а император.

1 февраля отмечался имбольк (imbolc – люстрация, очищение после зимы). Этот праздник закреплял полюсы календарного времени – начало зимы (samain) и лета (beltain). Впоследствии праздник имбольк был заменен днем святой Бригитты, а затем Святой Девы, в то время как праздник бога мертвых 1 ноября стал днем Всех святых» (Шервуд, 1993).

Таким образом, древнейшие системы счета в первую очередь утилитарны, обусловлены ежедневными потребностями человека. Это свойство присуще календарям всех народов Европы, как охотничьим, так и земледельческим:

«В аграрном обществе время определялось прежде всего природными ритмами. Календарь крестьянина отражал смену времен года и последовательность сельскохозяйственных сезонов. Месяцы у германцев носили названия, указывавшие на земледельческие и иные работы, которые производились в различные сроки: “месяц пара” (июнь), “месяц косьбы” (июль), “месяц посева” (сентябрь), “месяц вина” (октябрь), “месяц молотьбы” (январь), “месяц валежника” (февраль), “месяц трав” (апрель). При Карле Великом была даже предпринята попытка ввести эти названия в официальный календарь. Однако замысел оказался неудачным, так как в разных районах Германии эти названия прилагались к разным месяцам; так, “месяцем пахоты” называли где август, а где март и апрель. У скандинавов май именовали “временем сбора яиц”, а также “временем, когда овец и телят запирают в загоне”; июнь – “солнечным месяцем”, “временем перехода в летние хижины” (то есть выгона скота на луга), октябрь – “месяцем убоя скота” (это название в шведском языке сохранилось до сих пор), декабрь – “месяцем баранов” или “месяцем случки скота”. Лето называли временем “между плугом и скирдованием”» (Гуревич, 1999).

Рунические календари на старинной западноевропейской гравюре

Календарь и мифологическое сознание

Искусство счета времени и определения праздничных дней восходит ко временам древнего каменного века. Таким образом, потребность вычисления сроков и годовых изменений существовала еще на заре человеческой истории. К энеолиту (ранний бронзовый век) восходят хорошо известные мегалитические сооружения, которые, как было убедительно показано А. Томом, Дж. Хокинсом и др., служили в том числе и цели календарных расчетов. В лесной полосе Европы (в том числе и на территории современной России) начиная с раннего железного века этой же цели служили, как можно предполагать, городища-святилища, которые представляли собой достаточно сложные с точки зрения возможностей сооружения.. Прослеживается преемственность в обустройстве и характере использования таких городищ славянами (Гусаков, 2005, 2006).

Древнеславянские названия отдельных фаз Луны (по Н. И. Моисеевой, 1991)

«Уже задолго до принятия христианства приднепровские славяне выработали свою собственную систему счета времени, названия месяцев, дней недели. В основе этого счета, как и у других народов, лежала ритмичная смена фаз Луны. По тому, как древние летописцы описывали солнечные затмения, как они сравнивали видимый серп Солнца с видом Луны в конкретный день после новолуния, можно сделать вывод, что смены фаз Луны фиксировались на Руси весьма тщательно.

О большом внимании, уделявшемся наблюдениям Луны, свидетельствует и наличие древних названий лунных фаз: новолуние называлось “межи”, молодой серп – “новец”, первая четверть – “новый перекрой”, фаза около 10 дней – “подполонь”, полнолуние – “полонь”, фаза около 17 дней – “ущерб”, последняя четверть – “ветхий перекрой”, старый серп – “ветох”» (http://ru.philosophy.kiev.ua/library/misc/calend/index.html).