Олег Большаков - История Халифата. Том 1. Ислам в Аравии, 570—633

Помощь проекту

История Халифата. Том 1. Ислам в Аравии, 570—633 читать книгу онлайн

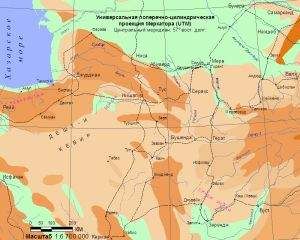

Молодые горы Аравии тектонически активны, здесь нередки землетрясения и вулканические извержения. Старые кратеры и обширные лавовые поля (харра), разлитые в Хиджазе на десятки и сотни километров, напоминают об этом. Последнее мощное извержение, зафиксированное историками, произошло в 1256 г. около Медины [+49].

Вся поверхность Аравии, за исключением низменной равнинной части на востоке полуострова, изрезана глубокими каньонами древних рек, вади, которые наполняются водой только на несколько часов после дождей, когда по ним несутся мощные потоки (сайл — сель). Крупнейшее из них, ар-Рима (ар-Рума), пересекающее центр Неджда с запада на восток, тянется на

полтысячи километров, достигая местами ширины 5–6 км. Дно больших вади ровное, заполненное мелким галечником и песком или глиной. Его можно использовать для орошаемого земледелия, задерживая дождевую воду на обвалованных участках или у устья боковых ущелий. В руслах вади сравнительно высок уровень почвенных вод, и даже в засушливое время можно докопаться до воды. Близость увлажненного слоя определяет и более богатую растительность. Поэтому к большим вади привязываются пути перекочевок и караванные пути.

Климатические условия Аравии VI–VII вв., видимо, мало отличались от современных, с той только разницей, что почти голые ныне горы сохраняли в ту пору древесную растительность, богаче была саванная растительность равнин и соответственно богаче животный мир. Страусы, дикие ослы, различные антилопы, львы и гиены — обычные персонажи арабской поэзии того времени. Возможно, что в наиболее безлюдных районах сохранялись еще дикие верблюды. Охота тогда имела гораздо большее значение в жизни жителей Аравии, чем в новое время. Подавляющая часть Аравии получает ничтожное количество осадков — менее 100 мм в год, а примерно 1/6 ее территории, практически не знающая дождей (менее 25 мм), вообще необитаема. Только в Йемене, в зоне муссонных дождей, задерживаемых высокими горами, на площади около 200 тыс. км2 существует уголок влажных тропиков, где в древности были горные тропические леса, из которых вытекают настоящие, хотя и небольшие речки. Однако к здесь прибрежная равнина суха и бесплодна, и речки пересыхают в ней в сухое время года.

В зоне муссонных дождей возможно земледелие без искусственного орошения. Многовековым трудом йеменских земледельцев склоны гор были превращены в систему террас, обеспечивающих равномерное распределение дождевой воды. А в предгорных равнинах были созданы сложные ирригационные системы с монументальными каменными плотинами, задерживавшими паводковую воду вади. По уровню интенсивности земледелия Йемен можно поставить в один ряд с такими древними ирригационными цивилизациями, как Месопотамия и Египет.

К сожалению, археология еще не может ответить на вопрос, какая площадь одновременно обрабатывалась в Йемене в раннем средневековье. Учитывая, что значительная часть увлажненного района приходится на горы и гористые местности, непригодные для обработки, мы можем считать, что из указанной площади в 200 тыс. км2 вряд ли могло обрабатываться более 10 %, т. е. около 2–2,5 млн. га, что примерно соответствует состоянию в середине нашего века, когда здесь сохранялся традиционный, близкий к средневековому уклад жизни [+50]. Возможно, что в какие-то периоды древности обрабатывалась и большая площадь, но в VI в. многие ирригационные системы древности постепенно пришли в упадок [+51]. Хорошо увлажненные горные склоны и предгорья Южной Аравии были прекрасными пастбищами не только для неприхотливых овечьих и козьих стад, но и для крупного рогатого скота, которым славился Йемен.

В этой части полуострова, составляющей всего около 8 % его территории, концентрировалась по крайней мере половина его населения. Аналогия с ситуацией в середине нашего века и закономерности исторической демографии позволяют говорить, что здесь было не менее 3,5 млн. оседлых жителей, горожан и земледельцев [+52]. Уже поэтому Йемен можно по исторической значимости поставить в один ряд с такими странами древней цивилизации, как Палестина, Сирия или Вавилония.

Здесь насчитывалось не менее десятка крупных городов с населением 15–25 тыс. человек, с монументальными общественными и жилыми зданиями и мощными оборонительными стенами. Общее же число городов Йемена пока не поддается учету, тем более что крупные селения по типу застройки мало с уличались от городов. Поэтому не представляется возможным установить процент городского населения по отношению к сельскому. Ремесленная продукция Йемена — ткани, изделия из кожи и металлов — обеспечивала потребности почти всей остальной Аравии.

За пределами Йемена и горных районов Хадрамаута земледелие без искусственного орошения, как и ныне, возможно было лишь в отдельных пунктах, где выпадало достаточно осадков или высокий уровень почвенных вод позволял культивировать финиковые пальмы без полива. В большинстве же случаев в мелких оазисах, разбросанных по всей территории Аравии, посевы под дождь сочетаются с дополнительным поливом из колодцев или запруд, скапливающих дождевую воду. Площадь этих оазисов совершенно ничтожна по сравнению с необозримыми пространствами песчаных и каменистых пустынь, безотрадных голых гор и скал и солончаков — менее одной тысячной всей площади. Поэтому Аравия всегда воспринималась как царство кочевников-бедуинов и их верных помощников — верблюдов.

О верблюде стоит сказать особо: без него весь образ жизни обитателей Аравии и степень освоения ее кочевниками были бы другими. Он — незаменимое средство передвижения в условиях жары, безводья и скудного подножного корма. Аравийский одногорбый верблюд, дромадер, способен обходиться в жару без питья 4–5 суток и нести до четверти тонны груза, верховой верблюд беговой породы способен за сутки пробежать 120–130 км, а на коротких дистанциях развивает скорость до 20 километров в час. Ни в одном из этих отношений лошадь не в состоянии конкурировать с верблюдом. Поэтому ее использовали лишь в военных целях и как престижное верховое животное. В походах воины ехали на верблюдах, а на коней пересаживались только перед боем.

Кроме того, земледельцы использовали верблюдов как тягло на пахоте и для подъема воды из колодцев. Верблюд обеспечивал хозяев молоком, шерстью, кожей и мясом. Правда, рядовым бедуинам нечасто приходилось забивать их на мясо, так как, судя по современным аналогиям, количество их в одной семье в среднем не превышало десятка. Больше было поголовье овец и коз [+53]. Из этого скромного количества скота часть приходилось продавать для приобретения зерна или муки у земледельцев, а чтобы обеспечить семью в самых скромных пределах хотя бы ячменем, нужно было продать 4–5 полугодовалых баранов [+54].

По-настоящему сыты бедуины были только весной, когда на зеленых пастбищах скот давал много молока, после весенних дождей появлялись трюфели, их жарили свежими и сушили впрок. Большим подспорьем была охота, так как живности в степи было еще немало. Впрочем, бедуины не брезговали и саранчой и ящерицами.

Определить численность кочевого населения чрезвычайно трудно, даже сейчас численность его в Аравии известна с некоторой долей приближения, а в первые десятилетия нашего века счет велся вообще на «шатры», количество людей в которых определялось приблизительно. Если исходить из современного состояния, то в большей части Аравии плотность населения не превышает 1 чел./км2, только в более обеспеченных районах доходя до 4 чел./км2 (исключение составляют оазисы). По данным М. Оппенхайма, в начале нашего века на территории кочевания племен фад'ан, сба'а и амарат из Северной Сирии в Верхнюю Месопотамию, составлявшей примерно 36 тыс. км2, обитало 12245 «шатров», т. е. около 70 тыс. человек, в зоне кочевания племени сулайм (32 тыс. км2) — приблизительно 50 тыс. человек [+55]. Это дает примерно 1,6–1,9 чел./км2. Исходя из этих данных, можно с большой долей вероятия считать, что средняя плотность кочевого населения в Аравии VI–VII вв. была около 1,5 чел./км2, т. е. на всей территории степной Аравии (исключая Руб-эль-Хали) могло быть около 3 млн. бедуинов.

Все же население Северной и Центральной Аравии не было сплошь кочевым. Крупным земледельческим районом была Йамама, представляющая собой семисоткилометровую цепь небольших оазисов, особенно плотную на севере. По подсчетам путешественников первых десятилетий нашего века, в южной части Йамамы имелось не менее 3500 га орошаемых земель, которые составляли лишь часть того, что имелось в древности [+56]. Это доказывается существованием на рубеже древности и средневековья в ныне пустынном районе южнее вади Эд-Давасир большого города, столицы Киндитского царства в III в. [+57]. Это Позволяет думать, что в раннем средневековье площадь орошения Южной Иамамы была больше, чем в начале нашего века. Особенно много орошаемых земель было в лучше обеспеченной водой центральной части Йамамы. Не будет грубой ошибкой предполагать, что в раннесредневековой!амаме было около 25 тыс. га орошаемых земель. К этому надо добавить 15–20 тыс. га в Омане [+58], примерно столько же в крупных оазисах Хиджаза, Неджда и Бахрейна (таких, как Иасриб, Таиф, Тайма и др.) и до 10 тыс. га в двух-трех сотнях мелких оазисов в тех же областях [+59]. Всего в Аравии за пределами Йемена и Хадрамаута было по меньшей мере 75 тыс. га орошаемых земель, которые могли обеспечить существование 300 тыс. земледельцев [+60].