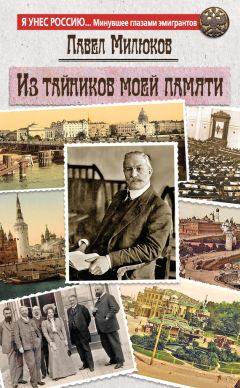

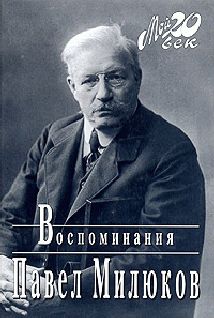

Павел Милюков - Воспоминания (1859-1917) (Том 1)

Помощь проекту

Воспоминания (1859-1917) (Том 1) читать книгу онлайн

Не знаю, какое состоялось бы окончательное решение, если бы на сцену не выступил, неожиданно для всех, новый фактор. До Петербурга дошли, наконец, сведения о наших совещаниях в гостинице Бельведер, и оттуда был прислан приказ выборгскому губернатору - распустить собрание. Смущенные финляндцы вызвали Муромцева из залы для переговоров. Мы теперь подвели бы своих финляндских друзей, если бы продолжали упорствовать. И Муромцев обещал губернатору закрыть собрание. Он это и сделал и, надев перчатки, удалился. Среди общего волнения Петрункевич предложил, прекратив прения, подписать воззвание, "как оно есть". Продолжать споры было, действительно, уже некогда. Притом же, новый акт насилия из Петербурга заставил вспыхнуть потухавшее пламя и сразу всех объединил. Предложили председательствовать кн. П. Долгорукову. Герценштейн и Иоллос подписали манифест первые... Подписанный членами, он был тут же напечатан и ввезен в Петербург контрабандой.

Наше возвращение в Петербург обошлось не без инцидентов. Друзья и родные опасались, что в самый момент возвращения мы все будем арестованы на вокзале. Этого не случилось; вопрос о привлечении к суду членов Думы, подписавших манифест, требовал предварительной подготовки, политической и юридической. Надо было не только определить состав преступления, но и решиться наложить руки на избранников народа. В ожидании всего этого, более серьезной представлялась возможность расправы с нами черносотенцев.

По дороге мы узнали, что уже в пути на нас готовилось покушение. В списке обреченных стояли, кроме Герценштейна и Иоллоса, Винавер и я. Все это объясняло, почему при выходе из вагона на Финляндском вокзале нас с тревогой ждали близкие люди. Одна преданная кадетка энергично втолкнула меня в пролетку, заготовленную к приходу поезда.

Первая Государственная Дума отошла в историю. История не сказала о ней последнего слова: слишком были различны интересы и идеи, с нею связанные. Но, может быть, не лишено интереса сопоставить, в заключение, два суждения о Думе с двух противоположных сторон. Одно из них заключало в себе резкую оценку и мрачный прогноз. Оно принадлежит Крыжановскому и высказано под впечатлением первой встречи царя с Думой на приеме в Зимнем Дворце 27 апреля. Другое суждение принадлежит проф. Ключевскому; оно высказано уже во время заседаний Думы. Если это и не суд истории, то, во всяком случае, мнение самого талантливого и вдумчивого из русских историков.

С. Е. Крыжановский вспоминает, что царский выход был "обставлен всею пышностью придворного этикета и сильно резал непривычный к этому русский глаз". Но глаз верного слуги старого режима резала также, на этом фоне царского блеска, неподходящая к месту "толпа депутатов в пиджаках и косоворотках, в поддевках, нестриженных и даже немытых". Умный чиновник сразу заключил из этого, богатого смыслом, сопоставления, что "между старой и новой Россией перебросить мост едва ли удастся". И свои чувства он выразил восклицанием: "ужас!.. Это было собрание дикарей"...

В. О. Ключевский давая свой отзыв о деятельности Думы в письме к А. Ф. Кони, говорил: "я вынужден признать два факта, которых не ожидал. Это быстрота, с какой сложился в народе взгляд на Думу, как на самый надежный орган законодательной власти, и потом - бесспорная умеренность господствующего настроения, ею проявленного. Это настроение авторитетного в народе учреждения умереннее той революционной волны, которая начинает нас заливать, и существование Думы - это самая меньшая цена, какою может быть достигнуто бескровное успокоение страны".

Если угодно, в Первой Думе было всё. Были и "дикари", вытащенные из русской глуши, однако, самим же правительством по закону 11 декабря. Была и "революционная волна", продолжавшая заливать Россию. Была, наконец, и проявленная наиболее культурной частью России "умеренность", подававшая надежду на "успокоение страны" - при условии, конечно, длительного существования Думы. В общем, это был сложный и дорогой инструмент, единственный, какой могла создать в тогдашней России интеллигентская традиция и едва пробудившаяся народная воля. Но для того, чтобы управлять этим инструментом, нужно было понимание положения - и умелое руководство. Когда Родичев сравнивал этот редкий орган с иконой, разбить которую у власти не поднимется рука, он жестоко ошибался. Его разбила рука подлинных "дикарей" сверху. "Революционная волна", как будто, отхлынула перед грубым насилием. Но это была только отсрочка, данная власти, - и уже последняя. И тот же В. О. Ключевский - даже вопреки своим настроениям - сделал из случившегося пророческий вывод: "Династия прекратится; Алексей царствовать не будет". Трудно было тогда поверить правильности провидения историка. А так оно и случилось, всего спустя 11-12 лет после описанных событий.

14. ПОТУХАНИЕ РЕВОЛЮЦИИ (1906-1907)

Роспуск Первой Государственной Думы провел резкую черту между течением политической жизни России раньше - и тем, что затем последовало. Первым симптомом этого перелома был все ускорявшийся процесс потухания революции. Высшей точкой революционного взрыва, в моем представлении, было вооруженное восстание в Москве, в декабре 1905 г., - и его неизбежный провал. Дальше революционная кривая пошла быстро вниз, и, несмотря на отживавшие черты революционных явлений, эта линия процесса представлялась мне совершенно ясной и бесспорной. Как далеко отошла в прошлое та моя "примирительная миссия", с которой я возвращался в Россию! Лагерь "друзей - врагов", на путь которых я рассчитывал направить русскую революцию и поддержкой которых обусловливал наш общий успех, теперь сам разбился на кучки, непримиримо боровшиеся с нашими методами борьбы.

С их голоса французские журналисты сравнивали меня теперь с Тьером не с Тьером, министром Луи-Филиппа, а с Тьером, президентом республики, с Тьером Версаля, расстрелявшим Парижскую коммуну. Политическая репутация моих старых друзей, с. - р., быстро падала, по мере того, как политический террор переходил от них в руки новоявленных одиночек - "максималистов" и становился просто способом добывания денег путем "эксов" (экспроприации), сухих или мокрых. Традиционной средой действия старых с. - р. было крестьянство; но организовать эту громадную, бесформенную политически массу было явно невозможно, и первые попытки создать "крестьянские союзы" оказывались более или менее фиктивными. Единственным проявлением крестьянского недовольства были аграрные волнения, вспыхивавшие по разным поводам то там, то здесь, иногда охватывавшие даже целые губернии, - но хаотические, беспрограммные и бессильные; их политическим результатом было только отбрасывание помещичьего класса в реакционный лагерь и сплочение дворянских организаций. Наш план мирной крестьянской реформы оставался красной тряпкой для дворянских зубров и мишенью для правительственных атак; самих крестьян наши "друзья - враги" настраивали против нас, обещая черный передел, социализацию, национализацию, муниципализацию земли (Автор вероятно имеет в виду социалистические круги вообще, т. к. с. - р. не предлагали ни "национализации" (которую они отличали от "социализации"), ни "муниципализации" земли. (Примеч. ред.).), что угодно, только не мирный компромисс с участием государства и "по справедливой оценке".

В другом лагере русского социализма, у социал-демократов, положение было благоприятнее, но и сложнее. Главный раскол шел у них по линии большевизма и меньшевизма, и мы видели, что более благоразумное течение меньшевиков оценивало положение довольно сходно с нашей оценкой - и делало отсюда тактические выводы, настолько близкие с нашими, что, казалось, было возможно совместное действие с ними. Но это только казалось, так как каждый случай такого сотрудничества становился поводом для внутренних обличений, провинившиеся в сближении с "буржуазией" партийцы призывались к порядку и быстро отступали на ортодоксальную линию.

Большевики, с своей стороны, этой линии вовсе не держались; их революционная линия была непримиримо-крайняя, "бланкистская", по заграничному жаргону, - линия "перманентной" революции, по Троцкому, рассчитанная не столько на победы в настоящем, сколько на рекорды для будущего, а в данный момент на сохранение "белизны риз". Эти люди усердно гасили русскую революцию слева, как крайние реакционеры гасили ее справа; но последние, по крайней мере, понимали, что делали, и стремились к достижению цели, т. е. к полной реставрации, сознательно, тогда как первые, упорно преследуя то, что тогда казалось утопией, так же усердно расчищали им путь. Между этими двумя крайностями и состоялся губительный для мирного исхода фактический контакт.

Было еще течение, так сказать, полусоциализма, - наших прежних союзников из левого крыла Союза Освобождения. Их социальная база была реальнее, нежели крестьянство с. - р., но менее реальна, нежели рабочий класс с. - д. Они опирались на "кооператоров" деревни, на мелких служащих ("третий элемент") земства, на часть радикальной интеллигенции. Но это была связь идейная; организовать их было трудно, а вывести на улицы невозможно. Часть этих элементов переливалась и в нашу среду. Разделяя, более или менее, наши социальные стремления, они расходились в политических и непримиримо отрицали нашу тактику. Понимая (как и меньшевики), что исход революции в ближайшей стадии может быть только буржуазным, они в конце концов сердились на нас, что в нашей тактике мы были недостаточно умеренны для данной минуты, а в нашей программе чересчур радикальны. Эту позицию я как-то формулировал в тогдашней печати: "станьте, наконец, октябристами, чтобы мы могли стать кадетами". Противоречие между нашей (исходной) программой и (партийной) тактикой, конечно, существовало; но это было противоречие, от которого страдала вся Россия и разрешить которое в мирном порядке оказалось невозможно. Поэтому стал возможен, в конце концов, и большевистский исход.