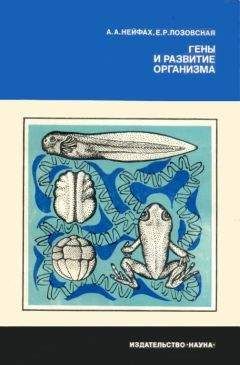

Александр Нейфах - Гены и развитие организма

Помощь проекту

Гены и развитие организма читать книгу онлайн

Одновременно с мужским пронуклеусом образуется и женский. У одних видов (например, у морского ежа) он уже сформирован к моменту оплодотворения. Чаще же зрелое неоплодотворенное яйцо останавливается на стадии первого деления мейоза. Проникновение спермия или искусственная активация запускает этот процесс, и он быстро заканчивается образованием гаплоидного ядра — женского пронуклеуса. Два пронуклеуса сближаются друг с другом. Через некоторое время начинается первое деление дробления. При этом отцовские и материнские хромосомы объединяются в одном, теперь уже диплоидном, ядре.

События, происходящие в яйце в момент оплодотворения и вскоре после него, не ограничиваются защитой от полиспермии, сближением двух пронуклеусов и образованием диплоидной зиготы. Между оплодотворением и первым делением у многих видов происходят значительные и важные перемещения цитоплазмы — ооплазматическая сегрегация, определяющая начальные этапы дифференцировки (см. ниже).

Оплодотворение или только активация яйца вызывает в нем целый ряд биохимических процессов, которые лучше всего изучены у морского ежа. Уже в первые секунды после проникновения сперматозоида в яйцо увеличивается активность многих ферментов, усиливается дыхание, начинается интенсивный синтез белка. Активацию белкового синтеза при оплодотворении исследуют уже много лет, но точный механизм этого явления до сих пор не ясен. В неоплодотворенном яйце мРНК связаны с белком в виде информосом и неактивны. Рибосомы также почти не функционируют. После оплодотворения информосомы, как полагают, распадаются, мРНК присоединяют рибосомы, образуют с ними полирибосомные комплексы и начинают активно транслироваться. Процесс этот начинается сразу, но количество мРНК, вовлекаемых в синтез~белка, нарастает в течение нескольких часов.

В первые часы после оплодотворения синтез РНК в ядрах незначителен и основная масса синтезируемых белков образуется на мРНК, заранее запасенных в оогенезе. Что препятствовало присоединению мРНК к рибосомам и участию их в белковом синтезе до оплодотворения, остается пока неизвестным.

Итак, оплодотворение является если и не началом развития вообще, то, во всяком случае, началом эмбрионального развития. И хотя мейоз и оплодотворение необходимы только для эволюции, к ним привязан целый ряд важных процессов эмбриогенеза: ооплазматическая сегрегация, начало делений дробления, активация многих биохимических процессов. Обеспечению надежности оплодотворения подчинены ряд особенностей организации яйца, все функции и строение сперматозоида, а также многие черты анатомии, физиологии и поведения родительских организмов.

Глава IV

С чего начинается развитие. Начало работы генов

При оплодотворении хромосомы обоих родителей только объединяются в одном ядре. Однако функционировать в качестве источника генетической информации они начинают не всегда сразу. Поэтому начало развития зародыша, если рассматривать его как процесс реализации отцовской и материнской наследственности, может быть, правильнее считать не с момента оплодотворения, а позже.

Молекулярным проявлением функции генов, как мы знаем, является их транскрипция, т. е. синтез РНК. У видов, яйцеклетки которых невелики, синтез РНК можно обнаружить довольно рано — уже после первых делений яйца. Ho у рыб и амфибий, имеющих крупные яйца, транскрипция обнаруживается только тогда, когда число клеток достигает нескольких тысяч. У всех животных РНК начинает синтезироваться не позже бластулы и первый процесс формообразования всегда происходит под контролем собственного генома зародыша.

Следует различать саму работу генов (транскрипцию мРНК на ДНК) и проявление этой работы, т. е. появление тех или иных признаков. В генетике такое проявление называют экспрессией генов. В простом случае экспрессия выражается в синтезе какого-либо белка, а в более сложных — в таких проявлениях развития, как образование органов, т. е. морфогенез. Между собственно работой генов, т. е. транскрипцией, и их экспрессией должно пройти некоторое время. Иногда это минуты, но нередко и часы, и тогда становится небезразличным, что мы примем за точное время начала работы генов — начало транскрипции или начало экспрессии.

Ну и наконец, нам, вероятно, следует договориться, включение каких генов мы условимся считать началом генетического контроля и началом развития. Надо ли считать таким началом синтез рРНК или тРНК? Они ведь определяют не само развитие, а лишь образование аппарата синтеза белка. Можно ли считать таким началом транскрипцию гистоновых мРНК? Ведь гистоны тоже не определяют развитие и нужны лишь для формирования новых хромосом при делении клеток. Или же нам считать за начало развития лишь включение тех генов, которые контролируют само развитие, т, е, морфогенез? На эти вопросы, очевидно, не может быть строгого ответа. Просто, обсуждая результаты опытов, мы будем каждый раз оговаривать, о чем идет речь.

1. До начала работы генов

В оплодотворенном яйце, зиготе, синтез РНК редко начинается сразу, а если и начинается, то играет малоспецифическую роль, т. е. определяет не собственно процессы развития, а синтез рРНК, тРНК, образование гистонов и т. д., которые необходимы для построения хромосом и создания белоксинтезирующего аппарата. Начало ядерной функции, определяющей развитие, или морфогенез (отсюда — морфогенетическая функция ядер), очевидно, зависит от многих обстоятельств, и прежде всего связано с размерами яйца: у всех видов, имеющих «маленькие» яйца (30—200 мкм в диаметре), гены начинают работать раньше, а у видов с «большими» яйцами (от 0,3 мм и выше), как у рыб и амфибий, — значительно позже. Птицы в этом отношении изучены хуже.

Причины таких различий легко объяснить. РНК, синтезированная в одном или даже в нескольких десятках ядер, в течение первых часов раннего развития не может оказать существенное влияние и изменить синтез белка в огромных объемах цитоплазмы большого яйца. И только на стадии многих сотен или тысячи клеток, когда каждое ядро будет окружено небольшим участком цитоплазмы, синтез новых РНК сможет заметно повлиять на состав синтезируемых белков в данной клетке.

Определенную роль играет также и то, что на самых ранних стадиях развития (во время быстрых делений яйца) значительную часть клеточного цикла занимают репликация ДНК и митоз. Во время дробления яиц рыб и амфибий синтез ДНК происходит всего за 15 мин, но и весь клеточный цикл не превышает 30 мин. У дрозофилы же первые деления ядер происходят еще быстрее — каждые 9 мин. Это означает, что в каждый момент времени значительные участки ДНК заняты репликацией, что, вероятно, затрудняет транскрипцию.

Есть и другая, более важная причина, по которой синтез мРНК на самых ранних стадиях не может играть специфическую роль в развитии. Во время первых делений дробления малочисленные ядра еще не занимают в яйце окончательную позицию. Только после 10–15 митозов ядра будут распределены по яйцу и каждое из них будет окружено своим, отличающимся от других участком цитоплазмы, вместе с которым оно образует эмбриональную клетку, способную к дальнейшему развитию. Эти участки отличаются не только своим местоположением в яйце, они могут отличаться и по химическому составу, так как цитоплазма яиц у многих животных неоднородна.

Вот, например, как происходит раннее развитие у насекомых, и прежде всего у хорошо изученной дрозофилы. Первые семь-восемь делений ядер происходят в центре яйца без деления цитоплазмы, и в это время только ядра будущих половых клеток обособляются от остальных и перемещаются к заднему полюсу яйца. После того как после восьми делений число ядер достигнет 256, они, продолжая делиться, перемещаются из центра на периферию и распределяются в тонком слое цитоплазмы под яйцевой оболочкой. Там они образуют клетки, составляющие бластодерму. Только после этого темп делений замедляется, начинается синтез РНК и происходит детерминация — предопределение основных частей будущей личинки и мухи. Очевидно, что, пока ядра находились в общей для них цитоплазме в центре яйца, они ничем не отличались друг от друга и, следовательно, не могли синтезировать разные РНК. Только заняв различные места в яйце, попав в окружение своей цитоплазмы, они «узнали», какие именно гены в них должны работать. Иначе говоря, ядра получили от цитоплазмы, как сейчас говорят, «позиционную информацию». После этого они начинают синтезировать те виды мРНК, которые необходимы в их новой позиции.

Вместе с тем синтез белков в яйце достаточно интенсивен с самого начала развития: у одних видов он не прекращается со времени оогенеза, у других (например, у морского ежа) синтез белка сразу после оплодотворения возрастает в десятки раз. Для обеспечения этого процесса и происходит в оогенезе создание мощного белоксинтезирующего аппарата и накопление мРНК, часть из которых используется с самого начала развития, а часть вступает в действие наиболее поздних стадиях. Среди этих материнских мРНК, вероятно, отсутствуют те, которые специфически необходимы для таких процессов развития, как гаструляция или последующие этапы морфогенеза. Ведь в ходе этих событий разные клетки ведут себя по-разному, следовательно, они должны отличаться по некоторым белкам (и соответственно по мРНК). Вот тут уже, даже несколько раньше и необходима специфическая морфогенетическая функция ядер — разная в разных частях зародыша.