Титус Буркхардт - Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы

Помощь проекту

Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы читать книгу онлайн

То, что сакральное здание является образом космоса, предполагает a fortiori[57], что это образ Бытия и его возможностей, как бы «воплощенных» или «объективированных» в космическом сооружении. Следовательно, геометрический план здания символизирует план Божий. В то же время он представляет учение, которое каждый ремесленник, участвующий в создании сооружения, мог постигать и интерпретировать в пределах своего искусства; это учение было одновременно и тайным, и явным.

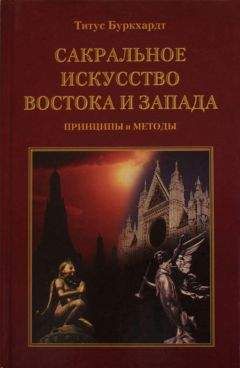

Рис. 15. Примеры пропорций средневековых храмов (по Эрнсту Месселю)

Подобно космосу, храм создается из хаоса. Строительные материалы, дерево, кирпич или камень, соответствуют hyle, или materia prima, пластической субстанции мира. Масон, обрабатывающий камень, видит в нем материю, которая участвует в совершенствовании мира только в том смысле, что приобретает форму, обусловленную Духом.

Инструменты, используемые для обработки грубых материалов, соответственно символизируют божественные «инструменты», которые «формируют» космос из недифференцированной и бесформенной materia prima. В этой связи стоит напомнить о том, что в самых разнообразных мифологиях инструменты отождествляются с божественными атрибутами; вот почему посвящение в ремесленные таинства было тесно связано с заботой о ремесленных инструментах. Поэтому можно сказать, что инструмент значимее художника, в том смысле что его символика выходит за пределы личности как таковой; он подобен видимому знаку духовной одаренности, связующей человека с его божественным прообразом, Логосом. Более того, инструменты аналогичны боевому оружию weapons, которое также часто выступает как божественные атрибуты[58].

Таким образом, инструменты скульптора, деревянный молоток и резец, уподобляются космическим силам, которые дифференцируют изначальную материю, представленную в этом случае необработанным камнем. Взаимодополняемость резца и камня неизбежно проявляется вновь и вновь, в других областях и в других формах, в наиболее традиционных (если не во всех) ремеслах. Плуг обрабатывает землю, как резец – камень,[59] и так же в изначальном смысле перо «преобразует» бумагу[60]; инструмент, который режет или формирует, всегда выступает проводником мужского принципа, воздействующего на женский материал. Резец, очевидно, соответствует способности различения, или распознавания; активный по отношению к камню, он, в свою очередь, становится пассивным, когда рассматривается в связи с деревянным молотком, «импульсу» которого подчиняется. В своем инициатическом и «ремесленном» применении резец символизирует различающее познание, а молоток – духовную волю, которая «осуществляет» или «стимулирует» это познание. Здесь познавательная способность расположена ниже волеизъявления, и на первый взгляд кажется, что это противоречит нормальной иерархии, но очевидная перестановка объясняется тем, что изначальная связь, в которой познание превалирует над волей, неизбежно подлежит метафизической инверсии в «практической» сфере. Более того, молоток держит правая рука, а резец направляет левая. Чистое изначальное знание, которое можно было бы назвать «доктринальным» – а способность различения, о которой идет речь, это не более чем его практическое, или «методическое», применение, – не вмешивается активно или непосредственно в процесс духовного развития, однако упорядочивает его в соответствии с неизменными истинами. Это трансцендентное знание символизируется в духовном методе резчика по камню различными измерительными инструментами, например отвесом, уровнем, угольником и циркулем – образами неизменных архетипов, которые руководят всеми стадиями работы[61].

По аналогии с некоторыми ремесленными инициациями, которые еще существуют в наши дни на Востоке, можно предположить, что ритмичная работа резчика по камню сочеталась иногда с произнесением вслух или безмолвно имени Божьего. В таком случае имя, рассматриваемое как символ творящего и преобразующего Слова, вероятно, уподоблялось дару, завещанному ремеслу иудейской или христианской традицией.

Из сказанного выше о работе резчика становится понятно, что инициатическое учение, передаваемое из поколения в поколение ремесленными корпорациями, вероятно, было скорее наглядным, нежели словесным или теоретическим. Исключительно практическое применение элементарных геометрических принципов, по всей видимости, спонтанно пробуждало в мастерах вместе с даром созерцания некоторые «предчувствия» метафизической реальности. Использование измерительных инструментов, рассматриваемых как духовные «ключи», очевидно, содействовало в дальнейшем осознанию строгой непреложности универсальных законов. Сначала это постигалось на «естественном» уровне, при наблюдении законов статики, а затем – на «сверхъестественном», интуитивно, при созерцании через эти законы их универсальных архетипов: всегда предполагалось, что «логические» законы, выведенные из правил геометрии и статики, до сих пор не включались произвольно в понятие материи, до такой степени, что могла возникнуть путаница с инерцией «не-духовного».

Работа мастера, рассматриваемая таким образом, становится ритуалом; однако, если она действительно призвана иметь значение обряда, она должна быть причастна источнику Благодати. Звено, связующее символический акт с его божественным прообразом, должно стать средством духовного воздействия, с тем чтобы оно могло вызвать глубокую «трансмутацию» сознания; действительно, известно, что ремесленная инициация включает в себя подобие священного акта духовного усыновления.

Целью «реализации», достигаемой через искусство или ремесло, было мастерство, то есть совершенное и непосредственное овладение искусством, мастерство в практике, соответствующее состоянию внутренней свободы и подлинности. Это то самое состояние, которое Данте определяет как земной рай, расположенный на вершине горы чистилища. Когда он достиг порога рая, Вергилий сказал ему: «Отныне уст я больше не открою; / Свободен, прям и здрав твой дух; во всем / Судья [у Т.Б. – Мастер. – Прим. ред.] ты сам; я над самим тобою / Тебя венчаю митрой и венцом»[62]. Вергилий олицетворяет дохристианскую мудрость, которая ведет Данте через духовные миры к центру человеческого существа, райскому состоянию, от которого начинается восхождение к Небесам, символу «над-формальных» состояний. Подъем на гору чистилища соответствует переживанию того, что называлось в древности Малыми мистериями, тогда как восхождение к небесным сферам соответствует познанию Великих мистерий. Символика, использованная Данте, упомянута только потому, что он дает очень ясное представление о такой области космологической инициации, как инициация ремесленная.[63]

Важно не упустить из виду, что в глазах всякого художника или ремесленника, участвующего в создании храма, теория должна была зримо воплотиться в здании, отражая космос, или план Божий. Поэтому мастерство заключалось в сознательном соучастии в плане «Великого Архитектора Вселенной». Этот план открывается в совокупности всех пропорций храма; он направляет устремления всех, кто соучаствует в работе космоса.

Можно сказать в самых общих чертах, что интеллектуальный элемент в работе проявлялся в правильной форме, которую необходимо было придать камню. Ибо forma в аристотелевском смысле играет роль «сущности»; в известном смысле эта forma «суммирует» сущностные качества бытия, или объекта, и таким образом противостоит materia. В инициатическом ключе этой идеи геометрические модели представляют аспекты духовной истины, тогда как камень – это душа художника. Резьба по камню, заключающаяся в устранении всего лишнего и в придании качества тому, что все еще является грубым количеством, уподобляется развитию добродетелей, являющихся в человеческой душе опорами и в то же время плодами духовного познания. Согласно Дуранду из Мена, камень, «отесанный в форме прямоугольника и отшлифованный», представляет душу святого и стойкого человека, которая будет заложена в стену духовного храма рукой Божественного Архитектора.[64] По другой притче, душа переходит из грубого, неправильного по форме и непрозрачного камня в камень драгоценный, пронизанный Божественным Светом, который он отражает своими гранями.

III

Термины « forma» и « materia» были широко распространены в средневековой мысли; здесь мы выбрали их специально для обозначения противоположных граней произведения искусства. Аристотель, относивший природу всякого бытия или объекта к этим двум основным понятиям, использовал для своих доказательств процесс творчества, поскольку оба понятия не являются a priori логическими определениями, а представляют нечто большее. Они не выводятся с помощью мыслительной деятельности, а предполагаются; их концепция основана, по существу, не на рациональном анализе, а на интеллектуальной интуиции, естественной основой которой является не аргумент, а символ; абсолютным символом этой онтологической взаимодополняемости как раз и является связь между образцом, или идеей ( eidos), предсуществующей в сознании художника, и материалом, будь то дерево, глина, камень или металл, призванным принять отпечаток этой идеи. Онтологическая materia, или hyle, не может рассматриваться вне примера пластического материала, поскольку она неизмерима и не поддается определению; она «аморфна» не только в относительном смысле, как может быть «аморфен», или груб, материал ремесла, но также и в абсолютном смысле, ибо до тех пор, пока она не присоединится к forma, она лишена каких бы то ни было характеристик. Соответственно, хотя существование forma как таковой и возможно, она невообразима вне союза с materia, которая определяет ее, сообщая ей «протяженность», едва уловимую либо поддающуюся измерению. Короче говоря, хотя оба онтологических понятия, коль скоро они признаны, являются интеллектуально очевидными, не менее справедливо, что конкретная символика работы художника или ремесленника не может обойтись без их проявления. Кроме того, поскольку диапазон символизма простирается далеко за пределы разума, можно сделать вывод, что Аристотель заимствовал представления об eidos и hyle, преобразованных латинянами в forma и materia, из подлинной традиции, то есть из метода обучения, идущего одновременно от доктрины и от Божественного искусства.