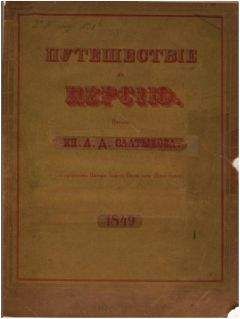

Путешествие в Сибирь 1845—1849 - Матиас Александр Кастрен

Помощь проекту

Путешествие в Сибирь 1845—1849 читать книгу онлайн

161

Упомянутые М. А. Кастреном родовые подразделения известны с XVII в. Они обитали на Нижней и Средней Лене, а позже переместились на Южный Таймыр. Генетически все они действительно являлись эвенкийскими (тунгусскими) родами, однако уже на Лене испытали сильное влияние якутов. Эти родовые подразделения (а также не упомянутый Кастреном тунгусский род Каранто) приняли участие в формировании долганского народа, а род Долган дал ему и свое имя. В условиях постоянного притока якутов в XVIII-XIX вв. эвенкийские роды тюркизировались и восприняли якутский язык. В начале XIX в. две трети долган говорили по-якутски, а к двадцатому веку якутский язык победил полностью. Что касается странного названия «жиган», то это русское искажение имени тунгусского рода азян (по-другому — адян, эжан). Очевидно, к этому родовому названию восходит и приводимый ниже самодийский термин айжа, которым они обозначали долганов и тунгусов. Перевод айжа как «младшие братья» является переосмыслением иноязычного термина на самодийский манер.

162

Группа береговых юраков сложилась в устье Енисея в конце XVII — начале XVIII в. Ее основой послужили энецкие роды Лампай (упомянут М. А. Кастреном) и Аседа. В дальнейшем они испытали сильное влияние со стороны тундровых ненцев (юраков), так что к XIX в. от последних практически не отличались. Поэтому за ними также закрепилось название юраков. Несмотря на оненечивание, родовое название Лампай за береговыми юраками сохранилось. Считается, что этот род тесно связан с тундрово-ненецким родом Ламдо.

163

Русское название, принятое и в науке, основано на том, что юраки в течение лета занимаются рыболовством по берегам Енисея. Осенью, по общему обычаю самоедов, они кочуют по тундрам и ловят песцов, диких оленей и др., а зимой живут по Хети и Соленой под защитой редкого лиственного леса, который еще растет по этим рекам.

164

В нынешнем году в Туруханском округе нищета дошла до неслыханных размеров, потому что казна должна была уменьшить прежние вспомоществования жителям. Цена на муку поднялась до того, что даже в Енисейске ее продавали по 7 р. 50 к. за пуд.

165

По церковным книгам всех остяков на Енисее 904 души мужского и женского пола.

166

Группа береговых юраков сложилась в устье Енисея в конце XVII — начале XVIII в. Ее основой послужили энецкие роды Лампай (упомянут М. А. Кастреном) и Аседа. В дальнейшем они испытали сильное влияние со стороны тундровых ненцев (юраков), так что к XIX в. от последних практически не отличались. Поэтому за ними также закрепилось название юраков. Несмотря на оненечивание, родовое название Лампай за береговыми юраками сохранилось. Считается, что этот род тесно связан с тундрово-ненецким родом Ламдо.

167

Лимбель-гуп, как известно, принадлежит к речной системе Таза.

168

Pro dolor (лат.) — какая печаль!

169

Сибирское ханство, основное население которого было тюркоязычным, конечно же, нельзя считать финским государством. В стремлении отыскать в Сибири древнейшую прародину финноязычных народов, Кастрен нередко выдвигал недостаточно аргументированные идеи, надеясь в дальнейшем подкрепить их бесспорными фактами.

170

Quantum satis (лат.) — сколько хочется.

171

Предание о мифическом «белоглазом» народе, обитавшем когда-то на Приенисейских степях, подтверждается данными топонимики, археологии и антропологии. В бронзовом и раннем железном веках там обитали племена индоевропейского происхождения. Вероятно, речь шла о динлинах — европеоидном народе, обитавшем в Южной Сибири в I тыс. до н.э. — середине I тыс. н.э. Сведения о динлинах содержатся в трудах «отца истории» Геродота и древнекитайского ученого Сыма Цяня, где они описываются как светловолосые и голубоглазые (белоглазые) люди с длинными прямыми носами. Китайцы называли их «рыжеволосыми дьяволами». Сегодняшние историки связывают с динлинами т.н. тагарскую археологическую культуру. Страна динлинов находилась на Среднем Енисее, в Минусинской котловине. На юге она граничила с Хуннской державой.

172

Кыргызы — тюркоязычное племя, оседлые скотоводы и земледельцы. Потомки динлинов и одни из предков нынешних хакасов. Имели т.н. руническую письменность, которая была создана на основе письменности соседних ираноязычных европеоидов-согдийцев, обитавших в Средней Азии.

173

Койбалы до XVII в. были отдельным родом самоедоязычных маторов. Название их происходит от имени родового предводителя Койбала. К XIX в. в состав койбалов вошли кетоязычные и тюркоязычные группы, однако частично сохранялся самодийский язык. Впервые обратил внимание на самодийский язык койбалов П. С. Паллас в конце XVIII в. Койбалы занимались скотоводством, охотой и немного земледелием. Оленеводство, характерное для других южных самодийцев, у них отсутствовало. К середине XIX в. койбалы были полностью тюркизированы и вошли позже в состав хакасов.

174

Маторы — самоедоязычный народ Северного Алтая, растворившийся в среде тюркских народов к концу XIX в. Родовые подразделения, восходящие к маторам, известны в составе восточных тувинцев, хакасов, тофаларов. Предками маторов и других южно-самодийских народов считаются дубо, известные по китайским хроникам с VII в. н.э.

175

Сойоты (сойоны, урянхайцы) — название тувинцев в русских источниках до начала XX в. Самоназвание тувинцев — туба, тува, тыва. Название сойоты/сойоны связано с именем древнего племени соян, вошедшего в состав тувинцев. До настоящего времени в составе последних имеется род сойон.

176

Кизильские татары, как и упомянутые ниже качинские и сагайские татары, являются родоплеменными подразделениями абаканских татар, которых М. А. Кастрен называет также минусинскими татарами. В состав пестрого образования абаканских татар вошли, помимо разных тюркоязычных племен, группы кетоязычного и самодийского (через койбалов) происхождения. В настоящее время абаканцы известны как хакасы.

177

Similia similibus curantur (лат.) — подобное подобным лечится. Аналог русской пословицы «Клин клином вышибается».

178

Ultra posse nullus obligatur (лат.) — никто не может сверх меры.

179

О происхождении слова минуса татары рассказывают, что два брата древнего народа (чуди) заспорили о землях на берегу реки, и каждый восклицал при этом: «Min usa,