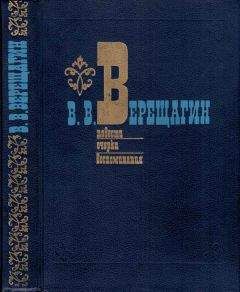

Василий Верещагин - Повести. Очерки. Воспоминания

Помощь проекту

Повести. Очерки. Воспоминания читать книгу онлайн

Едва сдерживая гнев, Даву отвечает, что он предлагает отступать по пути еще не тронутому, полному всякого добра, через невыжженные селения, в которых солдаты найдут закрытия от стужи и непогоды, вдобавок по пути кратчайшему, так что опасности быть отрезанным от Смоленска не будет. Какой же путь предлагает вместо него Мюрат? Пустыню, песок с пеплом, на котором всё заняли и загромоздили транспорты с ранеными, где ничего не встретишь, кроме крови и развалин, мертвечины, заразы и голода! Он, Даву, предлагает этот путь, потому что считает себя обязанным дать совет императору, спрашивающему его об этом; император, если не желает слушать, может заставить его замолчать; но уж, конечно, не заставит его молчать Мюрат, хоть и государь, но не его государь и который наверное никогда им не будет!

Неизвестно, до чего дошла бы ссора, если бы Бессиер и Бертье не уговорили и не разняли ссорившихся. Император сидел все это время неподвижно, в той же позе, наклонившись над картою и, по-видимому, не обращая внимания на этот крик и шум; в сущности, он все слышал, хотя мысли его и продолжали носиться в прошлом.

В Гродне — пробиваться или отступать?

Досадно, невыразимо досадно было ему то, что столько времени потрачено в Москве даром. Даже когда выпал первый снег, он, несколько встряхнувшись от своей летаргии, все еще медлил. Думал ли он действительно устрашить неприятеля, показывая вид, что хочет зимовать в Кремле? И эти затеи укрепить Кремль, втащивши 300 орудий на его стены, открыть театр, выписать из Парижа актеров и т. д.?

И чем он занимался? По целым часам сидел, полулежал с книжкой нового романа в руках или с листком новых, в честь его сложенных в Париже стихов[290], о достоинствах которых подолгу рассуждал с приближенными… Целые три дня писал устав Comedie Francaise, засиживался за обеденным столом, — чего прежде никогда не бывало, — как бы ища возможности забыться, отрешиться от неотвязных мыслей, забегавших вперед, искавших разрешения… Он опустился и еще потолстел за этот ужасный месяц вынужденного бездействия! Как он ни скрывал свое смущение ото всех, приближенные видели страшную борьбу, в нем происходившую; недаром по утрам, на выходах, он чувствовал, как пронизывали его их пытливые взгляды, замечавшие бледность, усталость, следы бессонных ночей, отрывочную резкость его речи, часто переходившую в нетерпеливые выходки, даже брань… Наконец, раз уже решившись, как он выразился, «приблизиться к своим зимним квартирам» или попросту уйти из Москвы и России, он опять-таки медлил: шел тихо, жалея обозов и награбленного солдатами добра, щадя свою артиллерию…

Теперь нечего больше рассуждать, надобно действовать, т. е. бежать и бежать…

Он поднял голову, оглядел смущенные лица своих старых боевых товарищей и медленно произнес: «Хорошо, господа, я распоряжусь…»

И он решился отступить, повести армию по старому пути, как наиболее удалявшему его от русской армии, но это решение обошлось нелегко: с ним сделался продолжительный обморок…

На дороге у бивуачного огня Наполеон продиктовал начальнику штаба приказ отступления: «Мы шли, — сказано было в этом приказе, — чтобы атаковать неприятеля… но Кутузов отступил перед нами… и император решил повернуть назад».

VIII На этапе — дурные вести из Франции

На одном из переходов, когда русская зима заявила о себе снежной бурей, к императору быстро подошел граф Дарю, и цепь часовых медленно окружила их. Эта таинственность возбудила в лицах главной квартиры не только любопытство, но и беспокойство за общую судьбу.

Эстафета, первая за шесть дней, принесла известие о заговоре Маллэ[291], задуманном в самом Париже, в тюрьме, темной личностью, малоизвестным генералом. Единственными серьезными помощниками заговорщика в этом деле были известие о гибели великой армии и поддельный приказ об аресте министра, префекта полиции и коменданта города.

Все задуманное наполовину исполнилось, благодаря хорошо направленному толчку, с одной стороны, неведению, общей апатии и удивлению — с другой.

Император узнал сразу и о преступлении, и о казни преступников и сказал, обращаясь к Дарю: «Ну что! Хороши бы мы были, если бы остались зимовать в Москве!» — мера, которую Дарю рекомендовал, будучи в Кремле.

Наполеон не показал перед всеми ни беспокойства, ни негодования, но они с лихвою вылились наружу, когда он остался с близкими ему лицами; тут он разразился удивлением, досадой и гневом.

Еще тяжелее сделалось ему, когда он остался наедине с самим собою, с мыслями, давно уже не дававшими ему покоя. Что скажет Европа? Как она порадуется недостатку стойкости его хваленых новых учреждений и недостатку гражданского мужества лиц, составлявших опору государства!

Неужели эра революций и переворотов еще не закончилась во Франции, неужели его родство с цесарским домом, для которого он принес столько жертв, считается ни во что? Неужели его сын, надежда, опора государства, считается настолько несерьезным, что мысль о нем даже не приходит никому в голову в опасную и решительную минуту?..

Главная квартира расположилась в этот день близ почтовой станции, и император занял маленькую сельскую церковь, обнесенную оградой. Походная кровать с принадлежностями туалета плохо гармонировала с убранством старого храма, позолоченными славянскими орнаментами и ликами Христа, Богоматери и Святых, угрюмо, укоризненно смотревших на необычную для святого места обстановку, бесцеремонно расположившегося между ними пришельца. Образ Христа, как и все другие, был порублен, изорван и всячески обруган прошедшим здесь солдатством; лишь уцелевший глаз святого лика как бы изрекал приговор всей сцене…

На этапе — дурные вести из Франции

День быстро склонялся к вечеру; многие из старших начальников армии ожидали возможности войти к императору, но не смели сделать этого без зова; кипы нужных бумаг, лежавших на столе, ждали рассмотрения и решения, но он неподвижно сидел, не выпуская из рук листа эстафеты, погруженный в тяжелую неисходную думу…

Очевидно, рассуждал он, во Франции не хотят меня больше — ну что ж! пусть выберут другого; посмотрим, лучше ли он распорядится…

Но как мог он сам дойти до этого положения?

Что сделалось с Александром? Что довело этого добродушного человека до такого озлобления?

Правда, Нарбон[292] уже в Дрездене, по приезде из Вильны, говорил, что царь без хвастовства, но и без слабости остается непоколебимым в принятом решении; но все-таки нельзя было ожидать ненависти, сказавшейся в прокламациях и манифестах Александра.

Уже с начала похода приходилось скрывать от армии эти русские манифесты: так они были полны самых злых, ядовитых обвинений, направленных лично против него, Наполеона. Приходилось обманывать солдат, представлять русскую армию деморализованною, готовою разбежаться, и русского императора то убитым своими недовольными подданными, то беглецом, вымаливающим у Сената помощь и прощение за свое бегство… А между тем чего бы он не дал, чтобы войти опять в прямые, непосредственные сношения с этим беглецом! И в Дрездене, и в Витебске, и даже в Смоленске он ждал какого-нибудь, хоть самого ничтожного, сообщения от своего противника. Как раскаивался он теперь в том, что так высокомерно отнесся к последней мирной попытке Александра — присылке Балашова[293], важности которой он не понял: очевидно, это были последние слова мира и дружбы перед великим смертельным разрывом, после которого русский император наложил молчание на свои уста: не только не заговаривал более, но и не отвечал.

При невозможности начать переговоры лично Наполеон закидывал удочку через Бертье, который писал Барклаю-де-Толли: «Император поручил мне просить Вас засвидетельствовать его почтение императору Александру. Скажите ему, что ни превратности войны и ни что другое не в состоянии уменьшить чувства дружбы, которое он к нему питает». Вспомнилось потом, как он опять пробовал счастия в Москве, через бедного старика Тутолмина, не помнившего себя от страха во время аудиенции, на которую его притащили. Он потратил даром время на красноречие, втолковывая этому чиновнику, что мир легко будет заключен, если между ним и Александром не будет интриг, о чем и просил намекнуть в своем донесении; бедный старик, конечно, обещал все возможное и невозможное, чтобы только поскорее улизнуть от приливов императорского гнева, против воли выливавшегося во время разговора.

Еще неприятнее было вспоминать попытку возложить мирную миссию на Яковлева[294], русского барина, захваченного на выезде из Москвы. Целых два часа он объяснял свои виды и намерения этому смешному господину, обкраденному солдатами и представшему перед ним во фраке своего камердинера. Правда, импровизированный посол дал слово лично доставить письмо своему государю, но ведь и он со страха и желания урваться из-под ареста давал, вероятно, обещания без надежды их исполнить.