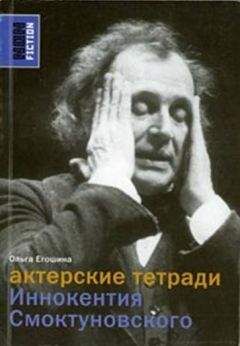

Ольга Егошина - Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского

Помощь проекту

Актерские тетради Иннокентия Смоктуновского читать книгу онлайн

Царь Федор Иоаннович

— В Малом театре вы сыграли царя Федора Ио-анновича. Что вас привело к этому образу?

— Незнание. Мне казалось, что он душевными качествами близок к Мышкину. Я ошибся. В нем все другое. Он иной. Не раскаиваюсь, что взялся за этот материал, но не мог предположить, что будет столь трудно с ним, иначе не притронулся бы, так как его сложность во многом превосходит интерес работы над ним.

Из интервью И. Смоктуновского

Роль царя Федора актер сыграл через семь лет после второй редакции Мышкина, почти пятнадцать отделяло его от премьеры «Идиота». Уйдя из БДТ, Смоктуновский сосредоточился на работе в кино, сыграв Гамлета, Куликова, Деточкина, Чайковского и еще десятки ролей. Собственно приглашение сыграть Гамлета и было непосредственным поводом ухода от Товстоногова. Разобраться же во внутренних мотивах разрыва столь счастливо начатого творческого союза, боюсь, уже никому не удастся. Говоря о Смоктуновском, многие его коллеги до сих пор убеждены: не надо было уходить от Товстоногова. Остался бы — и еще не такие роли, как Мышкин, сыграл бы! Действительно, главный режиссер Советского Союза и первый актер — сочетание импонирующее. Хотя Смоктуновского никогда не называли «актером Товстоногова», скорее уж, отмечали отличия его актерской манеры от стиля БДТ. Да и как бы вписался в этот жесткий режиссерский театр (при всей крупности индивидуальностей, составляющих актерский ансамбль БДТ) актер-самоучка, актер, который годами не выходил на театральные подмостки, предпочитая им кино, актер, воевавший с режиссерами и считавший их губителями актерских дарований, актер-премьер, всегда тянувший «одеяло на себя», актер-солист, всегда и везде выделявшийся из любого ансамбля?..

Ситуация ухода Смоктуновского из БДТ прекрасно дешифруется в традиционных романтических ключах: возник ниоткуда, сыграл великую роль, и варианты: умер, исчез, ушел. И уход из БДТ тогда прочитывается как замена ухода окончательного и бесповоротного. Ее вписывали и в бессмертную летопись театральных интриг, отметив черным крестом булгаковского Регистра: зависть, ревность, конкуренция. «В БДТ по его поводу был целый консилиум, что таких актеров без образования мы не должны держать в рядах нашего театра. Там же на Мышкина было подано пятнадцать заявок. Все считали, что они могут, а тут какой-то незнакомец. Какой-то чужой элемент. Они говорили, что в Мышкине он играет самого себя, и ничего другого сыграть не сможет. А тут начались разговоры о Чацком (Товстоногов хотел пробовать его на эту роль). Козинцев пригласил его на роль Гамлета без всяких проб. И тут же пошло возмущение: нельзя играть в кино и БДТ одновременно (при том, что многие актеры БДТ успешно работали в кино). Ну, Иннокентий Михайлович тут же ушел. Он был очень независимым человеком. «Неужели я буду что-то доказывать на их худсоветах, да я лучше фотографом буду или плакаты рисовать пойду!»». И Смоктуновский сделал очередной нелогичный и неотразимый «ход судьбы» — совсем ушел из Большого драматического.

Тогда казалось, что он окончательно распростился с театром. Царь Федор стал возвращением Смоктуновского на сцену. Поставленная перед собой задача была и сложнее и легче, чем когда-то в «Идиоте». Смоктуновский вступал в возраст, когда от него уже уходили роли молодых героев, появился и стал расти список ролей, за которые «поздно браться». Накопленный опыт, мастерство, зрительское признание были и союзниками и врагами. К сложностям возврата в театр после долгого перерыва добавлялись трудности адаптации к новому театру, новым партнерам, новому городу (Смоктуновский незадолго перед тем переехал в Москву), новой публике, добавлялись и трудности самой роли.

О роли мечтал; именно Федора как условие выдвигал в переговорах с Ефремовым о поступлении в труппу Художественного театра. Как вспоминал сам Ефремов: «Пока я раздумывал по поводу «Царя Федора» в Художественном театре, Равенских подсуетился, — и Кеша пошел в Малый театр». Пошел именно за ролью Федора, которую считал одной из интереснейших в мировом репертуаре: «Только страшная, невероятная психофизическая трудность в исполнении этого образа не позволяют ему стать в ряд с мировыми эталонами драматических героев, таких, как Гамлет, Фауст, князь Мышкин. Царь Федор — трагедия обманутой доверчивости, попранной доброты. Эта работа ближе всех поднялась, подошла к уровню, который так легко был преподан зрителю в образе кн. Льва Николаевича Мышкина». Любопытен ряд, в который Смоктуновский ставит Федора Иоанновича: Гамлет — Фауст — Мышкин; поразительно свидетельство, что царь Федор — образ более психофизически сложный, чем Мышкин и Гамлет (тут Смоктуновский мог сравнивать по собственному опыту).

Казалось, было бы логичнее сопоставить Федора с благородным жуликом Деточкиным из «Берегись автомобиля». Впервые попробовав свои силы в комедии, Смоктуновский получат всесоюзное признание, равное только его же Гамлету. Деточкина роднят с Федором: простодушие, доверчивость, непосредственность, детскость, в которой есть что-то ангельское… Элементы комизма, на которых настаивал А. К. Толстой: «Трагический элемент и оттенок комисма переливаются один в другой, как радужные цвета на раковине. С этим комисмом сценический художник должен обращаться чрезвычайно осторожно и никак не доводить его до яркости».

Но образ Деточкина в размышлениях о Федоре не возникнет, опыт смешения комических и драматических элементов не будет использован, актер, вопреки автору, решительно откажется от комической подсветки своего Федора. Как, впрочем, не раз отказывались до него другие исполнители этой роли. Пожалуй, только в описаниях Федора, каким он виделся А П. Ленскому, можно угадать ласковую усмешку, добрую иронию, близкую Алексею Толстому. А П. Ленский, за два года до спектакля МХТ хлопоча об отмене цензурного запрета, писал: «Он является перед зрителем не в торжественной обстановке приема послов и царской думы, не в полном царском облачении, а именно в своей простой домашней обстановке, со своей Аринушкой, тут же вышивающей на пяльцах; в этом знакомом каждому москвичу тесном, жарко натопленном покойнике, с пузатой печкой, занимающей добрую четверть комнаты, с этим запахом лампадного масла и ладана, словом: со всем тем, что окружало некогда православного русского царя. И на этом-то благочестивом, стародавнем, словно из потускневшего золота, фоне воспроизвести симпатичный всепрощающий образ «царя-ангела», как его называли». Ленскому пьесу так и не дали поставить.

Вышедшие в роли Федора почти одновременно после разрешения постановки пьесы Алексея Толстого для МХТ и Суворинского театра, Иван Москвин и Павел Орленев заложили традиции трактовки образа, которым с вариациями, диктуемыми актерской индивидуальностью, следовали другие исполнители (за Москвиным — Качалов, Хмелев, Добронравов; за Орленевым — Михаил Чехов). Одна из самых часто цитировавшихся характеристик орленевского Федора звучит так: «Если с Федора снять дорогой парчовый кафтан, шапку Мономаха и одеть в серенький и поношенный костюм современного покроя, и царский посох заменить тросточкой, его речь, его страдания останутся теми же, так же понятными нам и симпатичными. Этот средневековый самодержец — тип современного неврастеника чистейшей воды. Те же порывы к добру и та же слабость в осуществлении их, те же вспышки необузданного гнева и та же неспособность негодовать…». Орленев играл трагедию самопознания и разочарования в себе. Запоминалась долгая пауза размышления, когда Федор колебался отпустить Бориса или согласиться на арест Шуйских. Чтобы подкрепить решение, Федор молился: губы беззвучно шептали слова, лицо прояснялось, становилось спокойным и сосредоточенным: «Я в этом на себя возьму ответ». Когда после Федора Орленеву предложили роль князя Мышкина, артист отказался, боясь самоповтора.

Москвинский Федор с круглыми наивными глазами, смотревшими прямо в душу, оказывался насильно втянутым в противоречия политической борьбы. Москвин играл очень русского, близкого, понятного «царя-мужичка», по определению Н. Е. Эфроса. В. М. Волькенштейн в своей книге приводит высказывание Станиславского: «В «Царе Федоре» главное действующее лицо — народ, страдающий народ… И страшно добрый, желающий ему добра царь. Но доброта не годится». Это ощущение собственного бессилия, собственной слабости, того, что «доброта не годится», — разламывало душу Федора — Москвина. Во всех рецензиях отмечались его детское всхлипывание на вопросе: «Я царь или не царь?» — и бескрасочный, опустошенный голос в финальном монологе: «Моей, моей виною случилось все…».

Вспоминая о подступах к Федору, Смоктуновский отметит: «Видел Москвина на кинопленке. Хотел сыграть противоположное Москвину».

Елена Дангулова, присутствовавшая на репетициях Бориса Равенских, отмечала: «Смоктуновский пришел в Малый театр, уже зная, как будет играть Федора. Вот каким поначалу был его Федор: изможденное, не смуглое, а именно потемневшее от болезни лицо, жидкая бородка, горячечные глаза… Взгляд вроде бы и внимательный, но мимо, поверх собеседника, взгляд в себя… Сламывается походка, словно каждый шаг отдается болью. Лицо сведено судорогой. Руки как бы пытаются схватиться за воздух…»